Unter den oratorischen Werken, die die Weihnachtsgeschichte thematisieren, nimmt das Weihnachts-Oratorium auf alt-deutsche Gedichte für Sopran- und Bariton-Solo, gemischten Chor und Orchester op. 53 von Richard Wetz (1875–1935) eine besondere Stellung ein. 1929 vollendet, fällt seine Entstehung in eine Zeit, in der nur verhältnismäßig wenige Komponisten größere Konzertwerke zum Thema „Weihnachten“ schrieben. Zu nennen sind unter Wetzens Generationsgenossen Ottorino Respighi mit seiner Lauda per la Natività del Signore (1930) sowie Walter Braunfels mit seiner Adventskantate op. 45 und seiner Weihnachtskantate op. 52 aus dem Zyklus Das Kirchenjahr (1934–1937). Im Gegensatz zu Wetzens Weihnachtsoratorium ist allerdings keines dieser Werke abendfüllend. Die Christnacht op. 85 von Joseph Haas (1933) hebt sich von Wetz auf andere Weise ab, denn es handelt sich um ein betont volkstümlich gehaltenes geistliches Liederspiel. Mit seiner einfachen, von der Idee der „Gebrauchsmusik“ beeinflussten Gestaltung wurde dieses Werk ebenso wegweisend für zahlreiche spätere Weihnachtsmusiken wie Hugo Distlers Weihnachtsgeschichte op. 10, die, zur gleichen Zeit entstanden, eine Rückbesinnung auf die strenge A-cappella-Polyphonie eines Heinrich Schütz einleitet.

Aber auch aus der entgegengesetzten Perspektive des Zeitstrahls betrachtet, wirkt Wetzens Oratorium in seiner Zeit isoliert, da eine verstärkte Hinwendung zur Komposition von Weihnachtsoratorien sich letztmals in der Zeit um 1900 feststellen lässt: Heinrich von Herzogenberg komponierte 1894 Die Geburt Christi op. 90, Philipp Wolfrum 1898 Ein Weihnachtsmysterium op. 31, der Dresdner Kreuzkantor Oskar Wermann sein Weihnachs-Oratorium op. 110 1904, im gleichen Jahr wie Andreas Hallén sein Juloratorium. Somit erscheint im historischen Zusammenhang das Wetzsche Weihnachtsoratorium nicht nur als letztes groß dimensioniertes Weihnachtswerk spätromantisch-symphonischen Stils (oder zumindest als eines der letzten), sondern überhaupt als ein erratischer Block, der sich markant aus der geistlichen Chorliteratur seiner Zeit heraushebt.

Der Komponist war sich dessen durchaus bewusst. Am 6. Februar 1927, etwa zwei Monate bevor er mit der Komposition begann, schrieb er in einem Brief an seine Jugendfreundin Martha Grabowski: „Auf diesem Gebiete habe ich nur einen zu fürchten, freilich den gewaltigen Johann Sebastian Bach. Aber ich denke gar nicht daran, ihm auch nur an die Seite und in seine Nähe zu treten, wie ich ja auch im ‚Requiem‘ [op. 50, 1925] mich ganz fern von Mozart gehalten habe.“

In der Tat: Wer den vor Freude und Zuversicht strotzenden Eingangschor des Bachschen Werkes im Ohr hat und sich die Eröffnung eines Weihnachtsoratoriums gar nicht mehr anders denken kann, wird womöglich erschrecken angesichts der Klänge, mit denen Wetz die ersten sechs Minuten seines Weihnachtsoratoriums gestaltet. Die vier Anfangstakte, in denen über einem Orgelpunkt der tiefen Streicher leise Akkorde der Flöten, Klarinetten und Hörner mildes Licht in die Dunkelheit werfen, könnten eine Totenmesse einleiten. Tatsächlich ähneln sie auffallend dem Beginn des Wetzschen Requiems. Dann eröffnen die Bratschen eine ausdrücklich als „sehnsuchtsvoll“ bezeichnete langsame Fuge in e-Moll, die sich bis zum Fortissimo steigert, um anschließend wieder abzuschwellen. Während sie im Pianissimo versinkt, erklingt ein unscheinbares Motiv in den Posaunen, das sich nach einer Generalpause unvermittelt in dissonanten Imitationen aufbäumt. Das erste Intervall, das gesungen wird, ist ein Tritonus. Über heftig bewegten Ostinati sammelt sich der Chor zu einem dreifachen Aufschrei: „O Heiland, reiß den Himmel auf“. Damit wird ein stürmischer Satz in Gang gebracht, in dem der Chor in immer wieder neuen Fugati Anlauf nimmt, das Erscheinen des Heilands zu erflehen, um schließlich mit der Forderung – von einer Bitte lässt sich kaum noch sprechen – „Komm tröst‘ uns hie im Erdental“ in sich zusammenzustürzen. Hier wird weder gejauchzt, noch frohlockt. Das ist Musik der Verzweiflung. Das Erdental, von dem die Rede ist, wird eindeutig als irdisches Jammertal gezeichnet.

Damit haben wir den Schlüssel zum Verständnis des Wetzschen Weihnachtsoratoriums. Begeht Bach Weihnachten als das Fest unerschütterlicher Glaubensgewissheit, so liegt der Anlass für Wetz darin, die Ankunft Dessen zu feiern, der den Menschen Trost im leidvollen Erdendasein spendet und ihnen letztlich Erlösung bringt. Die hymnisch strahlenden Schlüsse, in welche alle drei Teile des Werkes münden, bringen eine Freude zum Ausdruck, die sich aus der Erfahrung des Leides speist. Die Gedankenwelt, der dieses Weihnachtsoratorium entstammt, gehört einem Künstler, der zeitlebens gleichermaßen von der pessimistischen Philosophie Schopenhauers wie von Goethes Glauben an das Wirken des Göttlichen in der Natur geprägt war und dessen Gefühlsleben sich in ständiger Spannung zwischen diesen beiden Polen befand. Weltschmerz und Entsagung einerseits, zum andern der Lobpreis des „einigen, ewigen, glühenden Lebens“, von dem Hölderlin am Schluss seines Hyperion spricht (den Wetz als Kantate vertonte), geben dem gesamten Schaffen des Komponisten das Gepräge. Dabei scheidet Wetz die beiden Ausdruckssphären weniger voneinander als dass er sie miteinander verbindet. Dem Licht ist bei ihm nahezu immer Schatten beigemischt und umgekehrt. In Harmonik und Instrumentation kultiviert er eine Tonsprache feinster Hell-Dunkel-Effekte, sodass man geneigt ist, ihn einen ausgesprochenen Chiaroscuro-Komponisten zu nennen.

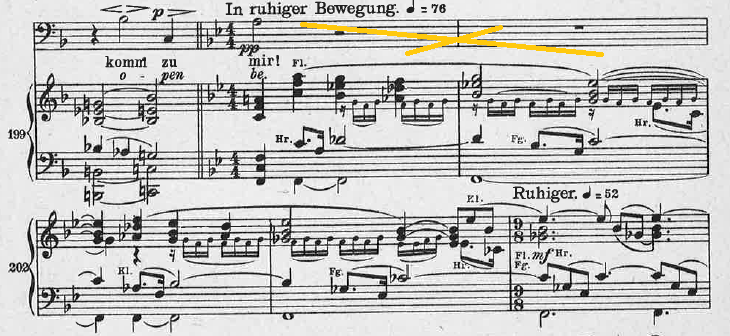

Im Weihnachtsoratorium kommt diese Haltung darin zum Ausdruck, dass der Komponist auch nach dem Abklingen der düsteren Einleitungsmusik, wenn sich ein freudiger Grundcharakter eingestellt hat, deutlich die Sphäre des zu überwindenden Leides betont, wo sein Text dies gestattet. So folgt direkt auf Mariae Verkündigung und Empfängnis die Hinweisung auf den Kreuzestod Jesu („mit seiner bittern Marter hat er uns all erlost“, Teil 1, Takt 338ff.), und wenn Christus im Stall zu Bethlehem von den Hirten mit den Worten gepriesen wird: „du machst mich jeden Jammers frei“ (Teil 2, Takt 479ff.), so liegt der Akzent der Vertonung eindeutig auf dem Jammer. Die Freude auszudrücken, in welche „Angst und Not“ verkehrt werden, bleibt der anschließenden Chorfuge vorbehalten. Nach der Geburt Christi kommentiert Wetz die Menschwerdung Gottes im Orchester mit einem Beinahe-Selbstzitat (Teil 2, Takt 110):

Es handelt sich um ein Motiv, das, immer etwas abgewandelt, in mehreren seiner Werke auftaucht und sich erstmals am Beginn der Kleist-Ouvertüre op. 16 (1899/1903) findet, die es mottoartig durchzieht. Kleist symbolisierte für Wetz den an der Welt scheiternden, aber mit seinem Werk triumphierenden Künstler. Die Anspielung auf die Kleist-Ouvertüre gerade an dieser Stelle des Weihnachtsoratoriums lässt sich kaum anders deuten als dass Wetz auch Jesus mit seiner Geburt in eine Welt geschickt sieht, in welcher ein schreckliches Ende auf ihn wartet, über die er jedoch letztlich den Sieg davonträgt.

Viel milder und zarter mischt Wetz Licht und Schatten in den instrumentalen beziehungsweise vom Frauenchor gesungenen Hirten- und Kinderszenen des zweiten und dritten Teils („Hirtenmusik“, Teil 2, Takt 316ff.; „Christkindle, Christkindle, komm doch zu uns herein“, Teil 2, Takt 402ff.; „Du lieber, frommer, heilger Christ“, Teil 3, Takt 282ff.). Die freundlichen, leicht beschwingten Melodien in mäßig bewegtem Tempo erklingen hier zunächst in Moll, bevor sie sich nach Dur aufhellen. Durchgangs- und Vorhaltsdissonanzen, die sich aus der Stimmführung ergeben, bewirken, dass der Musik eine gewisse Herbheit immer erhalten bleibt. Ein weiteres Stilmittel, dessen sich Wetz im Verlauf des Werkes immer wieder bedient, um das Mysterium der Christgeburt zu charakterisieren, ist die plötzliche „Entrückung“ der Musik in andere Tonarten nebst harmonischen Schwebezuständen. Beispielsweise zeichnet er den „alten Stall“ in Bethlehem, indem er über einem Quint-Oktav-Orgelpunkt D-A-d die Musik durch die Dreiklänge von d-Moll, C-Dur, B-Dur, as-Moll, d-Moll, es-Moll, des-Moll, as-Moll, Ges-Dur wandern lässt, um ihn anschließend in einem übermäßigen Dreiklang über Des, der verminderten Dominante zu A, der Subdominate zu D und der Dominante zu H „als wie einen Kristall“ glänzen und scheinen zu lassen (Teil 2, Takt 229–236). Das Orchester reicht dem eine „sehr weiche“ Passage nach, die mittels Quintparallelen in Violinen und hohen Holzbläsern das Schimmern noch verstärkt.

Wetz arbeitete an seinem Oratorium ziemlich genau zwei Jahre. Den Vermerken am Ende der bei Kistner & Siegel erschienenen Partitur zufolge, begann er die Komposition am 12. April 1927 und vollendete sie am 22. April 1929. Als Textgrundlage dienten ihm, wie der Titel des Werkes besagt, „alt-deutsche Gedichte“, die er zu drei Teilen zusammenfasste: „Erwartung und Verkündigung“, „Die Geburt Christi“ und „Die heiligen drei Könige“. Die dichterische Geschlossenheit dieser Texte verdeckt, dass sie aus sehr unterschiedlichen Quellen zusammengesetzt sind, deren Entstehungsdaten zum Teil mehrere Jahrhunderte auseinanderliegen (das jüngste Textstück war erst 80 Jahre vor Beginn der Komposition erschienen). Dichtungen prominenter Autoren finden sich ebenso darunter wie Volkspoesie, Texte katholischen Ursprungs stehen neben protestantischen, gottesdienstliche Gesänge neben geistlichen Kinderliedern. Die Formenvielfalt der Texte und ihre konfessionelle Mischung verraten, dass es Wetz nicht darum ging, ein in irgendeiner Weise liturgisch gebundenes Werk zu schaffen. Er selbst war katholisch getauft und blieb auch zeitlebens Mitglied der katholischen Kirche, ohne dass man ihn einen praktizierenden Katholiken nennen kann. Er schätzte Luther und betrachtete die Reformation als hochbedeutendes Ereignis, allerdings eher unter historischem als theologischem Gesichtspunkt. Interessanterweise sah er sein Christusbild als von dem Rationalisten David Friedrich Strauss bedeutend geprägt – im Weihnachtsoratorium dürfte sich davon kaum eine Spur finden lassen. Diese persönliche Indifferenz in religiösen Dingen kontrastiert auffallend zu der großen Zahl geistlicher Texte, die Wetz vertont hat – ein Sachverhalt, der seinen Biographen Rudolf Benl dazu brachte, den Komponisten als einen rastlosen Gottsucher zu charakterisieren. Vielleicht hat Wetz den Heiligen drei Königen in seinem Weihnachtsoratorium gerade deshalb vergleichsweise viel Raum zugestanden, da sie doch ebenfalls Gottsucher, im wahrsten Sinne des Wortes, sind.

Die Textwahl belegt zudem die außerordentliche Belesenheit des Komponisten, der brieflich berichtete, während der Instrumentation des fertigen ersten Teils im August 1928 „30 Bände [!] ausgelesen“ zu haben. Da Wetz in der Partitur seine Quellen nicht genannt hat, seien sie im Folgenden aufgeschlüsselt:

Teil 1

O Heiland reiß den Himmel auf (Friedrich Spee von Langenfeld, 1622)

Kommst du, kommst du, Licht der Heiden (Ernst Christoph Homburg, 1659)

Es wollt gut Jäger jagen (Nürnberg, 1551)

Und unser lieben Frau’n, der träumete ein Traum (Graz, 1602)

Komm, Herr Gott, du höchster Hort (Heinrich Bone, 1847)

Teil 2

Kaiser Augustus legete an (Nikolaus Herman, 1560)

Gott, dem der Erdenkreis zu klein (Leipzig, 1724)

In unser armes Fleisch und Blut (Martin Luther, 1524)

Da Christ geboren war (Michael Weiße, 1531)

Auf, auf nun ihr Hirten, und schlaft nicht so lang (alpenländisch, 18. Jahrhundert)

Laufet ihr Hirten, lauft alle zugleich (Schlesien, vor 1842)

O heilig Kind, wir grüßen dich (Franz von Pocci, 1834)

Christkindle, Christkindle, komm doch zu uns herein (Elsass, 18. Jahrhundert)

Wir singen dir, Immanuel (Paul Gerhardt, 1653)

Teil 3

Es führt drei Könige Gottes Hand (Köln, 1632)

Jauchzet ihr Himmel (Gerhard Tersteegen, 1731)

Du lieber, frommer, heilger Christ (Ernst Moritz Arndt, vor 1810)

Empor zu Gott mein Lobgesang (Friedrich Adolf Krummacher, 1811)

Alles, was aus Gott geboren (Salomo Franck, 1715)

Wie man sieht, scheute Wetz nicht davor zurück, Texte zu verwenden, die bereits zuvor von anderen Komponisten vertont wurden, etwa Brahms (Es wollt gut Jäger jagen op. 22/4) oder Reger (Unsrer lieben Frauen Traum op. 138/4), ja er baute sogar ein paar Verse ein, die eigens für Bachsche Kantaten geschrieben wurden: „Gott dem der Erdenkreis zu klein“ entstammt Gelobet seist du Jesu Christ BWV 91, die Schlussverse des Oratoriums, „Alles, was aus Gott geboren, / ist zum Siegen auserkoren“, sind Ein feste Burg ist unser Gott BWV 80 entnommen. Für den freien Umgang des Komponisten mit seiner Textvorlage ist charakteristisch, dass er Francks nüchternes „von Gott geboren“ zu „aus Gott geboren“ gesteigert hat (eventuell ein Reflex auf das „Deus sive natura“ des von ihm hochverehrten Spinoza). Größere Eingriffe nahm er in Tersteegens Jauchzet ihr Himmel, frohlocket ihr Erden vor, um den Text in ein einfacheres Versmaß zu bringen. Auch vertonte er nur von einem Teil der Gedichte alle Strophen. Eine originale Liedmelodie hat Wetz in keinem der Fälle übernommen und auch sonst keine präexistenten Themen (etwa Choräle) verwendet.

Literarisches Rückgrat aller drei Teile ist ein längeres Erzählgedicht, in welchem die Handlung des jeweiligen Abschnitts geschildert wird. Die beiden letzten Teile beginnen mit einer solchen Erzählung, während sie im ersten Teil erst nach dem Eingangschor und dem in die Bitte „Jesu meines Herzens Tür steht dir offen, komm zu mir“ mündenden Bariton-Solo mit „Es wollt gut Jäger jagen“ einsetzt. In den Teilen 2 und 3 fungiert der Bariton als Erzähler, seine Rolle erscheint hier der des Evangelisten in barocken Oratorien angenähert. Den Bericht von der Verkündigung Mariae im ersten Teil lässt Wetz dagegen von einem vierfach geteilten, vorwiegend imitatorisch gesetzten Frauenchor vortragen, dergestalt den mysteriösen, übernatürlichen Teil der Geschichte von Christi Geburt gegen den irdischen abgrenzend.

Jeder Großabschnitt des Weihnachtsoratoriums ist in einem Zug durchkomponiert, wobei die einzelnen Unterabschnitte relativ in sich geschlossen und durch eigene Melodien vom Rest des Werkes abgegrenzt sind. Einigen Motiven kommt jedoch eine mehr als lokale Bedeutung zu, sie durchziehen als „Gefühlswegweiser“ (um Richard Wagners ursprüngliches Wort für „Leitmotiv“ zu verwenden) größere Teile des Werkes. Die beiden wichtigsten erscheinen zuerst, gegen Anfang des ersten Teils. Bereits erwähnt wurde das aufsteigende Motiv aus Quarte, Sekunde und Quarte (bzw. Tritonus), das am Ende des Orchestervorspiels erklingt und dann den ersten Chor ankündigt (Teil 1, Takt 68ff.). Es tritt im zweiten Teil nur zweimal kurz auf, ist aber in den Eckteilen häufiger zu hören. Ich möchte es das „Erwartungsmotiv“ nennen, denn es erscheint immer dann, wenn es im Text in irgendeiner Form um Erwartung geht. Seine harmonische Struktur sorgt dabei stets für eine Zunahme der Spannung:

Noch wesentlich bedeutender ist das zweite Hauptmotiv des Werkes. Es symbolisiert die Person Christi und ist entsprechend in allen drei Teilen des Oratoriums sehr präsent. Zum ersten Mal hört man es nach dem ersten Bariton-Solo, wenn das Orchester auf die Worte des Solisten: „Jesus, […], komm zu mir“, mit diesem Motiv gleichsam verdeutlicht, dass die Bitte erhört wurde, der Heiland tatsächlich kommt. Man kann es somit das „Heilands-“, oder „Christus-Motiv“ nennen. Im Gegensatz zum Erwartungsmotiv wird der Erlöser durch ein gelöstes Fortschreiten in Sekunden und Terzen dargestellt. Man kann das Motiv übrigens in die Tradition musikalischer Kreuzessymbole einordnen, was sich leicht zeigt, wenn man zwischen dem ersten und dem letzten sowie dem dritten und dem vierten Ton jeweils eine Linie zieht:

Beide Hauptmotive sind rhythmisch und melodisch äußerst einfach gestaltet, was ihre Verwendung als Wegmarken innerhalb der Handlung erleichtert. Sie werden im Verlauf des Werkes auf vielfältige Weise harmonisiert und in unterschiedliche Kontexte gestellt, bleiben jedoch in jedem Zusammenhang deutlich vernehmbar. In der Regel erklingen sie im Orchester, sind aber in wenigen besonderen Situationen auch textiert zu hören. So berichtet der Frauenchor von Mariae Empfängnis, indem seine Stimmen in Abständen von Quarte, großer Sekunde und Quarte einsetzen (Teil 1, Takt 281f.):

Einige Takte später wird deutlich gemacht, dass das Heilandsmotiv tatsächlich Jesus Christus symbolisiert, indem der volle Chor im fortissimo auf seine Melodie singt: „Herr Jesus Christ der Heiland, also ist er genannt“ (Teil 1, Takt 327ff.):

Neben den zwei Hauptmotiven treten noch drei weitere „Gefühlswegweiser“ als wichtig hervor, ohne allerdings eine ebenbürtige Bedeutung zu erlangen. Sie bestimmen einzelne Teile des Werkes stark, fehlen dafür in anderen ganz und unterscheiden sich von den Hauptmotiven durch ihre größere Ausdehnung und ihr schärferes rhythmisches Profil. Es empfiehlt sich wohl, hier eher von Themen als von Motiven zu sprechen. Eines ist, wie das Erwartungs- und das Heilandsmotiv, instrumentalen Ursprungs. Es handelt sich um das Thema des fugierten Vorspiels zum dritten Teil, das auch im weiteren Verlauf dieses Großabschnitts immer wieder gliedernd auftaucht. Wetz macht es uns durch die Überschrift des Vorspiels leicht, seine Bedeutung zu erkennen: „Die Wanderung der [heiligen drei] Könige“:

Die beiden anderen wichtigen Themen hört man zuerst gesungen. Die Texte, mit denen sie bei ihrem ersten Erscheinen unterlegt sind, werden folglich dem Hörer auch dann ins Gedächtnis zurückgerufen, wenn die Melodien im Folgenden instrumental erklingen. Das eine steht für Maria:

Der Komponist dachte bei diesem Thema übrigens nicht nur an die Mutter Christi, sondern auch an Maria von Pott, eine Krankenschwester, mit der er zu Beginn der 1920er Jahre eine Liebesbeziehung unterhielt, und der er auch dann noch freundschaftlich verbunden blieb, nachdem sie einen wohlhabenden Landwirt geheiratet hatte. Am zweiten Weihnachtstag 1927 schrieb er ihr: „[…] wenn Du mal mein Weihnachtsoratorium hören wirst, wirst Du Dich freuen, wie schön ich immer Deinen Namen komponiert habe.“ Das Marienthema taucht erstmals gegen Mitte des ersten Teils auf, wenn dem „guten Jäger“ auf der Heide „Maria, die Jungfrau schön“ begegnet (Teil 1, Takt 213ff.) und ist letztmals in der Hirtenmusik des zweiten Teils zu hören (Teil 2, Takt 355ff.).

Das andere wichtige Thema, das seinen Ursprung im Gesang hat, taucht nur im zweiten Teil auf. Es ist zum ersten Mal auf die Worte „Da Christ geboren war, freut sich der Engel Schar“ zu hören (Teil 2, Takt 147ff.), liegt in leicht veränderter Form dem Chor „Wir singen dir, Immanuel“ zugrunde (Teil 2, Takt 426ff.) und begleitet im Orchester den auf die Halleluja-Fuge folgenden Schlusschoral dieses Großabschnitts (Teil 2, Takt 622ff.). Nennen wir es getrost „Christgeburtsthema“:

Es bleibt, einen kurzen Überblick über den Verlauf der drei Teile zu geben. Das fugierte Vorspiel zum ersten Teil und der erste Chor wurden bereits erwähnt. Nachdem der e-Moll-Sturm abgeklungen ist, hört man zart und leise den Bariton in Ces-Dur, später F-Dur, um die Ankunft des „Lichtes der Heiden“ und des „starken Trosts im Leiden“ bitten. In B-Dur erscheint erstmals das Heilandsmotiv. In dieser Tonart setzt nun der Frauenchor mit der Erzählung von Gott als dem „guten Jäger“ ein, der Maria auf der Heide antrifft. In der Verkündigungsszene wird der Engel vom Bariton, Maria vom Sopran dargestellt, wobei Wetz die beiden vom Sopran gesungenen Verse mit dem Erwartungs- und dem Heilandsmotiv beginnen lässt, dergestalt die Ergebenheit Marias in das ihr von Gott zugedachte Geschick symbolisierend. Ein kurzes, leises und dunkel getöntes Orchesterzwischenspiel (d-Moll), das Anklänge an den Eingangschor mit dem Heilandsmotiv verbindet, leitet zum Bericht des Baritons von Marias Traum über (in G-Dur beginnend): „Und unser lieben Frau’n, der träumete ein Traum, / wie unter ihrem Herzen gewachsen wär‘ ein Baum / […] / Und wie der Baum ein Schatten gab, / wohl über alle Land“, „Herr Jesus Christ der Heiland, also ist er genannt“, ergänzt der Chor lautstark in e-Moll. Leise „Kyrieleis“-Rufe führen zu einem Choral (F-Dur), der mit mächtigem Crescendo in einen an den Eingangschor gemahnenden Aufschrei mündet: „Es harret dein die ganze Welt“. Die Steigerung wird instrumental mit einem Nachspiel des Orchesters fortgesetzt, dem das Heilands- und das Erwartungsmotiv als Ostinati zugrunde liegen und das letztlich in B-Dur schließt, der am weitesten vom e-Moll des Anfangs entfernten Tonart.

Ein unruhiges Vorspiel eröffnet den zweiten Teil in d-Moll, bevor der Bariton in C-Dur mit der Erzählung von der Wanderung Marias und Josephs nach Bethlehem anhebt. Den Moment der Geburt Christi verdeutlichen das Marienthema und das Heilandsmotiv. Die Chorsoprane kommentieren die Menschwerdung Gottes, während das Orchester über einem Orgelpunkt auf B mysteriöse Harmoniewechsel, begleitet von eigenartig pochenden Holzbläsern, vollzieht. Es folgt das Quasi-Zitat aus der Kleist-Ouvertüre. In G-Dur verkünden anschließend der Solo-Sopran und ein bassloser Chor die Freude der Engel über Christi Geburt. Im folgenden Unterabschnitt wechseln zwei Melodien einander ab: eine lebhafte, mit der der Bariton die Hirten zusammenruft, und eine ruhige, mit der der Sopran das Kind betrachtet. Letztere wird später vom Chor aufgegriffen, in erstere stimmt schließlich auch der Sopran koloraturenreich ein. Zuerst ist das Geschehen in Moll-Tonarten gehalten (e, h, a), dann setzt sich A-Dur durch. Der gleiche Dur-Moll-Wechsel vollzieht sich auch in der rein instrumentalen Hirtenmusik (g/G), die das Heilandsmotiv und das Marienthema in wiegendem 6/8-Takt variiert. Ein Choral in Es-Dur und ein pittoresker Frauenchor in g-Moll/G-Dur folgen. Ein „freudig bewegter“ Chor, der „Immanuel“, dem „Friedensfürsten“ und „Gnadenquell“ ein Loblied singt (F-Dur) und als Mittelteil ein ruhiges kanonisches Duett der Solostimmen (h-Moll) enthält, die hier eindeutig Maria und Joseph darstellen, bereitet die ebenfalls lebhafte Halleluja-Fuge vor. Diese ist ein Glanzstück des Kontrapunktikers Wetz, dem man die gute Schulung anhand der (wie er sich ausdrückte) „prächtigen alten Knaben“ aus dem 16. bis 18. Jahrhundert anmerkt, die er als Leiter des Erfurter Madrigalchors regelmäßig zur Aufführung brachte. Eine kurze homophone Coda beschließt den zweiten Teil kraftvoll in F-Dur.

Ist der zweite Teil als deutlicher Kontrast zum ersten angelegt, so knüpft der dritte in mancherlei Hinsicht an diesen an. Auch hier steht ein fugiertes Vorspiel am Anfang (b-Moll). Vielleicht hat Wetz, als er die beschwerliche Gottsuche der Heiligen drei Könige auf diese Weise gestaltete, an die eigentliche Bedeutung des Wortes „Ricercar“ (= Such-Stück) gedacht? Die Fuge verläuft in zwei Steigerungswellen, deren zweite in das Heilandsmotiv mündet. Es erklingt hier im dreifachen forte des vollen Orchesters, als deutliche Reminiszenz an die Stelle „Herr Jesus Christ, der Heiland“ im ersten Teil. Danach wird der fugierte Tonsatz aufgegeben und die Erzählung des Baritons beginnt. Sie wird, der Dichtung folgend, in regelmäßigen Abständen von Reflexionen des Chores unterbrochen, deren zweite („O Gott, erleucht vom Himmel fern, die ganze Welt mit diesem Stern“, D-Dur) mit ihrem imitatorischen Satz wie eine besänftigte Variante des Eingangschors von Teil 1 wirkt. Nach der Ankunft der Könige im Stall jubeln Sopran und Bariton: „Jauchzet ihr Himmel, frohlocket ihr Erden, / Gott und der Sünder solln Freunde nun werden.“ Ihre Bitte: „Verleih uns die Huld und schenke uns bald, / heiliger Christ, die Kindergestalt“ gibt das Stichwort zu einem Frauenchor, der ausdrücklich als „kindlich“ bezeichnet ist und von verspielten Instrumentalmotiven begleitet wird. Hier vollzieht sich zum letzten Mal der für das Werk so charakteristische Tongeschlechtswechsel von Moll nach Dur (e zu G, dann zu E). Die im Moll zunächst wehmütig anmutende Gesangsmelodik wandelt sich im Dur zu unbeschwerter Heiterkeit. In den Orchesterritornellen fehlt die Imitation einer Kindertröte nicht. Dieses Geschehen überführt Wetz bruchlos in einen C-Dur-Choral, welcher das Finale des ganzen Werkes einleitet, eine ausgedehnte Doppelfuge über die Worte: „Alles, was aus Gott geboren, / ist zum Siegen auserkoren. / Halleluja.“ Das erste Thema ist in breiten Notenwerten gehalten, das zweite („Halleluja“) erscheint zuerst in den Solostimmen und hat figurativen Charakter. Obwohl Wetz an kontrapunktischen Künsten nicht spart (Engführungen), wirkt diese Fuge durch mehrere homophone Zwischenspiele lockerer gefügt und gelöster als diejenige des zweiten Teils. An äußerer Prachtentfaltung übertrifft sie sie deutlich. „Anwachsend zur höchsten Kraft“ schließt das Weihnachtsoratorium mit dem Heilandsmotiv in C-Dur. Das Ende des dritten Teils (C) liegt also eine Quinte über dem des zweiten (F) und zwei Quinten über dem des ersten (B). Das tonale Emporstreben der Musik wird zum Symbol für das Emporstreben des Göttlichen in der Welt.

Aufnahmen

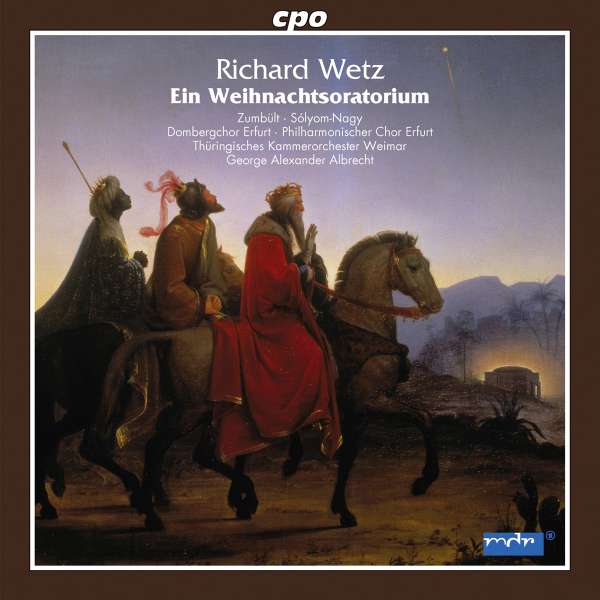

Bislang kann man sich nur anhand einer einzigen CD-Aufnahme einen klingenden Eindruck des Weihnachtsoratoriums von Richard Wetz verschaffen. Es handelt sich um den Mitschnitt eines Konzerts aus der Erfurter Thomaskirche vom 27. November 2010. Marietta Zumbült (Sopran) und Máté Sólyom-Nagy (Bariton) sangen gemeinsam mit dem Dombergchor Erfurt (Einstudierung: Silvius von Kessel) und dem Philharmonischen Chor Erfurt (Einstudierung: Andreas Ketelhut). Es spielte das Thüringische Kammerorchester Weimar unter der Leitung von George Alexander Albrecht. Die Aufnahme ist bei cpo erschienen:

cpo, 777 638-2; EAN: 7 61203 76382

Der Verfasser dieses Artikels war damals bei dem Konzert anwesend. In gleicher Besetzung wurde das Werk 2012 noch einmal in Weimar (Weimarhalle) zu Gehör gebracht, wobei die Ausführenden ihre Leistung gegenüber 2010 steigern konnten.

[Norbert Florian Schuck, Dezember 2021]