Roland Leistner-Mayer, der am 20. Februar sein 80. Lebensjahr vollendet, kann mittlerweile auf ein Schaffen von 159 Opuszahlen zurückblicken, hinter denen sich Werke unterschiedlichster Gattungen und Besetzungen, von einminütigen Miniaturen für Soloinstrumente bis zur abendfüllenden Chorsymphonie, verbergen. So vielgestaltig dieses Gesamtwerk ist, eines bleibt in ihm immer konstant: die hohe Qualität der Kompositionen. Man kann sich ein beliebiges Stück Leistner-Mayers heraussuchen, und man wird auf ein Meisterwerk stoßen, auf eine mit echter Hingabe geschaffene Arbeit, in welcher der Komponist hinter jedem Ton steht, den er geschrieben hat. Kurz vor Eintritt in sein neuntes Lebensjahrzehnt hat Leistner-Mayer mit seinem Streichquartett Nr. 8 aufs schönste bestätigt, dass er zu den schätzenswertesten Tondichtern unserer Zeit gehört. Das Werk wurde am 27. Januar 2025 durch das Sojka-Quartett Pilsen im Jüdischen Gemeindezentrum Regensburg uraufgeführt und am folgenden Tag im Sudetendeutschen Haus in München ein zweites Mal gespielt. Dort hörte es der Komponist zum ersten Mal.

Roland Leistner-Mayer studierte in München bei Harald Genzmer und Günter Bialas, ohne dass einer dieser Lehrer einen nachhaltigen Einfluss auf ihn ausübte. Eine gewisse Nähe zu Bialas lässt sich in seinem Frühwerk wohl feststellen, doch wurde sein Kompositionsstil schließlich durch ganz andere Eindrücke entscheidend geprägt. Kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs im böhmischen Graslitz an der Grenze zu Sachsen geboren (heute Kraslice in Tschechien), hatte Leistner-Mayer die Heimat seiner Eltern bereits als Kleinkind verlassen müssen. Tschechien wurde für ihn zu einem Sehnsuchtsort, den zu bereisen ihm erst als Erwachsener möglich war. Er lernte die Musik Leoš Janáčeks kennen, die ihn mit elementarer Kraft in ihren Bann zog und seitdem nicht mehr losgelassen hat. „Wahrheit“ lautet das Wort, mit dem Leistner-Mayer auf die Frage antwortet, was ihm Janáček bedeute. Stets skeptisch gegenüber vorgefertigten Kompositionssystemen und der Idee, der Wert eines musikalischen Werkes lasse sich an seinem „Materialstand“ ablesen, fand Leistner-Mayer in Janáček den künstlerischen Rückhalt, der ihm den endgültigen Durchbruch zu seinem persönlichen Idiom ermöglichte.

Leistner-Mayers Musik lebt von der Einfachheit der tonalen Grundspannungen. Die Melodik basiert auf diatonischen Skalen, die aber selten reines Moll oder Dur sind und in der Regel durch modale Wendungen, häufig phrygische, angereichert werden. Von demonstrativer Handwerkskontrapunktik, hat Leistner-Mayer stets Abstand gehalten, dennoch ist er ein polyphon denkender Komponist, für den sich die Harmonik aus dem Aufeinandertreffen der Stimmen, nicht aus einem System von Akkordfunktionen, ergibt. Seine dissonanten Akkorde erhalten ihre Wucht dadurch, dass sich in ihnen lineare Bewegungen der Stimmen zum gleichzeitigen Erklingen zusammenballen. Der „eingefrorene Vorhalt“ ist fester Bestandteil seines Stiles. An eine Haupttonart fühlt sich Leistner-Mayer häufig nicht gebunden. Es gibt Stücke, die tonal zu ihrem Ausgangspunkt zurückfinden – so kann die Zweite Symphonie als Werk in as-Moll, das Zweite Streichtrio als in d-Moll stehend gelten –, doch meist wechselt das tonale Zentrum im Verlauf des Werkes. Diesen Prozessen hat Leistner-Mayer viel Aufmerksamkeit gewidmet und jedem seiner großen, zyklischen Werke diesbezüglich ein individuelles Erscheinungsbild gegeben. So wird etwa im Siebten Streichquartett eine gewisse Geschlossenheit erzielt, indem beide Ecksätze in Fis schließen. Das Werk beginnt allerdings in C. Eine weitere Spezialität Leistner-Mayers besteht darin, Tonarten anzudeuten, ohne dass sich die Musik entscheidet. Der Kopfsatz des Zweiten Streichquartetts schwankt zwischen G und Es, wobei sich im Es-Bereich Dur und Moll mischen. Zwar wird G anfangs von Es nach wenigen Takten verdrängt, doch schließt der Satz letztlich in G.

Die spezifische Art der Harmonik Leistner-Mayers lässt seine Musik einerseits fest, hart und entschlossen klingen, doch ist dem immer ein melancholischer Gegensatz beigemischt. Sehr deutlich zutage treten die zwei Seiten seines Wesens in dem Streichquartett Nr. 6, das aus Sieben untapferen Bagatellen besteht. In diesen kurzen Sätzen münden kraftvolle Klänge regelmäßig in Zweifel und Unentschiedenheit. Hier findet sich eine künstlerische Gestaltung des Scheiterns, wie sie nur ein großer Formkünstler unternehmen kann. Dass Leistner-Mayer im Übrigen die Kunst, ein Werk zum Ende hin energisch zu steigern, glänzend beherrscht, hat er in zahlreichen seiner Finalsätze eindrucksvoll bewiesen. Überhaupt ist er ein Meister des Allegros, wie sie heutzutage selten sind. Er schreibt Musik, die sich – in schnellen wie in langsamen Tempi und häufig unter Verwendung unregelmäßiger Metren und Rhythmen – tatsächlich bewegt und die immer eine nachvollziehbare Handlung besitzt. In diesem Sinne waltet in seinem Schaffen ein klassischer Geist.

Wie gesagt, umfasst Leistner-Mayers Schaffen Kompositionen zahlreicher Gattungen und Besetzungen. Mit seinen Werken für großes Orchester hat der Komponist weniger Erfolg gehabt als man angesichts ihres offenkundigen Wertes glauben möchte. Zwar existieren Rundfunkproduktionen seiner drei Symphonien, aber keines dieser Werke hat in den letzten 30 Jahren eine weitere Aufführung erlebt. Die Dirigenten und Konzertveranstalter, die diese Zeilen hier lesen, seien deshalb ausdrücklich auf Leistner-Mayers symphonisches Schaffen aufmerksam gemacht. Die ersten beiden Symphonien sind rein instrumentale Stücke von jeweils etwa 23 Minuten Spieldauer. Die Erste op. 14 (1975) besteht aus einem großen Satz, in welchem deklamatorische Themen mehrfach zu heftigen Ausbrüchen gesteigert werden. Die Zweite op. 31 (1984) ist zweisätzig. Nach einem forsch vorandrängenden Kopfsatz beginnt der zweite Satz zunächst langsam, lässt aber dann einen lebhaften Schlussteil folgen, der die Klänge des ersten Satzes aufgreift. Was die Behandlung des Orchesters betrifft, zieht Leistner-Mayer den schroffen Kontrast dem geschmeidigen Mischklang vor. Die Dritte Symphonie op. 81 (1994) kommt als Werk für Sopran- und Bariton-Solo, Chor und Orchester (mit einem prominenten Altsaxophon-Solo, geschrieben für den großen Saxophonisten John-Edward Kelly) einem Oratorium nahe. Auf einen Text Rudolf Mayer-Freiwaldaus komponiert, trägt sie den Titel Das weiße Requiem. Die Farbe weiß symbolisiert dabei die Sphäre der Seligen, mit deren Tanz – im Kontrast zum eröffnenden schwarzen Tanz des Todes – das achtsätzige Werk nach etwa 70 Minuten schließt. Die Vokalstimmen, die im Laufe der Handlung die Toten, die Diesseitigen, die Überirdischen, die Überlebenden und die Seligen verkörpern, sind durchweg präsent, dennoch ist der Stil der Komposition, ähnlich anderen großen Chorsymphonien wie Schostakowitschs Dreizehnter, Petterssons Zwölfter oder Eliassons Quo Vadis, mit denen Leistner-Mayers Werk die Gegenüberstellung nicht zu scheuen braucht, echt symphonisch. Es gibt übrigens mit der Musik für Kontrabass und Orchester op. 38 und dem Konzert für Flöte, Harfe und Streichorchester op. 137 zwei gewichtige Kompositionen Leistner-Mayers, die noch ihrer Uraufführung harren. Welche Musiker möchten sich die Ehre erwerben?

Am stärksten im Schaffen des Komponisten vertreten ist die Kammermusik. Die Vielfalt der Kombinationen, für die Leistner-Mayer geschrieben hat, ist kaum zu überblicken. So hat er mittlerweile acht Streichquartette, drei Streichtrios, ein Nonett für Bläser und Streicher, jeweils ein Quintett für Klavier, Gitarre, Klarinette und Streichquartett, ein Bläserquintett, ein Flötenquartett, ein Quartett für vier Hörner, verschiedene Trios für Klavier in Kombination mit Streichern und/oder Bläsern komponiert. Unter den Duos finden sich große Sonaten für Violine, Viola, Violoncello, Kontrabass, Klarinette, jeweils mit Klavier. Dazu kommen unzählige kleinere Werke vom Solo bis zum Quartett. Eine gesonderte Gruppe stellen die bislang zehn Poeme dar, kleine Tondichtungen in freier Form für verschiedene Besetzungen. Mit Ausnahme von Nr. 10, die für Violine, Horn und Klavier geschrieben ist, handelt es sich um Duos. Im siebten und achten dieser Stücke ist das Hackbrett zu hören. Mit diesem Instrument verbindet Leistner-Mayer, der mit der Hackbrett-Virtuosin Heidi Ilgenfritz verheiratet ist, eine besondere Beziehung. Für seine Frau hat er eine ganze Hackbrett-Literatur verfasst: Solostücke, Duos für zwei Hackbretter, Kammermusik für ein, zwei oder vier Hackbretter mit anderen Instrumenten, sowie ein Konzert für Hackbrett und Streichorchester. Jedes dieser Werke beweist, dass das Hackbrett ein vollwertiges Konzertinstrument ist, dessen klangliches Potential in hochpoetischer Musik trefflich entfaltet werden kann.

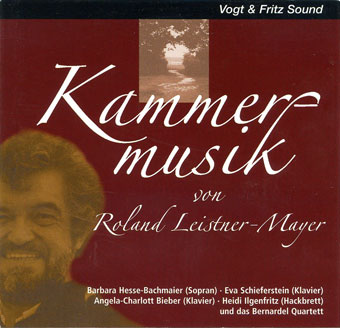

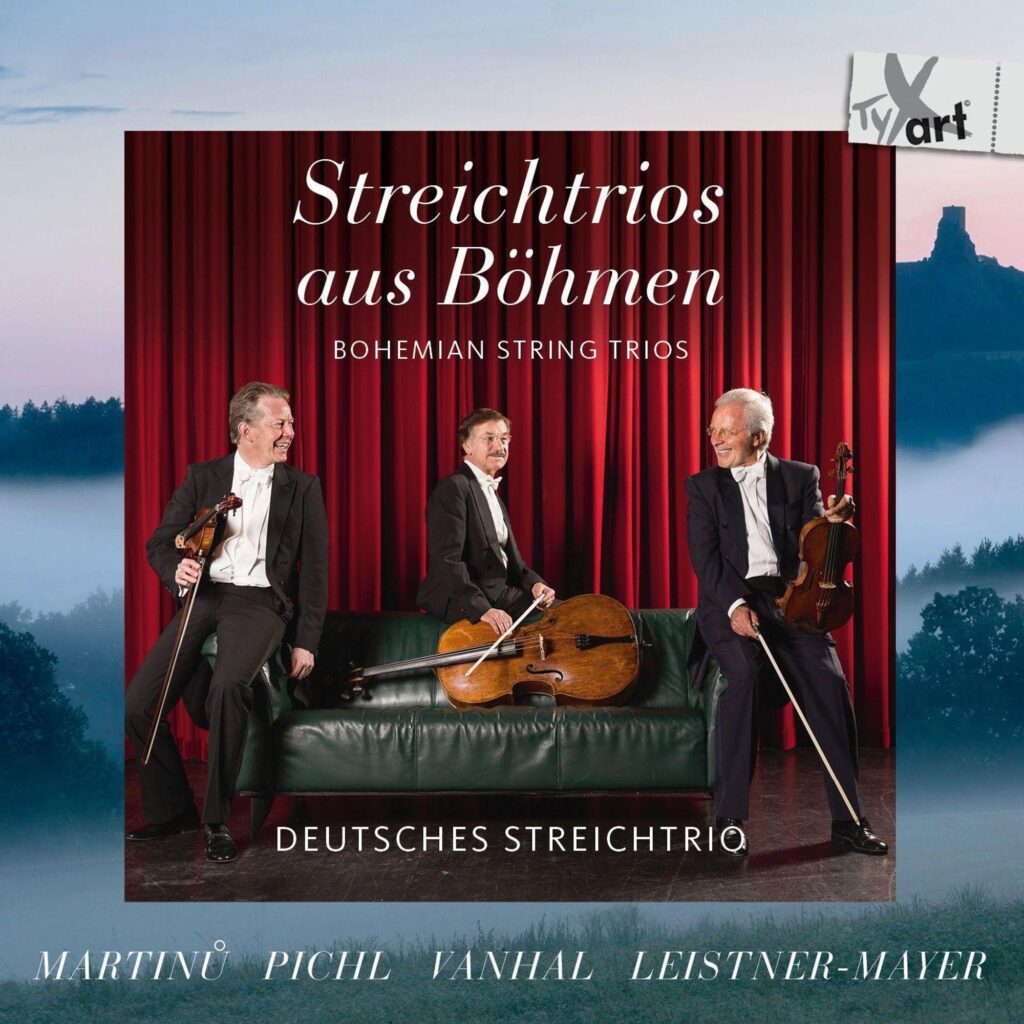

Von zahlreichen kammermusikalisch oder kammerorchestral besetzten Werken Leistner-Mayers liegen CD-Aufnahmen vor, von denen die meisten beim Verlag Vogt & Fritz erschienen sind, der auch den Großteil seiner Partituren veröffentlicht hat. Sie sind entweder vom Verlag oder beim Komponisten selbst zu beziehen. In den vergangenen Jahren hat auch TYXart drei CDs mit Kammermusik Leistner-Mayers herausgebracht. Die erste ist ganz seinem Schaffen gewidmet und enthält die Streichquartette Nr. 5–7, gespielt vom Sojka-Quartett. Die beiden anderen kombinieren jeweils eines seiner Werke mit Stücken anderer Komponisten. So sind auf dem Album des Duos Maiss-You (Burkhard Maiss, Violine und Viola, und Ji-Yeoun You, Klavier) neben Leistner-Mayers Sonate für Viola und Klavier noch Violinsonaten von Béla Bartók (Nr. 2) und Leoš Janáček zu hören. Das Deutsche Streichtrio präsentiert als Streichtrios aus Böhmen Leistner-Mayers Streichtrio Nr. 3 gemeinsam mit dem Trio Nr. 2 von Bohuslav Martinů und stellt diesen beiden modernen Stücken Trios aus dem 18. Jahrhundert von Johann Baptist Vanhal und Vaclav Pichl gegenüber. Alle drei Alben sind nicht nur dazu geeignet, den Kompositionen Leistner-Mayers, sondern auch den anderen Werken Freunde hinzuzugewinnen, und können wärmstens empfohlen werden.

Wenige Tage vor seinem 80. Geburtstag ist nun Leistner-Mayers jüngstes Werk in die Öffentlichkeit getreten, das Streichquartett Nr. 8 op. 159. Wie man aus einer Notiz des Komponisten im Programmheft der Münchner Aufführung vom 28. Januar erfahren konnte, nennt er es Das Wirbelquartett. Der Titel greift die Bemerkung eines ungenannten Komponistenkollegen auf, der meinte, im Finalsatz des Werkes würden die Taktarten „ganz schön durcheinander wirbeln“, denn jeder Takt steht in einer anderen. Mit etwa 35 Minuten Spieldauer ist das viersätzige Werk nicht nur das bislang umfangreichste Streichquartett Leistner-Mayers, sondern auch eines seiner ausgedehntesten zyklischen Werke überhaupt. (Die meisten sonatenartigen Stücke des Komponisten dauern zwischen 15 und 30 Minuten. Die Dritte Symphonie ist eine Ausnahme.) Der äußeren Ausdehnung entspricht das innere Gewicht des Quartetts. Der erste Satz ist ein unruhiges, nervös gespanntes Stück, das ständig zwischen langsamen und raschen Tempi hin und her wechselt. Ihm schließt sich ein Scherzo feurig-tänzerischen Charakters an. Der langsame Satz schlägt in der Stimmung die Brücke zum den Kopfsatz. Ungefähr die Mitte zwischen einer Elegie und einem Trauermarsch haltend, steigert er sich zu einem machtvollen Höhepunkt und verklingt schließlich still. Das bereits erwähnte „Wirbel“-Finale bildet den Abschluss: ein energisch voran stürmender Satz, der Leistner-Mayers Fähigkeit, auch bei ständig wechselnden Takten die Musik in Fluss und Schwung zu halten, das beste Zeugnis ausstellt. Dem Sojka-Quartett (Martin Kos, Martin Kaplan, Tomáš Hanousek und Hana Vítková), das in dem zuvor gespielten Beethoven-Quartett op. 18/4 etwas schwächelte, namentlich im zu rasch genommenen Finale, gelang in diesem Werk eine Darbietung, die von den Qualitäten der Komposition vollends überzeugen konnte. Ist es vermessen zu hoffen, dass auch dieses neueste Streichquartett von Roland Leistner-Mayer bald in einer angemessenen Wiedergabe den Weg auf den Tonträger finden möge? Quartett-Ensembles, die nach guter zeitgenössischer Musik für ihre Konzerte suchen, sollten jedenfalls nicht an ihm vorüber gehen. Erschienen ist es bei edition 49, über welchen Verlag mittlerweile auch die bei Vogt & Fritz publizierten Werke zu beziehen sind.

Dem Komponisten sei zu seinem bald anstehenden 80. Geburtstag gewünscht, dass ihm seine kräftig fließende Inspiration möglichst lange erhalten bleibe, auf dass er der stattlichen Reihe seiner Werke noch zahlreiche Meisterstücke hinzufügen kann. Seine Musik, die sich nie der Mode gebeugt hat und Ausdruck einer leidenschaftlichen, empfindsamen Seele ist, wird schwerlich veralten können und – die Prognose möchte ich wagen – in ferner Zukunft noch so frisch und unverbraucht dastehen wie heute die Musik seines Vorbilds Janáček. Die Musiker brauchen nur hineinzugreifen in diese Fülle.

[Norbert Florian Schuck, Februar 2025]