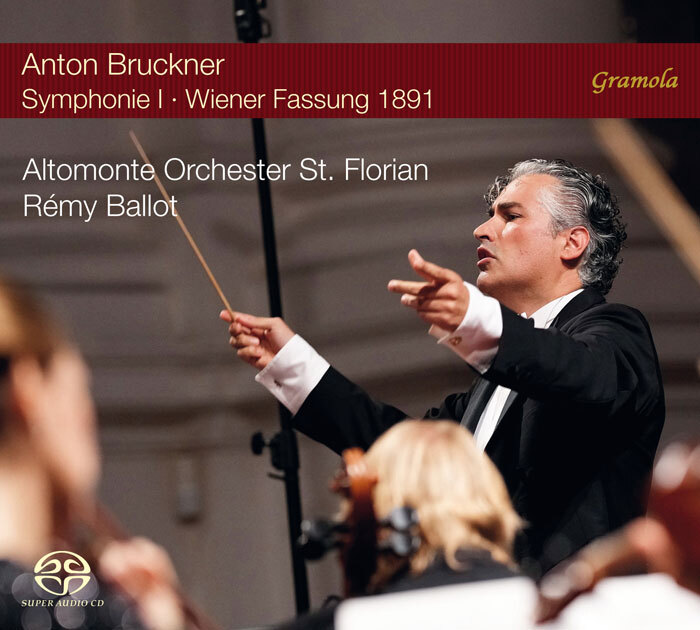

Angesichts der Tatsache, dass sich 2024 der Geburtstag Anton Bruckners zum 200. Male jährt, nimmt es nicht Wunder, dass die Veranstaltungen im Stift St. Florian dieses Jahr besonders opulent ausfallen. Das Stift feierte das Jubiläum seines größten Musikers bereits mit der Ausstellung Bruckners Visionen, die noch bis Oktober besucht werden kann und neben klassischen Vitrinen auch drei im Stiftshof aufgestellte Pavillons mit virtuellen Präsentationen umfasst. Dazu traten nun im August die St. Florianer Brucknertage, in deren Rahmen diesmal nicht nur ein einfaches wissenschaftliches Symposium abgehalten wurde, sondern ein viertägiger Internationaler Bruckner-Kongress, den die Brucknertage gemeinsam mit der Bruckner Society of America ins Werk setzten. Auch gipfelte das musikalische Programm in zwei Symphoniekonzerten besonderer Art: Am 23. und 24. August spielte das Altomonte Orchester St. Florian unter der Leitung von Rémy Ballot Bruckners Neunte Symphonie einschließlich erhaltener Fragmente des unvollendeten Finalsatzes. Neben diesen Konzerten besuchte der Verfasser dieser Zeilen das Kammerkonzert am 21.August, in welchem das Varga Quartett, verstärkt durch Florian Eggner am zweiten Violoncello, Ludwig van Beethovens Streichquartett e-Moll op. 59/2 und Franz Schuberts Streichquintett C-Dur vortrug. Dazwischen kam ein weiterer Meister aus St. Florian zu Wort: Franz Xaver Müller mit seinem Quartettino D-Dur von 1928.

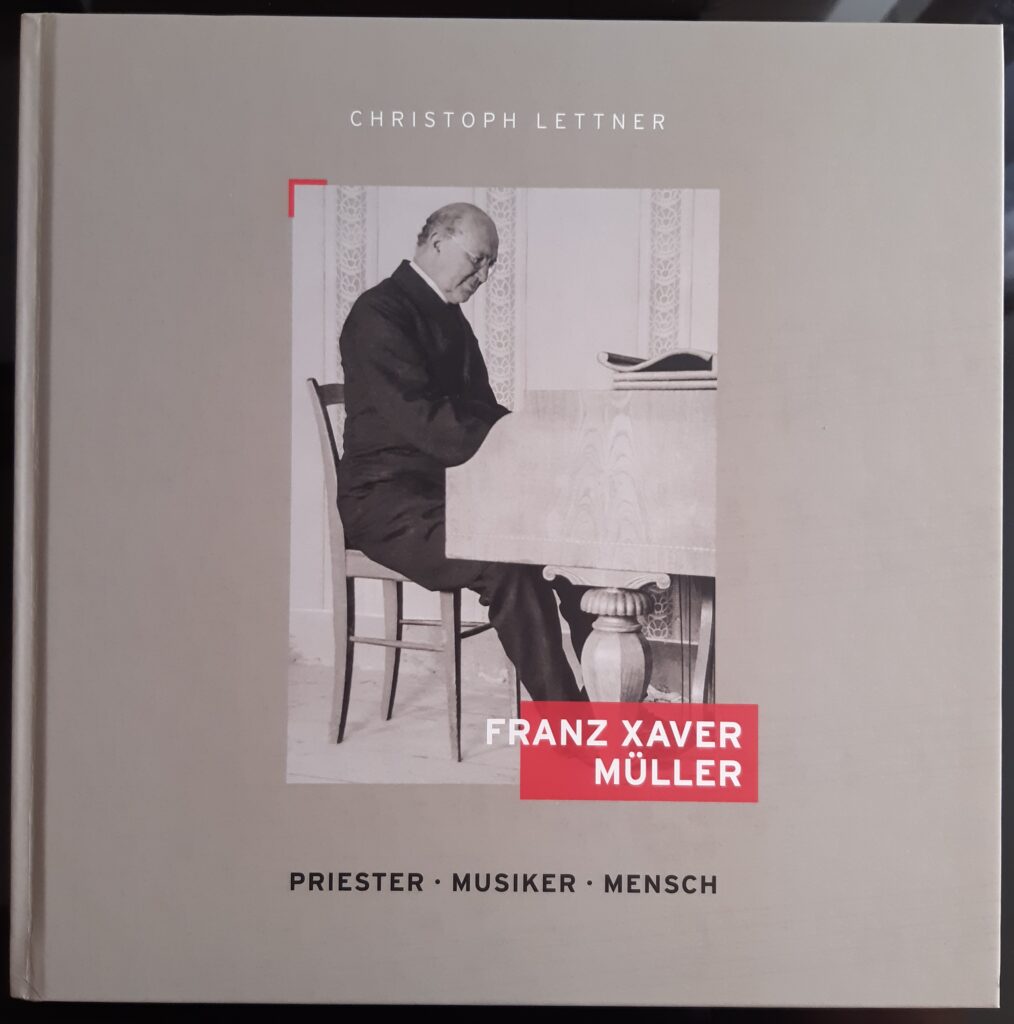

Christoph Lettner: Franz Xaver Müller. Priester, Musiker, Mensch.

Eigenverlag Marktgemeinde Dimbach 2023, 100 Seiten.

ISBN: 978-3-200-09369-0

Bevor wir zur Schilderung des auf den Brucknertagen Gehörten kommen, sei der Blick auf ein neues Buch gerichtet, das in engem Zusammenhang mit St. Florian steht und im dortigen Stiftsladen erhältlich ist. Anton Bruckner ist zwar der überragende, keineswegs jedoch der einzige große Komponist in der Geschichte des oberösterreichischen Augustiner-Chorherrenstiftes. Franz Xaver Müller (1870–1948), der selbst Augustiner-Chorherr war, darf als die bedeutendste Musikerpersönlichkeit gelten, die im frühen 20. Jahrhundert in St. Florian wirkte. Wie einst Bruckner begann er seine musikalische Laufbahn als Sängerknabe im Stift. 1904 wurde er dort Stiftsorganist und zwei Jahre später Regens Chori, was er bis 1924 blieb. Danach wirkte er bis 1943 als Domkapellmeister in Linz. Müller war kein Schüler Bruckners – er studierte bei Johann Evangelist Habert und Josef Venantius von Wöss –, doch hatte er in seiner Jugendzeit ausgiebig Gelegenheit, diesen als Mensch und Musiker näher kennenzulernen. So assistierte er Bruckner wiederholt bei der Überprüfung der Stimmführungen in dessen Partituren und hörte ihn oft an der Orgel der Stiftskirche improvisieren. Diesen Tagen gedenkend verfasste Müller 1931 für die schweizerische Zeitung Der Bund den kurzen Text „Anton Bruckner. Persönliche Erinnerungen“, der zu den lebendigsten Schilderungen der Persönlichkeit Bruckners gehört. Müller komponierte vorrangig geistliche Musik, darunter sechs lateinische Messen in verschiedenen Besetzungen, ein Requiem für A-cappella-Chor und, als Hauptwerk, das 1924 uraufgeführte Oratorium Der heilige Augustinus. Unter seinen Instrumentalkompositionen ragt eine D-Dur-Symphonie von Brucknerschen Ausmaßen hervor. – In wie weit Müller als Symphoniker stilistisch auf Bruckners Spuren wandelt, müsste eine Aufführung dieses zuletzt 1960 gespielten Werkes klären.

Das Interesse an Müller kommt nun erfreulicherweise wieder in Gang. Lange Zeit existierte nur eine einzige Monographie zu Leben und Schaffen des Komponisten, das 1970 anlässlich seines 100. Geburtstages erschienene Buch von Joseph Mayr-Kern: Franz Xaver Müller. Ein oberösterreichischer Komponist zwischen Anton Bruckner und Johann Nepomuk David. (David war Schüler Müllers und sang unter seiner Leitung als St. Florianer Sängerknabe.) Es enthält neben einer Biographie eine ausführliche Betrachtung der Müllerschen Messen und im Anhang Aufsätze aus Müllers Feder, darunter die oben erwähnten Erinnerungen an Bruckner. An die Seite dieser Veröffentlichung ist im vergangenen Jahr ein weiteres Buch über Müller getreten. Herausgegeben von der Markgemeinde Dimbach, Müllers Heimatort, erschien Christoph Lettners Dokumentation: Franz Xaver Müller. Priester, Musiker, Mensch. Wichtigste Grundlage des Buches ist der private Nachlass des Komponisten, der von seinen Verwandten sorgfältig aufbewahrt wurde, bislang aber der Forschung unbekannt war. Christoph Lettner stellt nun erstmals dieses reiche Korpus an Dokumenten vor: Die Briefe, die Müller mit seinen Verwandten und Freunden gewechselt hat, finden ihre Ergänzung in zahlreichen Photographien sowie zeitgenössischen Zeitungsberichten. Es wird dadurch nicht nur der Lebenslauf des Komponisten nahezu lückenlos abgedeckt, auch tritt daraus Franz Xaver Müllers Charakter plastisch hervor. Wir lernen einen Menschen kennen, der sich sowohl als Musiker, als auch als Priester hingebungsvoll seinen Aufgaben widmet und stets um das Wohl seiner Mitmenschen, namentlich seiner Geschwister (die er alle überlebt) und deren Kinder, besorgt ist, der aber auch herzlich lachen kann, eigene Theaterparodien zur Aufführung bringt und bei Kuraufenthalten seine Mitgäste gut zu unterhalten weiß; der auf Reisen von den Schweizer Bergen und der Blauen Grotte von Capri schwärmt, und gegen Ende seines Lebens ohnmächtig zusehen muss, wie Linz im Zweiten Weltkrieg verheert wird; der Nachforschungen über Bruckner betreibt und Auskünfte ehemaliger St. Florianer Sängerknaben sammelt. Gleichsam im Vorübergehen erhalten wir Einblick in die gesellschaftlichen Verhältnisse des ländlichen Oberösterreich, wo der „Fleischhacker-Franzl“ als Neffe des Bürgermeisters im schwer erreichbaren Dimbach heranwächst, wo seine Schwestern sich in ihrer Jugend als Dienerinnen bei örtlichen „Herrschaften“ verdingen müssen und wo man in der Familie zum Feierabend mehrstimmig das Andreas-Hofer-Lied singt. Natürlich kommen auch Linz und das Stift St. Florian nicht zu kurz. Lettner lässt sich als Autor nur dort ausführlicher vernehmen, wo Hintergrundinformationen nötig sind, etwa zu Beginn bei der Schilderung Dimbachs und der Vorstellung der Familie Müllers. Ansonsten begnügt er sich damit, den Rahmen zu setzen und Müller bzw. seine Zeitgenossen selbst sprechen zu lassen. Er gliedert den Stoff, der im Wesentlichen chronologisch präsentiert wird, in eine Vielzahl kurzer Kapitel, die meist nur eine Doppelseite umfassen und jeweils eine bestimmte private oder berufliche Situation Müllers in den Fokus rücken. Diese Form der Darstellung bewirkt, dass man sich als Leser den Personen stets sehr nahe fühlt. Man legt das Buch aus der Hand mit dem Empfinden, tief in den Brunnen der Vergangenheit eingetaucht zu sein.

Lettners Buch ist eine biographische Arbeit, keine Werkmonographie. Es möchte mit Müllers Persönlichkeit und seinen Lebensumständen bekannt machen, wozu selbstverständlich auch Erwähnungen seiner Kompositionen gehören. Ausführliche Werkbetrachtungen enthält es allerdings ebenso wenig wie ein Verzeichnis der Kompositionen Müllers. Da auch bei Mayr-Kern ein solches fehlt (er beschränkt sich auf genaue Angaben zu den Messvertonungen), ist eine Übersicht über sämtliche Werke des Komponisten nach wie vor ein Desiderat der Forschung. Die Musikwissenschaft lasse sich also von Christoph Lettners schöner Vorarbeit dazu anregen, diese Lücke alsbald zu schließen!

Kammerkonzert: Beethoven, Müller, Schubert (Varga Quartett, Florian Eggner)

Franz Xaver Müller stand im Mittelpunkt des vom Varga Quartett (Pavol Varga, Katharina Veselská, Peter Zwiebel und Stefanie Huber) im Marmorsaal des Stiftes dargebotenen Kammerkonzerts der Brucknertage – zumindest stand sein Quartettino in D-Dur in der Mitte der Vortragsfolge. Davor und danach hörte man je ein Gipfelwerk der Kammermusikliteratur: Beethovens Streichquartett e-Moll op. 59/2 (das zweite der Rasumowskij-Quartette) und das Streichquintett C-Dur D 956 von Franz Schubert, bei welchem Florian Eggner als zweiter Cellist zum Quartett hinzustieß. Müllers Komposition bestand in dieser Nachbarschaft, wie die freundliche Blumenwiese zwischen zwei Bergriesen besteht: als anmutiger Kontrast. Der Name „Quartettino“ ist durchaus angemessen, denn das viersätzige Werk dauert keine zehn Minuten. Es entstand 1928 als Geschenk zur Silberhochzeit für den St. Florianer Musiklehrer Karl Aigner, der einst zu den Ausbildern des Sängerknaben Müller gehört und sich für Bruckner als Notenkopist betätigt hatte. Entsprechend ist jeder Satz als Gratulationsadresse gedacht. So steht über dem einleitenden Adagio: „Bruckner kommt zu gratulieren.“ Im Folgenden erhält Aigner außerdem Glückwünsche für die weitere Lebensfahrt mittels eines ganz kurzen Allegros, den Segen des Himmels für seine Chordienste in Form eines choralhaften Andantes und schließlich im fugierten Schluss-Allegro Gratulationen der früheren Chorregenten Ignaz Traumihler und Bernhard Däubler, sowie aller Sängerknaben. Wüsste man nicht um Müllers enges Verhältnis zu Bruckner, man würde ein solches sofort anhand der ersten Takte des Quartettinos vermuten: Sie könnten tatsächlich einem Brucknerschen Adagio entnommen sein. Das gleiche lässt sich vom ebenfalls langsamen dritten Satz sagen, einem äußerst zarten, in sich gekehrten Stück. Auch die raschen Sätze zeugen in Harmonik und Kontrapunkt von Bruckners Einfluss, ohne dass sich aber aus dessen Schaffen konkrete Vorbilder benennen ließen. Gerade die leichtfüßige Schlussfuge belegt, dass Müller originell genug war, auf der von Bruckner übernommenen Grundlage eigenständig weiter zu schaffen. Alles in allem ein handelt es sich bei dem Quartettino um ein ungemein ansprechendes kleines Meisterwerk – und man fragt sich, was ein Komponist, der eine solche Gelegenheitsarbeit zustande bringt, in seinen Hauptwerken geleistet hat.

Das Beethovensche Quartett und das Schubertsche Quintett bedürfen keiner näheren Vorstellung. Die Aufführungen erinnerten daran, wie wichtig es ist, die akustischen Gegebenheiten des Aufführungsortes zu berücksichtigen. Ist die St. Florianer Stiftskirche für ihre hallige Akustik bekannt (und berüchtigt), so stellt der Marmorsaal die Musiker vor nicht geringere Herausforderungen. Für ein Streichquartett ist es hier nicht schwer, eine orchestral anmutende Klangfülle hervorzubringen. Die Töne fluten gewichtig durch den Raum, aber sie verhallen nur langsam. Rasche Tempi können hier leicht zu rasch erscheinen, da der Nachhall die Konturen der Musik verschwimmen lässt. Leider hat das Varga Quartett nicht genug Rücksicht auf die akustischen Bedingungen dieses Raumes genommen, sodass in den raschen Sätzen des Beethoven-Quartetts viele Einzelheiten im Hall untergingen. Weniger schnelle Tempi wären hier von Vorteil gewesen. Schuberts Quintett erwies sich – ähnliches lässt sich von Müllers Quartettino sagen – aufgrund seiner insgesamt gemächlicheren Zeitmaße und des mehr flächigen Tonsatzes als weniger anfällig, sodass die zweite Hälfte des Konzerts gegenüber der ersten eine Steigerung bedeutete. Auch wirkte das Ensemble nun ausgewogener als noch in der ersten Konzerthälfte, wo der Primgeiger gegenüber seinen Mitspielern mitunter gar zu dominant auftrat, namentlich im Finale des Beethoven-Quartetts. So gelang eine schöne Aufführung des Schubertschen Quintetts, die im langsamen Satz die Kontraste deutlich herausstellte und im Scherzo wie im Finale durch musikantischen Schwung bestach.

Das Konzert war dem Andenken an Thomas Wall gewidmet, den langjährigen Intendanten des Altomonte-Orchesters St. Florian, dessen Tod im Mai dieses Jahres eine schmerzliche Lücke in das Musikleben des Stiftes riss. Wall hatte 1996 gemeinsam mit Augustinus Franz Kropfreiter das Altomonte-Orchester gegründet und diesem seither als Solocellist selbst angehört.

(Zur Fortsetzung siehe hier.)

[Norbert Florian Schuck, September 2024]