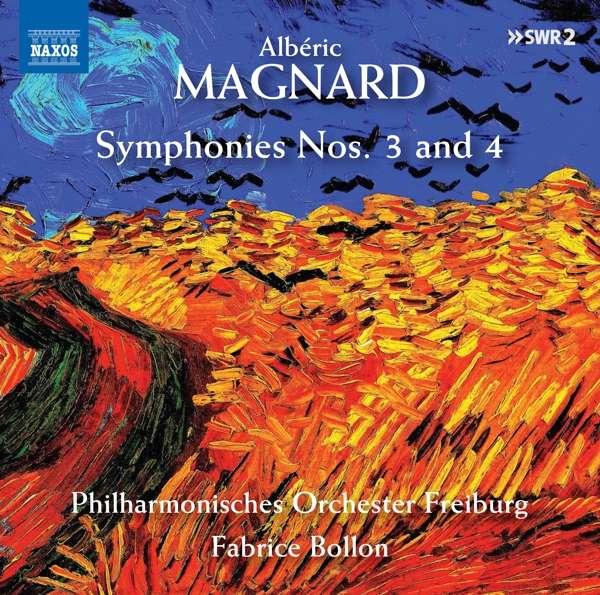

Naxos, 8.574084; EAN: 7 47313 40847 4

Nachdem Fabrice Bollon mit dem Philharmonischen Orchester Freiburg bereits die vier Symphonien Albéric Magnards bei Naxos herausbrachte (8.574083 & 8.574082 – die insgesamt vierte Gesamtaufnahme nach Plasson, Ossonce und Sanderling), erscheinen nun die fünf Einzelwerke für Orchester: Suite d’orchestre dans le style ancien op. 2, Chant funèbre op. 9, Ouverture op. 10, Hymne è la justive op. 14 und Hymne à Vénus op. 17.

Von den insgesamt nur 21 Opusnummern im Werkkatalog von Albéric Magnard werden ganze neun von Orchesterwerken eingenommen: vier davon die groß angelegten, gar visionären Symphonien, fünf von je zehn- bis fünfzehnminütigen Einzelwerken. Diese sind auf vorliegender CD mit Fabrice Bollon und dem Philharmonischen Orchester Freiburg zu hören.

Magnard wurde Zeit Lebens wenig beachtet, anfangs als Wagnerianer abgetan und später aufgrund gewisser Nähen zur deutschen Symphonik kritisiert. Was uns heute nicht mehr stören mag, war in Frankreich um die Jahrhundertwende ein schwerwiegender Vorwurf – wandte man sich schließlich zu dieser Zeit aktiv einer eigenen, französischen Musik zu und von deutscher Tradition (insbesondere namentlich Wagner) ab. Seinen vorhandenen Patriotismus zu beweisen, kostete Magnard sein Leben, als er sein Grundstück im Alleingang gegen die Besetzung deutscher Truppen verteidigte: Erst durch diesen Tod fiel ihm überhaupt Aufmerksamkeit zu. Ein Jahr zuvor vollendete er seine Vierte Symphonie, die maßgeblich in die Zukunft blickt und einen völlig neuen Abschnitt seines Schaffens eröffnet hätte.

Von Anfang an sah sich Magnard als Symphoniker und so macht bereits seine zweite Opusnummer ein Orchesterwerk aus: die Suite im alten Stil. Erst kurz zuvor hatte er sein Studium bei Vincent d’Indy aufgenommen und bislang nur Lieder und drei Klavierstücke geschrieben, letztere als Opus 1 veröffentlicht. Zwar hätte Albéric Magnard auch bei César Franck studieren können, doch entschied er sich aktiv für den Gründer der Schola Cantorum d’Indy, da dieser besondere Fähigkeiten der Orchestration und der Instrumentenlehre bewies. Die so fast ohne jegliche Erfahrung komponierte fünfsätzige Suite dans le style ancien präsentierte er seinem Lehrer, der ihn prompt wieder an den Schreibtisch schickte, um die Orchestration zu überarbeiten: zwar gefielen die Themen und allgemein auch die formale Konzeption, doch trug Magnard in den Orchesterfarben noch viel zu dick auf und überfrachtete das Werk. Aus der vollständigen Revision resultiert ein relativ klein besetztes Werk mit doppeltem Holz, Hörnern, Trompete und Schlagwerk, das durchaus beachtlich geformt ist – wenngleich die eröffnende Française natürlich keineswegs eine vorklassische Tanzform darstellt und auch nicht in eine traditionelle Suite gehört. Magnard nutzte die Suite mit ihren knappen, lebendigen Sätzen als Experimentierfeld, um mit dem orchestralen Schreiben vertraut zu werden und Instrumentationen zu erkunden; besonders interessant artet das Menuet an, welches in seinem weittragenden, beinahe symphonischen Gestus seinen späteren wie größeren Formen den Weg weist.

Als Magnard sein Chant funèbre op. 9 schrieb, hatte er seine ersten beiden Symphonien (opp. 4 & 6) bereits veröffentlicht. Mit dem Chant funèbre gelang gewissermaßen ein Durchbruch hin zu einem reiferen Stil mit expansiveren Themen und einer sich aus nur einem Kern entwickelnden Stimmung, die die Spannung den gesamten Satz über hält. Gewidmet ist das Werk dem Andenken an seinen Vater, wenngleich er zu ihm ein schwieriges Verhältnis hatte; der Komponist gab ihm gewissermaßen die Schuld für den frühen Suizid seiner Mutter. Diese Würdigung erklärend schrieb Magnard in einem Brief, er habe seinen Vater erst verlieren müssen, um zu verstehen, wie viel er ihm bedeutete.

Im gleichen Jahr komponierte er die Ouvertüre op. 10, die uns stilistisch tatsächlich nahe an die deutsche Symphonik um die Jahrhundertwende bringt, konzipiert als klassische Sonatenhauptsatzform mit beschwingten Themen und auftrumpfenden Charakter.

Die beiden Hymnen an die Gerechtigkeit und an die Venus haben zutiefst persönlichen Charakter, sprechen ihm aus dem Herzen – und doch gelingt es Magnard, gewissen Abstand zu den Themen zu erhalten und allgemeingültige statt auf ein spezielles Sujet bezogene Aussagen in Töne zu fassen. Gerechtigkeit bedeutete für Magnard einen zentralen Aspekt seines Handelns und gewissermaßen später auch seines Sterbens, und die Liebe stellte für ihn eines der höchsten Güter dar: Widmungsträger der Venushymne ist seine Frau, die er bis zum Tode abgöttisch liebte und verehrte.

Die Einspielungen dieser CD entstanden wie auch die der Symphonien zu verschiedenen Zeitpunkten von 2017 bis 2019. Allgemein geraten sie durch die einsätzigen Formen noch stringenter und kompakter als die umfangreichen, mehrsätzigen Symphonien. Gerade aus dem Chant funèbre kitzelt Fabrice Bollon auch noch den letzten Rest an Innigkeit heraus. In der Suite d’orchestre dans le style ancien sticht der lebendige und frische Charakter hervor, den die Freiburger mit subtil historisierender Spielweise unterstreichen, bei der parallel Platz bleibt für das musikgeschichtlich Aktuelle. Die knappen Sätze erscheinen prägnant und gebündelt, in sich einheitlich abgeschlossen. Den überschwänglichen Charakter nimmt Bollon auch in die Ouverture mit, hält die Form streng geschlossen und wandelt grazil auf dem schmalen Grad zwischen Übermut und Haltung. Freier gestaltet er da die beiden Hymnen in ihrem erzählerischen Charakter, deren „Geschichten“ man als Hörer gut nachvollziehen kann. Den Chant funèbre nimmt Bollon mit den Freiburgern tatsächlich als ausgewachsenen Gesang voll hinreißender Melodik, wobei er besonders ein absteigendes Motiv hervorhebt, welches das gesamte Werk durchzieht und den ausweglosen Zug in die Tiefe symbolisiert. Mit warmen Orchesterfarben, sonorem Klang und echtem Gefühl gelingt hier eine der stimmigsten Magnard-Aufnahmen.

[Oliver Fraenzke, Juni 2020]