Ein Interview mit dem Pianisten Andrea Vivanet

Der Sarde Andrea Vivanet ist ein herausragender Pianist, ausgestattet mit einer Makellosigkeit der Technik, die atemberaubend ist, und dies gepaart mit künstlerischen Werten, die man fast schon als verloren glaubte. Sein Spiel ist geprägt von einem eigenen, spezifischen Tonfall, den man unter Hunderten Pianisten wiederzuerkennen meint, der Vivanet aber nicht daran hindert, sich den von ihm ausgewählten Werken mit vorbildlicher Vorbereitung und akribischer Partiturarbeit zu nähern.

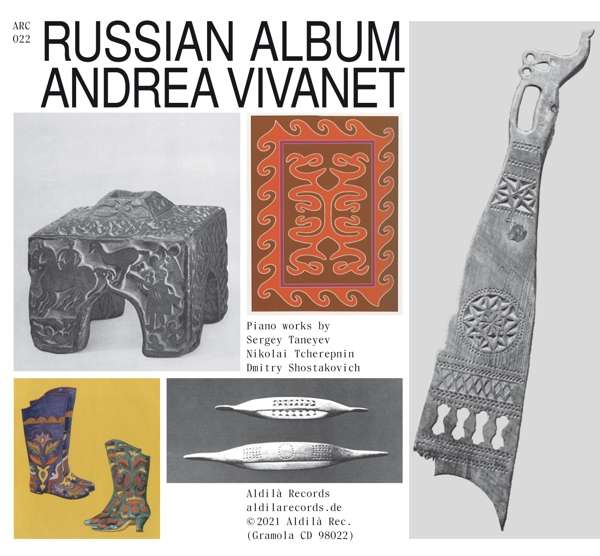

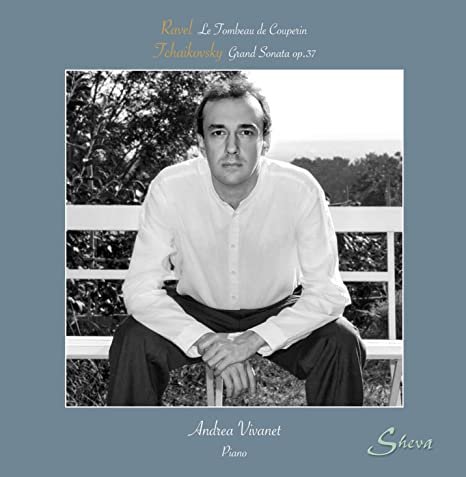

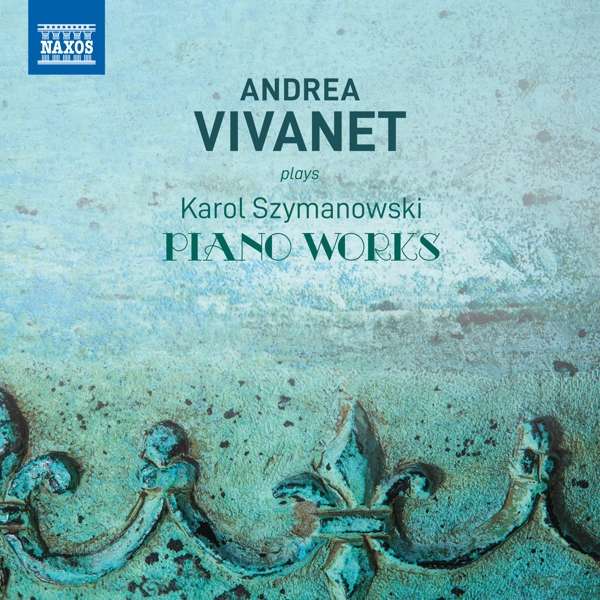

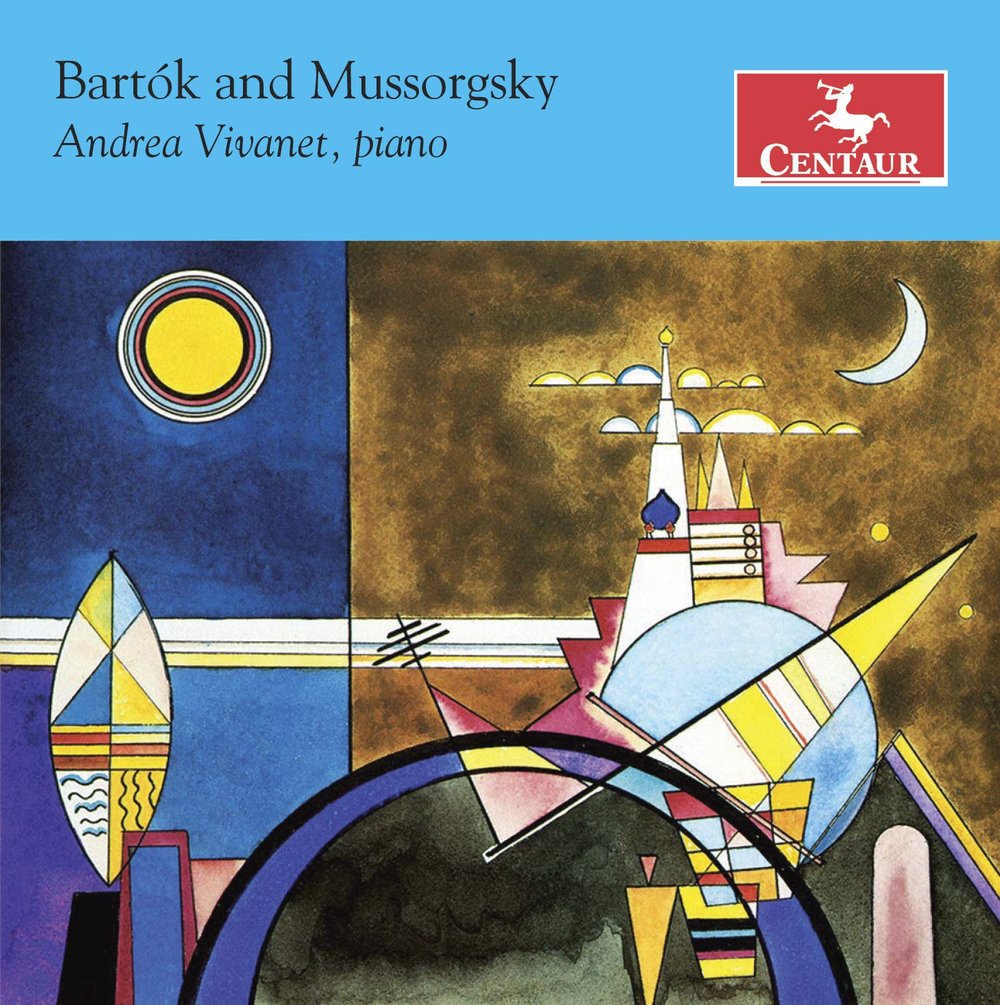

Russische Musik hat in seiner bisherigen Laufbahn eine große Rolle gespielt und war Bestandteil von drei seiner bislang insgesamt vier Albumaufnahmen. Daher ist es nur konsequent, dass sich der Künstler nun mit einem Album zurückmeldet, das ausschließlich russische Musik zum Inhalt hat. Als Russian Album ist es nun beim Münchner Label Aldilà Records erschienen (siehe auch diese Rezension).

Anlässlich der Veröffentlichung hatte René Brinkmann die Gelegenheit, mit Andrea Vivanet zu seinem neuen Album, aber auch zu vielfältigen Themen in den Bereichen Musik, Karriereaufbau und Gesellschaft zu sprechen.

The New Listener (TNL): Herr Vivanet, mit Ihrem Russian Album veröffentlichen Sie nun bereits Ihr viertes Album beim vierten Label. Wie ist es dazu gekommen?

Andrea Vivanet (AV): Ich würde sagen, dass meine diskografische Erfahrung als ein schrittweiser Prozess unter zwei verschiedenen Aspekten betrachtet werden kann. Einerseits habe ich sicherlich gelernt, wie man sich nach und nach auf eine Aufnahme vorbereitet. Das ist etwas ganz anderes, als die Vorbereitung auf ein Konzert. Ich kann mich zum Beispiel an meine erste Aufnahme nicht als etwas erinnern, auf dass ich vollkommen vorbereitet gewesen wäre, aber ich hatte das Gefühl, dass ich mit der Zeit immer mehr Selbstvertrauen gewann. Andererseits hat mir bisher jede Aufnahme geholfen, neue Leute kennenzulernen und als Nebeneffekt auch mit neuen Labels in Kontakt zu kommen.

TNL: Auf dem neuen Album kombinieren Sie bekannte mit weniger bekannten Werken, verbinden Schostakowitsch mit Tscherepnin und Tanejew. Wie kam das Programm zustande? Die Liner Notes im Booklet lassen vermuten, dass dieser Zusammenstellung ein langwieriger Auswahlprozess vorausgegangen ist?

AV: Wie Sie genau richtig sagen, wurde das Programm Stück für Stück mit dem Produzenten und Dirigenten Christoph Schlüren, abgesprochen. Wir hatten die Idee, gemeinsam ein Album zu konzipieren. Mein erster Vorschlag, die 24 Schostakowitsch-Préludes op. 34, wurde von Herrn Schlüren freudig angenommen, der daraufhin anregte, ein durchweg russisches Programm rund um die Schostakowitsch-Préludes aufzubauen.

Ich nahm seinen Vorschlag, das Tanejew-Präludium und die Fuge zu lernen, ziemlich schnell an, da Tanejew einer jener russischen Komponisten ist, die sich vor allem für die Polyphonie interessierten, und daher dachte ich, dass dies eine interessante Verbindung zu Schostakowitsch sein könnte, auch wenn es stilistisch ziemlich weit von Schostakowitsch entfernt ist (vergessen wir aber dabei nicht, dass die Préludes op. 34 viele polyphone Elemente im gesamten Zyklus enthalten, darunter eine kurze dreistimmige Fuge – das Prélude Nr. 4). Am Ende entschieden wir uns dazu, Tscherepnin zwischen Tanejew und Schostakowitsch aufzunehmen, und zwar aus zwei Gründen: Wir wollten einige Werke präsentieren, die bisher noch nicht aufgenommen wurden, und wir dachten, dass die Tatsache, dass Tscherepnin mehr stilistische Zeiträume durchschritt, eine schöne Brücke zwischen Tanejew und Schostakowitsch sein würde, da seine frühen Préludes mit der spätromantischen Tradition verbunden sind und seine Primitifs eine Öffnung zu einer neuen, modernen Sprache darstellen.

TNL: Besonders die Préludes, Morceaux und Primitifs von Nikolai Tscherepnin sind eine große Entdeckung. Musik von großer Schönheit, aber auch großer kompositorischer Kunstfertigkeit. Wie sind Sie auf diese selten gespielten und nie zuvor aufgenommenen Stücke aufmerksam geworden?

AV: Ich kannte die Musik von Tscherepnin nicht und wurde neugierig auf seine Kompositionen, als mir der Produzent vorschlug, die Préludes op. 17 zu lesen. Daraufhin beschloss ich, weitere Werke zu erforschen, und setzte mich mit der Tscherepnin-Gesellschaft in Verbindung. Der Vizepräsident David Witten, Pianist und Professor an der J. Cali School of Music, Montclair State University, der sehr wichtige Werke von Nikolai Tscherepnin aufgenommen hat, war eine wirklich wertvolle Unterstützung: Dank Herrn Witten hatte ich die Möglichkeit, an die Noten einiger Werke wie die der Primitifs zu kommen, die wirklich nicht leicht zu finden sind. David Witten war auch eine Quelle der Inspiration, da er mich über interessante Fakten zu Tscherepnins Leben informierte. Ich möchte auch die Gelegenheit nutzen, um der Tscherepnin-Gesellschaft zu danken, die als Sponsor zu dieser Veröffentlichung beigetragen hat.

TNL: Während sich Ihre ersten beiden Alben mit einem weithin bekannten Repertoire befassten, sind Sie mit Ihrem letzten Album bei Naxos (Szymanowski) und dem jetzt bei Aldilà Records erschienenen Russian Album einen anderen Weg gegangen und haben sich vor allem weniger bekannten Werken gewidmet. Ist das der Weg, den Sie jetzt weitergehen wollen?

AV: Ich würde nicht sagen, dass ich das Ziel habe, ein Spezialist für weniger bekanntes Repertoire zu werden – es sei denn, ich stoße auf meinem Weg auf Meisterwerke, die aus irgendwelchen Gründen von den Musikern vernachlässigt wurden –, aber ich erhebe keinen Anspruch auf eine besondere Rolle, etwa als Pionier des weniger gespielten Repertoires oder ähnliches.

TNL: Das Album wurde im großen Saal des georgischen Staatskonservatoriums in Tiflis aufgenommen. Haben Sie diesen Aufnahmeort bewusst gewählt, weil Tscherepnin mehrere Jahre in Tiflis gelebt und gearbeitet hat?

AV: Das war eher ein Zufall, da ich selbst seit November 2020 in Georgien lebe, aber ich würde sagen, dass es eine glückliche Wahl war: Der Konzertsaal ist sehr inspirierend und der Steinway dort ist einfach fantastisch. Der Tontechniker der Aufnahme, Paul Kavtchadze, ist ein wunderbarer Musiker und Mensch, dem ich für seine großartige Arbeit und Unterstützung sehr danken möchte.

TNL: Gibt es in Tiflis heute noch ein allgemeines Gedenken an Nikolai Tscherepnin?

AV: Im Museum des Konservatoriums (wo es übrigens auch ein Klavier gibt, das Sergej Rachmaninow gehörte) gibt es einen Teil, der Tscherepnin gewidmet ist, dennoch habe ich seine Musik bisher nicht in Konzertprogrammen gesehen (vielleicht habe ich sie auch nur übersehen). Es gibt jedoch einen jungen, brillanten Musikwissenschaftler, den ich grüßen möchte – ich entschuldige mich für die vielen Grüße (lacht) – Lasha Gasviani, der Artikel und ganze Dissertationen über die Musik von Tcherepnin im Zusammenhang mit der georgischen Musikkultur/dem georgischen Erbe veröffentlicht.

TNL: Auch Tschaikowsky und andere russische Komponisten besuchten Tiflis, und einige von ihnen gaben auch Konzerte oder hielten sich längere Zeit dort auf. Und dann sind da noch die großen georgischen Komponisten, die man nicht vergessen sollte, wie Kantscheli oder Chatschaturjan. Wie muss man sich Tiflis also vorstellen? Gibt es eine kulturelle Szene, die dieses Erbe der Vergangenheit pflegt und fördert?

AV: Absolut ja, ich habe mehrmals gesehen, wie georgische Musiker georgische Komponisten aufgeführt haben. Ich selbst habe einige interessante Werke von Otar Taktakischwili gelesen (ich habe gerade entdeckt, dass er eine Zeit lang bei Schostakowitsch studiert hat). Wer weiß, vielleicht nehme ich in Zukunft einige Werke von Taktakischwili in mein Repertoire auf, obwohl es im Moment noch zu früh ist, um das zu sagen – ich arbeite ohnehin schon an zu vielen neuen Stücken.

TNL: Sie haben Ihr gesamtes Klavierstudium mit Auszeichnung abgeschlossen, Sie haben einige der renommiertesten Klavierwettbewerbe gewonnen, doch trotzdem sind Sie – zumindest in Deutschland – selten im Konzert zu hören. Ist der deutsche Markt einfach besonders schwer zu „knacken“ oder treten Sie lieber woanders auf?

AV: Ich würde gerne in Deutschland auftreten, aber ich kann nicht wirklich sagen, warum es noch nicht passiert – vielleicht hat es die letzte Zeit mit den vielen Einschränkungen nicht einfach gemacht, also ziehe ich lieber keine voreiligen Schlüsse und warte ab, welche Möglichkeiten sich in der nächsten Zeit ergeben.

TNL: Was ist Ihre Meinung: Ist der Gewinn eines prestigeträchtigen Wettbewerbs heute keine Garantie mehr für eine Karriere? Wie waren Ihre bisherigen Erfahrungen bei der Suche nach einem Management- oder Labelvertrag?

AV: Zu Wettbewerben kann ich mich nicht wirklich äußern, da ich selbst nicht an vielen teilgenommen habe. Vielleicht ist es immer noch eine gute Möglichkeit, eine Karriere aufzubauen. Die Frage ist, ob es sich lohnt, eine Karriere durch Wettbewerbe zu erreichen oder nicht, und meine Antwort ist: Es kommt darauf an, es ist individuell. Ich möchte niemanden in die eine oder andere Richtung drängen. Sicherlich könnte ich mich wie ein Moralist aufführen und sagen, dass Wettbewerbe zwangsläufig negativ sind, dass sie dazu führen, dass Musiker mechanisch spielen, da sie zu oft einem übermäßigen Druck ausgesetzt sind (was vielleicht sogar stimmt), aber: trifft das auf alle zu? Hatten wir nicht auch erstaunliche Künstler, die an Wettbewerben teilgenommen haben? Sicherlich haben wir das.

Ich kann also nur sagen: Jeder muss alles tun, was im Rahmen seiner Fähigkeiten, Grenzen und Möglichkeiten seine künstlerische Integrität nicht gefährdet. Wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr die Kraft habt, an Wettbewerben teilzunehmen, ohne in Routine zu verfallen, dann macht sie! Warum nicht? Es wird eine Gelegenheit sein, eure Musikalität mit eurem Publikum zu teilen, dank der Engagements, die ihr bekommen könnt. Wenn Ihr das Gefühl habt, dass sie Eure innere Musikalität verarmen lassen, dann lasst die Finger davon! Es ist besser, um einige Möglichkeiten zu kämpfen, als zu verderben, was spirituell ist. Das ist immer das Wichtigste.

Wissen Sie, wir Musiker (aber auch die Menschen im Allgemeinen) haben ein Ego, das uns immer dazu bringt, etwas zu kritisieren, um uns rechtschaffen zu fühlen. Ich glaube, dass Wettbewerbe kein guter Weg für mich gewesen wären, aber noch einmal: das gilt nur für mich (oder Musiker mit ähnlichen Eigenheiten), in Bezug auf meine eigenen Charakteristika.

Zum Thema Management, nur zwei Worte: sehr schwierig! Ich suche derzeit nach einem in diesem Bereich, Osteuropa/Naher Osten, aber möglicherweise auch in Westeuropa. Was Aufnahmen angeht, so hatte ich einige Gelegenheiten und ich denke, dass sich in der nächsten Zeit weitere Gelegenheiten ergeben werden.

TNL: Man kann auch ein wenig boshaft fragen: Gibt es vielleicht einfach zu viele Pianisten auf dem „Markt“? Sollte man bei der Auswahl von Pianisten an der Universität vielleicht weniger auf die technische Komponente achten (denn technisch haben selbst sehr junge Musiker heute oft ein ganz erstaunliches Niveau), sondern vielleicht mehr auf die Persönlichkeit eines Künstlers, bis hin zu dem Punkt, dass sie zum entscheidenden Aspekt wird, ob ein Künstler an der Universität zugelassen wird oder nicht?

AV: Auch wenn ich bei dieser Frage nicht wertend sein möchte, werde ich kurz (und vielleicht scharf, pardon) darauf antworten und sagen, dass die Auswahl wahrscheinlich eher unter den Lehrern als unter den Studenten getroffen werden müsste. In jungen Jahren sind eigentlich alle Richtungen offen, aber wenn die Lehrer ihren Schülern nur die Werte Erfolg, übermäßiger Ehrgeiz, Wettbewerb usw. vermitteln, werden sie genau das aufnehmen und glauben, dass es in der Musik nur darum geht. Vielleicht werden einige der Schüler eine natürliche „Erleuchtung“ haben, aber viele andere werden in die Irre geführt, obwohl sie wahrscheinlich die wichtigsten Aspekte der Musik erkennen könnten, wenn sie richtig unterrichtet würden, und vor allem von jemandem, der die Musik über alles andere stellt.

TNL: Sie geben selbst Meisterkurse und bilden junge Pianisten aus. Welche Ratschläge geben Sie diesen jungen Menschen für ihre zukünftige Karriere? Was sollte man tun, was sollte man vermeiden?

AV: Das ist schwer zu sagen. Das Beste, was ich tun kann, ist, meine Ratschläge mit mir selbst zu teilen. Ich sage mir: Es ist wichtig, ein Gleichgewicht zwischen Zielen und zukünftigen Erfolgen und dem, was in der Gegenwart oder in der jüngsten Vergangenheit liegt, zu finden. Wenn ich nur für das Erreichte lebe, dann ist es mit dem Glück vorbei: Ich verbringe einige leere Monate meines Lebens für das kurze Vergnügen dieses zukünftigen Tages eines Erfolges – was auch immer es sein mag, eine stehende Ovation, ein Artikel in der New York Times usw. Dann muss ich die Voraussetzungen für den nächsten Erfolg schaffen, weil ich plötzlich nichts mehr habe, was mich in der Gegenwart ausfüllt.

Im Grunde ist es das, was z. B. die neuen Plutokraten des Internets mit ihren Milliarden machen: totale Leere und Frustration, bis sie die nächste Milliarde verdienen. Diese Dimension nun auf etwas so höchst Spirituelles wie die Musik anzuwenden, ist ziemlich traurig. Nur ein krankes Wirtschaftssystem könnte es schaffen, sogar die Künste in diese leere Dimension zu verwickeln. Das hat Auswirkungen auf das alltägliche Leben, und das ist furchtbar traurig bei etwas wie Musik, die ein Grund zur Freude sein sollte, wann immer wir uns ihr widmen.

Aber wir sind natürlich keine Hedonisten, und wir brauchen Ziele, auch, um unserem Studium eine Struktur zu geben. Das ist nicht einfach; und da wir Menschen sind, sind schöne Erfolge und Rückmeldungen auch sehr willkommen. Das ist es also, was ich mit dem Gleichgewicht zwischen der Gegenwart/Vergangenheit und den zukünftigen Errungenschaften meine: zukünftige Ziele, um eine Richtung zu haben und gute Ergebnisse zu erzielen, aber nur nach täglicher Liebe zu jeder Seite der Musik, die wir berühren, das ist das Wichtigste (unsere Gegenwart und Vergangenheit). Das Leben wird entscheiden, welche Möglichkeiten wir bekommen und welche nicht, aber in der Zwischenzeit werden wir das wichtigste Geschenk in uns tragen: die Musik.

TNL: Im Booklet gibt es ein Zitat von Ihnen, das ich persönlich sehr treffend und im Zusammenspiel mit der Musik von Tscherepnin auch sehr berührend finde: Sie schreiben, die Musik von Tscherepnin sei für Sie wie ein Abschied von einer Epoche: als ob er wüsste, dass er sich von einer Zeit verabschiedet, die nicht wiederkommen wird. Passt diese Musik deshalb auch so gut in unsere Zeit, weil wir uns auch heute im Rekordtempo von Werten und Errungenschaften verabschieden, die immer weniger geachtet werden und denen immer weniger Wert beigemessen wird?

AV: Ich glaube, sie passt – auch wenn bei Tscherepnin diese nostalgische Dimension voller Hoffnung und Neugier auf neue Entdeckungen ist. Ich fürchte, dass bestimmte große Seiten von Schostakowitsch – im innersten kalt und ohne Hoffnung – viel besser in unsere Zeit passen.

TNL: Tscherepnin und seine Zeitgenossen reagierten auf die Veränderungen und Herausforderungen ihrer Zeit mit Ohnmacht und Melancholie. Das war ja aber auch immerhin eine Art Gemeinsamkeit. Ich habe das Gefühl, dass die Künstler heute angesichts der immensen Herausforderungen, vor denen wir stehen, noch nicht zu einer gemeinsamen Antwort gefunden haben. Wie gehen Sie persönlich mit den Veränderungen in Kultur und Gesellschaft um?

AV: Ich stimme Ihnen vollkommen zu. Es gibt ein Gefühl der Verlorenheit, keine gemeinsame Richtung und viele verschiedene Erscheinungsformen der Kreativität, die sich nicht mehr gegenseitig inspirieren, wie es zu Beginn des 19. Jahrhunderts der Fall war. Strawinsky inspirierte zum Beispiel andere Komponisten, die seine Ästhetik aufgriffen und sie in eine klassische symphonische Dimension brachten, und wir könnten noch viele andere Beispiele anführen. Wenn dies heute nicht mehr der Fall ist, liegt das wahrscheinlich daran, dass Erfolg und Sensationslust ein größeres Ziel geworden sind als der Versuch, Musik für Komponisten und Interpreten zu machen – wieder einmal wegen der Konsumgesellschaft. An die Stelle von Ohnmacht und Melancholie sind Aggressivität und Konkurrenzdenken getreten.

Generell glaube ich, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der es darauf ankommt, was wir erreicht haben und nicht, wie wir es erreicht haben, und diese Perspektive betrifft auch den Bereich der Kunst (natürlich nicht immer, zum Glück).

Ich persönlich gehe mit jedem aktuellen gesellschaftlichen Phänomen nur auf eine Weise um: mit Begeisterung für das, was ich Tag für Tag tue.

TNL: Zum Schluss noch eine Frage zu Ihren Plänen für die Zukunft: Was planen Sie in den kommenden Wochen und Monaten? Gibt es irgendwelche besonderen Konzerte oder sogar schon Pläne für eine weitere Albumaufnahme?

AV: Was das tägliche Leben betrifft, so bin ich froh, hier in Tiflis einige Privatschüler zu haben, und ich hoffe, dass ich bald weitere haben werde.

Ich arbeite an einem neuen Repertoire, das mehrere Werke von Sweelinck, Chopin, Mozart, die Grieg-Ballade und Holberg-Suite sowie die zweite Sonate von Schostakowitsch umfasst. Derzeit gibt es keine konkreten Pläne für eine neue Aufnahme.

Was Konzerte angeht, so ist für das Frühjahr 2022 ein Rezital im Großen Saal des Konservatoriums von Tiflis geplant, und ich warte auf einen Termin für ein Konzert in Jerewan im Rahmen der Solistensaison des Armenischen Symphonieorchesters.

Ich freue mich auch, dass man mich kontaktiert hat, um zwei Konzerte in Frankreich, in Lille, für zwei Klavierfestivals 2022 zu geben. Und natürlich warte ich noch auf einige andere Antworten für die kommenden Monate. Bis dahin freue ich mich auf die kommenden Konzerte!

[Das Interview führte René Brinkmann]