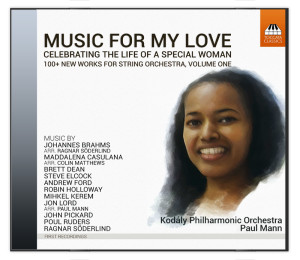

Music For My Love – Celebrating the Life of a Special Woman

100+ New Works for String Orchestra, Volume One

Johannes Brahms / arr. Ragnar Söderlind: ‚Von ewiger Liebe’; Robin Holloway: Music for Yodit; Poul Ruders: Lullaby for Yodit; Mihkel Kerem: A Farewell for Yodit; Andrew Ford: Sleep; Steve Elcock: Song for Yodit, Op. 23; Brett Dean: Angels’ Wings (Music for Yodit); Jon Lord / arr. Paul Mann: Zarabanda Solitaria; John Pickard: –forbidding mourning…; Ragnar Söderlind: ‚Å, den svalande wind…’: 15 Variations on a Norwegian Folk Tune, Op. 120; Maddalena Casulana / arr. Colin Matthews: Il vostro dipartir

Kodály Philharmonic Orchestra (Debrecen), Paul Mann

Toccata Classics, TOCC CD 0333 (EAN: 9060113443335)

Eigentlich hätte die Albumserie ‚Music for Yodit’ heißen sollen, doch davon ausgehend, dass dies stets erklärungsbedürftig geblieben wäre, entschied sich Martin Anderson, Labeleigner und künstlerischer Leiter von Toccata Classics, für den Titel ‚Music For My Love’. 2008 hatte er die im eritreischen Asmara geborene Yodit Tekle kennengelernt, und als der gemeinsame Sohn Alex vier Jahre alt war, erfuhren sie, dass Yodit Magenkrebs hatte. Martin bat einige Komponistenfreunde um Stücke zu ihrem Trost, die dann – nach ihrem Tod am 24. April 2015 – zu Gedenkstücken wurden. Vor allem aber war die Reaktion so überwältigend, dass die Zahl der Stücke mittlerweile auf über 100 angewachsen ist, allesamt für Streichorchester – und diese Werke sollen nun also nach und nach alle auf CD erscheinen, in der Serie ‚Music For My Love’, deren erste Folge jetzt vorliegt. Es handelt sich also zugleich um einen einmaligen Akt der Repertoireschöpfung. Das erste Album wird von einem Streicherarrangement des Brahms-Lieds ‚Von ewiger Liebe’ (ohne Gesang) durch den großen norwegischen Symphoniker Ragnar Söderlind eröffnet, der mit 15 Variationen über eine norwegische Volksweise auch das hochdramatisch romantische, so mannigfaltige wie einheitliche Hauptwerk beigesteuert hat. Und Söderlind ist nicht der einzige bedeutende Meister, der hier vertreten ist. Robin Holloway hat ein herrlich herb einprägsames und in der Substanz verdichtetes, sehr poetisches Stück geschrieben, und John Pickard, der große britische Tondichter unserer Zeit, verfasste mit ‚…forbidding mourning…’ ein Meisterwerk ornamentischer Kontrapunktik, das auch durch seine Geschlossenheit überzeugt. Kleinigkeiten trugen der Däne Poul Ruders und der Australier Brett Dean (sehr apart!) sowie Andrew Ford bei. Der in Tallinn gebürtige Mihkel Kerem hat ein introvertiertes Stimmungsgemälde geschaffen, wie auch Steve Elcock, dessen ‚Song for Yodit’ als erste Gabe entstanden ist. Der Dirigent der Aufnahme, die in Debrecen mit dem Kodály Philharmonic Orchestra gemacht wurde, hat die feierliche ‚Zarabanda Solitaria’ des einstigen Deep Purple-Keyboarders Jon Lord arrangiert, und zum Abschluss erklingt das ergreifende Madrigal ‚Il vostro dipartir’ von Maddalena Casulana (2. Hälfte des 16. Jahrhunderts, gedruckt 1568 in Venedig), der ersten Europäerin, deren Musik einen Verleger fand, in einer schönen Einrichtung von Colin Matthews. Die Zusammenstellung ist sehr gelungen, einige der Werke sind eine echte Bereicherung für die reiche Literatur für Streichorchester. Die Aufnahmen und die Klangqualität sind ordentlich, das Booklet ist sehr informativ. Ein wirklich gelungener, berührender Beginn einer Serie, die nicht nur aufgrund ihrer Entstehungsumstände weithin Beachtung verdient – und Martin Anderson beweist auch hier einmal mehr, dass er es versteht, das unmöglich Scheinende möglich zu machen, dank der Wertschätzung, die die Komponisten ihm persönlich und seiner jahrzehntelangen Tätigkeit als Entdecker, Produzent, Enthusiast, Kritiker und Verleger entgegenbringen.

[Christoph Schlüren, Dezember 2016]