Smetana, Dvořák, Janáček und Martinů haben der tschechischen Musik zu Weltgeltung verholfen und sind aus dem Repertoire des abendländischen Musiklebens nicht mehr wegzudenken. Dennoch ist der reiche Schatz an Meisterwerken, die tschechische Komponisten hinterlassen haben, mit diesen großen Namen noch lange nicht erschöpft. Der nachfolgende Beitrag widmet sich einem der herausragenden Tonsetzer der jüngeren tschechischen Musikgeschichte: Jan Hanuš. 1915 gegen Ende der Habsburgermonarchie geboren und 2004 im modernen Tschechien gestorben, schuf er Opern, Ballette, geistliche Werken, Kammermusik und Orchesterkompositionen, darunter sieben Symphonien.

Jan Hanuš wurde am 2. Mai 1915 in eine hochmusikalische Prager Familie hineingeboren: Die Mutter war Klavierschülerin Zdeněk Fibichs gewesen, der Großvater mütterlicherseits, František Urbánek, prägte als bedeutendster tschechischer Musikverleger seiner Zeit das Musikleben Prags entscheidend mit. Durch ihn kam Jan Hanuš bereits als Kind mit dem Verlagswesen in Kontakt, eine Verbundenheit, die auch sein weiteres Leben bestimmen sollte. Das Familienunternehmen rettete er über die Zeit der deutschen Besatzung und den Zweiten Weltkrieg hinweg, bevor es 1949 von der kommunistischen Regierung verstaatlicht wurde. Seine dort erworbenen editorischen Fähigkeiten halfen Hanuš jedoch, sich auch unter den neuen politischen Verhältnissen über Wasser zu halten. Er wirkte an der Reihe Musica Antiqua Bohemica mit und war Gründungsmitglied der kritischen Gesamtausgaben der Werke Dvořaks, Fibichs und Janáčeks, außerdem Mitbegründer des Panton-Musikverlags (heute zu Schott gehörig), dem er von 1963 bis 1975 als Direktor vorstand.

Seine kompositorische Ausbildung erhielt Hanuš in den frühen 30er Jahren von Otakar Jeremiáš, dem Dirigenten des Prager Rundfunkorchesters. Frühzeitig entwickelte er ein ausgeprägtes Interesse an der Musik seiner Zeitgenossen und trat 1939 dem Vorstand der Gegenwart bei, der führenden Gesellschaft zur Pflege neuer tschechischer Musik. Damit begann sein lebenslanges Engagement als Musikvereinsmann. 1955 berief ihn der neugegründete Tschechische Komponistenverein zu seinem Sekretär, was er vier Jahre lang blieb. Daneben setzte sich Hanuš als Mitglied der Foerster-, Fibich- und Ostrčil-Gesellschaften auch für das Andenken dieser früheren Meister ein.

Jan Hanuš Leben beginnt mitten im Ersten Weltkrieg. Seine Jugend fällt in die Zeit der von Tomaš G. Masaryk geprägten Tschechoslowakischen Republik. Der Zweite Weltkrieg begann, als er 24 war. Zu Beginn der kommunistischen Herrschaft war er 33, an ihrem Ende 74 Jahre alt. Der Großteil seines Schaffens entstand also unter politischen Bedingungen, die Hanuš, der sich zur katholischen Religion und zum Humanismus bekannte, wenig günstig geneigt waren. Sein beruflicher Erfolg war vor allem in den frühen Jahren des Kommunismus offenbar das Ergebnis geschickter Ballanceakte und persönlicher Beziehungen. So vollendete er eine nachgelassene Oper seines jung gestorbenen Kollegen Vít Nejedlý und sicherte sich dadurch das Wohlwollen von dessen Vater, des Kultusministers Zdeněk Nejedlý. Er verstand es, den Herrschern zu geben, was sie wollten, und gleichzeitig sein Gesicht zu wahren. Die biographische Musikgeschichtsschreibung hat Jan Hanuš noch nicht für sich entdeckt. Sie dürfte hier auf einen Lebenslauf stoßen, der Parallelen zu demjenigen Schostakowitschs aufweist. Auch bei Hanuš lassen sich anscheinend versteckte Botschaften finden. So tragen seine Symphonien laut dem Werkverzeichnis in der MGG Überschriften, nach denen man in den zeitgenössischen Druckausgaben vergeblich sucht. Dass etwa der Komponist seine 1957 vollendete Dritte Symphonie „Die Wahrheit der Welt“ nannte, wurde in der Partitur nicht vermerkt, ebenso wenig erwähnt das nicht von Hanuš stammende Vorwort, das dem Werk eine Inhaltsangabe im Sinne der sozialistisch-realisitschen Kulturdoktrin beilegt, ihren Entstehungshintergrund und den Widmungsträger: Rudolf Margolius. Der Jurist und Jugendfreund des Tonsetzers, der nach dem Krieg in die Kommunistische Partei eingetreten und zum stellvertretenden Außenhandelsminister aufgestiegen war, wurde im Rahmen einer der letzten stalinistischen Säuberungen 1952 verhaftet und nach einem Schauprozess gehängt. Hanuš war der erste, der Margolius‘ sozial geächtete Witwe unterstützte. Auch bewies er Mut, indem er als einziger Kollege mit dem 1954 in die USA geflüchteten und in der Heimat als Unperson erklärten Komponisten Karel Husa weiterhin Briefkontakt hielt. Nichtsdestoweniger erhielt Hanuš hohe staatliche Auszeichnungen, so wurde er 1954 Verdienter Künstler und 1988 Nationalkünstler der Tschechoslowakei. Beide Titel gab er dem Staat 1989 aus Protest gegen die repressive Behandlung demonstrierender Studenten zurück und beteiligte sich daraufhin an der Samtenen Revolution. Václav Havel ehrte ihn 1999 mit der höchsten tschechischen Verdienstmedaille „Za zásluhy udeleni“. Jan Hanuš starb 89-jährig am 30. Juli 2004 in seiner Heimatstadt Prag.

Die künstlerisch aktive Zeit Hanušs dauerte etwa sechs Jahrzehnte, von seinen ersten kleineren Chorwerken aus den mittleren 30er Jahren bis zu seinem 1995 vollendeten Requiem. Angesichts dieser Zeitspanne verwundert der quantitative Umfang seines Schaffens, der sich auf über 120 Opuszahlen beläuft, nicht. Hanuš war nahezu auf allen Gebieten der Komposition tätig, von der Klavierminiatur bis zur abendfüllenden Oper. Auch der Filmmusik hat er sich zugewandt und etwa den französisch-westdeutschen Abenteuervierteiler Die Schatzinsel untermalt. Die weiteste Verbreitung dürften seine geistlichen Werke a cappella gefunden haben, insbesondere das Magnificat.

Der Komponist Hanuš ist grundsätzlich Traditionalist. Versucht man, ihn stilistisch einzuordnen, so lohnt ein Blick auf die tschechischen Meister der vorangegangenen Generationen. Als markanteste Künstlerpersönlichkeit zu Beginn des 20. Jahrhunderts darf Leoš Janácek gelten, der mit seinen kurzen, der Sprache abgelauschten Phrasen eine völlig neue Schreibweise in die tschechische Musik einführte. Seine zur aphoristischen Formulierung und Repetition tendierende Musik bot einen Gegenentwurf zu Smetanas und Dvořaks breit ausgeführten Melodiebögen und der klassizistischen Verlaufsgestaltung vor allem des letzteren. Allerdings blieb Janáček, obwohl er rasch zu Ansehen gelangte, zunächst künstlerisch weitgehend isoliert, da seine jüngeren Zeitgenossen Josef Bohuslav Foerster (1859–1951), Vitěslav Novák (1870–1949), Josef Suk (1874–1935) und Otakar Ostrčil (1879–1935) auf den Errungenschaften Smetanas und Dvořáks aufbauten. Auch Hanušs Lehrer Otakar Jeremiáš (1892–1962) fühlte sich dieser Traditionslinie verpflichtet, während der Weg Janáčeks vor allem bei Pavel Haas (1899–1944) und Miloslav Kabeláč (1908–1979) eine Fortsetzung fand. Hanuš scheint am stärksten von Ostrčil geprägt worden zu sein, dessen Musik zeigt, dass Gustav Mahler seine eigentlichen Nachfolger weniger in Wien als in Prag gefunden hat: Ostrčils symphonische Werke knüpfen in ihrer polyphonen Anlage und Orchesterbehandlung direkt an die letzten Werke Mahlers an, sind dabei aber deutlich knapper gefasst als diese; melodisch dominieren lange, chromatische Linien, die die Tonarten eher umschreiben als bestätigen; die Harmonik ist entsprechend dissonant. All diese Eigenschaften zeichnen auch Hanušs Schaffen aus. Ausgehend von Ostrčils Methoden erkundet er die Möglichkeiten der Dissonanzen weiter, jedoch bleibt der Bezug zum Dur-Moll-System stets wirksam. Ebenso arbeitet er meist mit traditionellen Verlaufsmodellen wie Sonate, Variationen, Fuge etc.

Gleich einem roten Faden zieht sich die Reihe seiner sieben Symphonien durch Hanušs Schaffen. Die Erste, op. 12, Dolorosa genannt, datiert von 1942 und steht den Angaben des Werkverzeichnisses zufolge in E-Dur, wovon man allerdings wenig hört. Die chromatisch durchsetzte Melodik tendiert bis kurz vor Schluss nahezu durchgängig zu Moll. Kopfsatz, Scherzo und Finale des viersätzigen Werkes werden von Marschrhythmen und Fanfarenmelodik beherrscht. Man kann dies der Entstehungszeit zuschreiben, allerdings bleibt die Vorliebe für den Marsch im symphonischen Schaffen des Komponisten bis zum Schluss erhalten. Es ist der Marsch Mahlerschen Typus‘, der es Hanuš angetan hat, der unerbittliche Marschtritt der Revelge und der Sechsten Symphonie, der zahlreiche Symphoniesätze des tschechischen Meisters in Gang bringt. Die Besonderheit der Hanušschen Ersten liegt im dritten Satz, einer Vertonung des Stabat Mater, zu der das Orchester um eine Mezzosopranstimme erweitert wird. Die deutschen Zensoren bemerkten die Botschaft des jungen Symphonikers und untersagten die Aufführung. Das Werk konnte erst nach Kriegsende erklingen.

Im Gegensatz zu Nr. 1 erfüllt Nr. 2 op. 26 völlig die Erwartungen, die ihre Tonartangabe weckt: G-Dur dominiert das Werk, das nahtlos an die Musik Dvořaks und Suks anzuknüpfen scheint, nahezu unangefochten. Die Symphonie, zu der der Komponist vom Sonnengesang des Franz von Assisi inspiriert wurde, steht als verhältnismäßig dissonanzarm und diatonisch unter ihren Geschwistern einzig dar. Sie ist ein Dokument aus dem für tschechische Künstler sehr ungünstigen Jahr 1951. Hanuš begab sich hier in die Schranken der sozialistisch-realistischen Ästhetik, mit Erfolg, denn das Werk wurde preisgekrönt. Freilich hielten die Kulturfunktionäre den leisen Schluss des finalen Variationssatzes sehr zu Unrecht aus dogmatischen Gründen für schwach. Unabhängig von den Entstehungsumständen handelt es sich hierbei um eine ebenso meisterliche Komposition wie die Erste Symphonie. Der marschartige Kopfsatz ist nicht weniger geglückt, nur der Tonfall ist ein anderer. Gleiches gilt von dem Andante und dem von Furiantrhythmen geprägten Scherzo. Motivisch wird das Werk vom zweiten Thema des Kopfsatzes zusammengehalten, das dort nur eine untergeordnete Rolle spielt, aber in den Folgesätzen mehrfach auftaucht und schließlich das Finale völlig dominiert.

Die bereits erwähnte Dritte Symphonie d-Moll op. 38, zu Beginn der Entstalinisierung 1957 geschrieben, stellt in mancherlei Hinsicht einen Gegenentwurf zur Zweiten dar, der sie formal auffällig ähnelt. Auch hier steht eine Variationenreihe am Schluss, die auf ein Nebenthema des Kopfsatzes zurückgreift. Während Nr. 2 jedoch still und beruhigt ausklingt, mündet die Musik hier in einen grellen Blechbläserchoral. Hinsichtlich der Behandlung von Melodik und Harmonik geht Hanuš in der Dritten auf dem Weg weiter, den er in Nr. 1 eingeschlagen hatte. Charakteristisch ist gleich der Beginn des Werkes, wo über einem grundierenden D ein b-Moll- und ein verminderter C-Septakkord als Vorhalte zur Haupttonart genutzt werden.

Ab seiner Vierten Symphonie, seinem 1960 fertiggestellten op. 49, verzichtet Hanuš auf Tonartangaben. Scherzo und Finale des wie seine Vorgänger viersätzigen Werkes stehen stilistisch der Ersten und Dritten Symphonie noch sehr nahe, während der Komponist im Kopfsatz und besonders im langsamen dritten Satz über diese hinausgeht. Besonders letzterer zeigt eine Intensivierung seiner Schreibweise. Der Satz beginnt mit einem Fugato, dessen chromatische Linien die Harmonik in einem permanenten dissonanten Schwebezustand halten, was durch einen Mittelteil in klarem Dur, der an den Stil der Zweiten Symphonie erinnert, noch unterstrichen wird. Die Vierte trägt laut MGG den Titel Das Lied von Bernadette, dürfte also von Franz Werfels religiösem Roman gleichen Titels inspiriert sein. Wie die Überschriften der übrigen Symphonien Hanušs lässt er sich kaum im Sinne eines Programms verstehen und verweist wahrscheinlich nur auf den außermusikalischen Schaffensanstoß.

Waren die bisherigen Symphonien viersätzig, schreibt Hanuš 1965 seine Fünfte Symphonie op. 58 in fünf Sätzen, von denen die ersten vier den traditionellen Satztypen entsprechen. Den Abschluss bildet allerdings ein knappes Adagio, das als Fugato beginnt, dann in eine Passacaglia übergeht und nach einem Tutti-Höhepunkt leise ausklingt. Die Harmonik der Fünften ist auf Grundlage der in der Vierten angestellten Erkundungen gestaltet. Trotz aller Chromatik sticht Es als tonales Zentrum in den Ecksätzen hervor. Das metrisch sehr unregelmäßige Werk kann als Hanušs schroffste Symphonie gelten. Inspirationsquelle war diesmal die Bergpredigt.

Die 1978 vollendete Sechste Symphonie op. 92, betitelt Nacht ohne Mond, hat nur zwei Sätze, und das ist nicht das einzige ungewöhnliche Merkmal dieses Werkes. Hanuš zeigt sich hier von einer zuvor nicht gekannten experimentierfreudigen Seite, sowohl was den Verlauf, als auch was die Klanglichkeit betrifft. So wird der langsame Kopfsatz über weite Strecken von einer elektrischen Gitarre grundiert. Auch das Flexaton kommt zum Einsatz. Der bewegte zweite Satz entwickelt nicht die gleiche Antriebskraft anderer Allegrosätze Hanušs und wird mehrmals von langsamen Episoden unterbrochen, die auf den Kopfsatz zurückgreifen. Eine solche Reminiszenz beschließt auch das Werk. Zweifellos trägt diese Symphonie originelle Züge, der Komponist scheint mit ihr allerdings weniger zufrieden gewesen zu sein als mit seinen übrigen, was vor allem angesichts des Finales verständlich ist.

In seiner siebten und letzten Symphonie Die Schlüssel des Königreichs op. 116 bringt Hanuš 1990 zum ersten Mal seit seinem Erstling wieder die menschliche Stimme ins Geschehen, diesmal allerdings in Gestalt eines Chores nebst Solisten. Das dreisätzige Werk ist mit einer Spieldauer von etwa 45 Minuten die längste Symphonie des Komponisten – die übrigen dauern ungefähr 30 bis 35 Minuten – und nicht nur hinsichtlich Besetzung und Ausdehnung offenbar als krönender Abschluss seines symphonischen Schaffens konzipiert. Es beginnt mit einem rein instrumentalen Sonatenallegro, einem Marschsatz, der in Umfang und Intensität alles übertrifft, was Hanuš vorher an Ähnlichem geschrieben hat. Er verklingt überraschend im Pianissimo. Nun ergreift der Chor das Wort und stimmt das Te Deum an. Als Finale folgt diesem eine Vertonung der Seligpreisungen. In beiden Sätzen zeigt der Komponist auf vielfältige Weise seinen Einfallsreichtum in der Verwendung des Chorklangs. Anders als man es angesichts der geistlichen lateinischen Texte meinen könnte, fehlt es auch nicht an humoristischen Zügen, etwa wenn Hanuš auf dem Höhepunkt der Passage „Dominus Deus Sabaoth“ den Chor mit einem Glissando in die Tiefe stürzen lässt. Das Werk endet mit dem Preis der Friedfertigen, doch scheint der Frieden angesichts der den Schlussteil bestimmenden Chromatik und Dissonanzen eher erwünscht als bereits vorhanden zu sein.

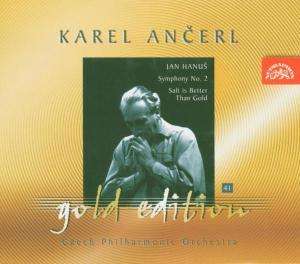

Diskographisch steht es um Jan Hanušs Werk zur Zeit sehr schlecht, womit er unter den tschechischen Komponisten seiner Generation keineswegs allein dasteht. So ist von den Symphonien nur die Zweite auf CD greifbar, allerdings in einer mustergültigen Einspielung Karel Ancerls. Der als Folge 42 in der Karel-Ancerl-Edition von Supraphon erschienene Tonträger enthält außerdem noch die Orchestersuite aus dem Ballett „Salz besser als Gold“. Auf Folge 11 dieser Reihe findet sich (zusammen mit zwei grandiosen Orchesterwerken Miloslav Kabeláčs) die Konzertante Symphonie für Orgel, Harfe, Streichorchester und Pauken, die ebenfalls aus den frühen 50er Jahren stammt. Supraphon hat weiterhin zwei Kammermusikwerke, die Oboensonate und das Trio für Oboe, Harfe, und Klavier herausgebracht. Von anderen Firmen sind der Liederzyklus Hölzerner Christus (Český Rozhlas) und die gemeinsam mit Luboš Sluka geschaffene Filmmusik zur Schatzinsel (BSC Music) noch erhältlich. Angesichts der zahlreichen Rundfunkmitschnitte, die dem Verfasser dieser Zeilen vorliegen, ist dies eine bemerkenswert magere Ausbeute. Auch sind die offenbar nicht wenigen Supraphon- und Panton-LPs aus der Zeit des Ostblocks nicht ins CD-Format übertragen worden.

Aus dem tschechischen Musikleben ist Hanuš vor allem dank seiner Chorwerke nicht verschwunden. Auch wurden in den letzten Jahren einige seiner Symphonien erfolgreich wieder zu Gehör gebracht. Es bleibt zu hoffen, dass das zunehmende Interesse an traditionalistisch ausgerichteter Musik des 20. Jahrhunderts auch Hanušs Schaffen zu größerer Aufmerksamkeit verhelfen wird. Außerhalb der tschechischen Grenzen kann dabei von einer Wiederentdeckung nicht gesprochen werden. Es gilt, diesen Meister erst richtig zu entdecken! Ihn gerade als Symphoniker dem Repertoire der großen Orchester zuzuführen, wäre durch die Qualität seines Schaffens zweifellos gerechtfertigt.

[Norbert Florian Schuck, August 2021]