Am 30. November 2021 jährt sich Wilhelm Furtwänglers Todestag zum 67. Mal – kein runder Jahrestag zwar, nichtsdestoweniger ein guter Anlass, mit seinen Kritikern ins Gericht zu gehen, nämlich: kritisch zu betrachten, was sich an Vor- und Fehlurteilen über Furtwänglers Kompositionen in jahrzehntelanger Wiederholung verkrustet hat. Der erste Teil widmet sich einer ausführlichen Darstellung und Widerlegung der drei großen Vorurteile über den Komponisten Wilhelm Furtwängler.

Über wenige große Komponisten ist so viel Unsinn geschrieben worden wie über Wilhelm Furtwängler. Vorurteile gegen seine Musik lassen sich noch in Literatur finden, die Jahrzehnte nach seinem Tod erschienen ist. Ja, man kann sagen, es hat sich seit seinen Lebzeiten eine Tradition der Schmähung des Komponisten Furtwängler gebildet. Ihr Vokabular ist arm und darum repetitiv. Immer wieder liest man die gleichen wenig bis nichts sagenden Floskeln, die sich letztlich gegen ihre Urheber richten. Sie sind teils ideologischer Art, teils schlicht auf die Unfähigkeit der Autoren zurückzuführen, den Verlauf der Werke nachzuvollziehen, und natürlich verquickt sich beides häufig.

Es lassen sich innerhalb der entsprechenden Literatur drei Haupttendenzen feststellen. Handeln wir sie ab!

Vorurteil Nr. 1: Der nicht in seine Zeit Gehörige

Der vielleicht beliebteste Vorwurf, der gegen Furtwänglers Musik erhoben wird, ist der, sie sei (um es in abgegriffenen Floskeln auszudrücken) nicht „auf der Höhe der Zeit“ oder würde „den Forderungen der Zeit“ nicht gerecht. Das liest sich dann etwa so:

„So vermag er nicht zu spüren, dass die Epoche der romantischen Aussage heute der Vergangenheit angehört, nachdem ihr Kreis völlig abgeschritten war. Dies aber will der Komponist Furtwängler nicht wahrhaben. […] Was einst die Unschuld in der Musik zu manifestieren vermochte, was von der Natürlichkeit der Aussage gezeichnet war, was einst aus dem tonalen Kadenzprinzip einen lebendigen Organismus schuf, das ist heute steril und erschöpft. Furtwänglers Zweite Symphonie in e-Moll ist dafür ein Beweis.“ (Süddeutsche Zeitung, 10. Januar 1950)

„Da forscht ein unermüdlicher Sinnsucher und hofft wie Parsifal auf Erlösung im Reich der Klänge, verweigert sie sich aber immer wieder selbst, indem er, diesmal eher ein Don Quijote, anrennt gegen die Windmühlen seiner Zeit.“ (Rondo, 5. September 2002)

„Bei ihrer Uraufführung [gemeint ist die Symphonie Nr. 2] rührte sie die Frage des Spätgeborenen an, dessen Tragik es ist, die Sprache einer Zeit zu sprechen, die er existenziell längst verlassen hat.“ (Kurier, 21. September 1954)

„In seiner zweiten Symphonie unternimmt Furtwängler den Versuch – wir wiederholen uns, Verzeihung – [Ja, ihr wiederholt euch, Verzeihung!] – fünfzig Jahre Musikentwicklung zu negieren und wieder in der Tonsprache der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts zu sprechen.“ (Münchner Merkur, 15. Dezember 1954)

Äußerungen dieser Art gehen von dem Gedanken aus, dass sozusagen von „der Geschichte“ selbst (also von wem?) regelmäßig Parolen ausgegeben werden, was gerade als zeitgemäß und darum als bedeutend zu gelten habe, und jeder, der sich nicht an diese Vorgaben hält, mit Nichtbeachtung oder gar Verachtung abzustrafen sei. Hierbei wird mit der Schere im Kopf gedacht, denn es läuft darauf hinaus, die Existenz aller Phänomene zu leugnen, die nicht ins geistige Prokrustesbett der jeweiligen Autoren passen. Das Geleugnete ist aber nichtsdestoweniger da! Ein solches Denken verhindert von vornherein ein ganzheitliches Erfassen historischer Epochen, in welchen ja stets Traditionen und Neuerungen nebeneinander existiert haben und existieren. Zu welchen Ergebnissen dieses Scherendenken führt, zeigt folgender Passus aus Diether de la Mottes Harmonielehre (Kassel 1976, S. 261):

„10 bis 30 Jahre nach entschiedener Abkehr der meisten Komponisten von der Dur-Moll-Tonalität und dem Prinzip des Klangaufbaus durch Terzenschichtung entwickelten Schönberg und Hauer unabhängig voneinander unterschiedliche Zwölftontechniken, formulierte Hindemith in seiner ‚Unterweisung‘ die Gesetze seiner neuen Harmonik, stellte Messiaen eine neue modale Ordnung auf.“

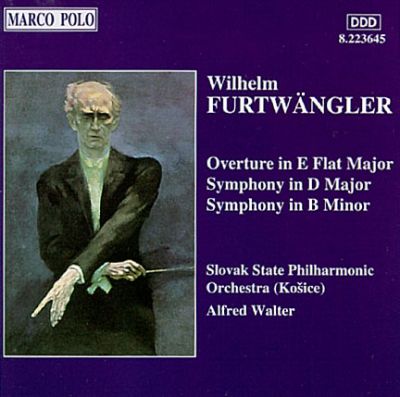

Es lohnt sich, intensiv über diesen Satz nachzudenken, namentlich über die „Terzenschichtung“! Im jetzigen Zusammenhang soll lediglich die „Abkehr der meisten Komponisten von der Dur-Moll-Tonalität“ interessieren, die der Autor, rechnet man nach, auf um 1910 ansetzt. Noch einmal: Die Abkehr der meisten Komponisten von der Dur-Moll-Tonalität um 1910! Ich will de la Motte gar nicht vorwerfen, dass er mit Absicht unwahre Behauptungen in die Welt gesetzt hätte. Nein, er sprach einfach direkt aus, was für ihn und viele seiner Zeitgenossen Wahrheit war. So weit konnte es nur kommen, weil die Scheren in den Köpfen so sauber schnitten, dass die Menschen gar nicht mehr bemerkten, dass geschnitten wurde. Wer also nach 1910 in Dur und Moll komponierte, den gab es im Bewusstsein gewisser Autoren und ihrer Leser gar nicht mehr, und wenn doch noch jemandem der Name eines solchen Komponisten geläufig war, so konnte dieser für seine Werke jedenfalls nicht die hohe Ehre in Anspruch nehmen, zur Musik des 20. Jahrhunderts dazuzugehören! (Es fragt sich natürlich auch, ob nicht in Hindemith mehr Dur und Moll steckt, als de la Motte wahrhaben will. Und was ist mit Prokofjew, Schostakowitsch, Chatschaturjan, Walton, Britten, Barber, Poulenc, Milhaud, Honegger, um nur einige der populärsten zu nennen, die #- und b-Vorzeichnungen, ja gar C-Dur nicht gescheut haben?) Dass gegen Ende des 20. Jahrhunderts plötzlich ganze Serien von CDs mit in unzweideutigem Dur und Moll komponierter Musik ebendieses 20. Jahrhunderts auf dem Markt erschienen, ist die logische Folge dieser Verdrängung. Man merkte schließlich allgemein, dass mehrere Generationen von Musikgeschichtsschreibern und Journalisten bei sich und anderen die Schere angesetzt hatten, und fragte völlig zurecht, was da weggeschnitten wurde. Der Schluss, der aus dieser Geschichte folgt, lautet: Musik des 20. Jahrhunderts ist Musik, die zwischen 1901 und 2000 entstanden ist. Jede andere Definition ist ideologisch motiviert.

Erst wenn man erkannt hat, dass Wilhelm Furtwängler eine genauso charakteristische Erscheinung seiner Epoche ist wie beispielsweise Arnold Schönberg, Igor Strawinsky, Paul Hindemith (drei Komponisten, deren Werke er dirigierte, obwohl er sie nicht sonderlich mochte), wird man ein lebendiges Bild dieser Epoche gewinnen können, wird man eine Vorstellung davon bekommen, welche Spannungen in ihr wirksam waren. Dann erweist sich die Behauptung, Furtwänglers Werke hätten fünfzig, ja siebzig Jahre zuvor komponiert werden können als das, was sie ist: ein Trick, den gewisse Autoren anwenden, um ihr auf Verdrängung gegründetes Musikgeschichtsbild aufrecht erhalten zu können. Fakt ist dagegen, dass auch Komponisten, die nicht versuchen, sich vom Dur-Moll-System zu lösen, um 1950 anders komponieren als ihre Kollegen um 1880. Will denn jemand wirklich im Ernst behaupten, ein Stück wie der Finalsatz der Dritten Symphonie Furtwänglers hätte im 19. Jahrhundert, etwa von einem Generationsgenossen Brahms‘ und Bruckners, geschrieben werden können? Sehen wir uns unter den Komponisten des deutschsprachigen Raumes in Furtwänglers Generation um, so finden wir etwa Ernst von Dohnanyi, Fritz Brun, Karl Weigl, Joseph Marx, Walter Braunfels, Egon Wellesz, Ernst Toch, Heinz Tiessen, Max Trapp, Gustav Geierhaas, Wilhelm Petersen, Philipp Jarnach, Erich Wolfgang Korngold. Auch sie schrieben Symphonien in klarem Dur und Moll, und auch diese Werke klingen anders als Symphonien der Zeit vor 1900. Hier eine historische Entwicklung zu leugnen, ist sinnlos.

Vorurteil Nr. 2: Der komponierende Dirigent

Das zweite große Vorurteil besagt, dass Furtwänglers Dirigententätigkeit seiner Entfaltung als Komponist hinderlich gewesen sei. Seine Kompositionen seien lediglich Aufgüsse der großen Meisterwerke, die er regelmäßig dirigierte. Es ist dies der Vorwurf der stilistischen Uneigenständigkeit und Unpersönlichkeit. Zur Beantwortung der Frage, ob ein großer Dirigent auch gut komponieren könne, genügt es, ein paar Namen zu nennen: Mahler, Strauss, Pfitzner und Reger, auch Mendelssohn, Schumann, Liszt, Wagner und Weber, Haydn und Bach, nicht zu vergessen Schütz und Praetorius, Lasso und Palestrina, sind dauerhaft oder zumindest zeitweise hauptberufliche Kapellmeister gewesen. Furtwängler war völlig im Recht, als er einmal bemerkte, dass es der natürliche Zustand sei, wenn ein Komponist sich auch als ausführender Musiker betätigt. Er selbst war ja nicht nur Komponist und Dirigent, sondern auch ein ausdrucksstarker Pianist, wie seine Aufnahmen Wolfscher Lieder und des Fünften Brandenburgischen Konzerts belegen – ein wahrhaft universaler Musiker! Seine Dirigentenlaufbahn begann er mit 20 Jahren, nachdem er bereits ungefähr 100 kleinere Stücke und eine Symphonie komponiert hatte. In seinem ersten öffentlichen Konzert 1906 erklang, wie in seinem letzten 1954, eine eigene Komposition. Als der jugendliche Furtwängler bei Josef Rheinberger und Max Schillings studierte – auch sie zugleich Komponisten und Dirigenten –, deutete noch gar nichts darauf hin, dass er einmal der berühmteste deutsche Kapellmeister werden würde, wohl aber alles auf eine Laufbahn als Komponist. Er war also kein Dirigent, der irgendwann begann sich einzureden, dass er auch komponieren müsse. Der Dirigent Furtwängler ist jünger als der Komponist.

Der Versuch, den Dirigenten Furtwängler gegen den Komponisten in Stellung zu bringen, konnte nur deshalb mit solcher Hartnäckigkeit durchgeführt werden, weil Furtwängler zu den ersten Dirigenten gehört, die ihr Repertoire umfassend auf Tonträgern festhalten konnten. Die Leistung des Dirigenten wurde so der Nachwelt überliefert und verschwand nicht in der Legende. Um sich die Bedeutung dieses Umstands zu verdeutlichen, denke man an Arthur Nikisch, Furtwänglers Vorgänger in Leipzig und Berlin. Wie wenig ist von ihm dokumentiert! Beethovens Fünfte, kürzere Stücke von Berlioz, Liszt und Mozart. Gewiss handelt es sich um Teile seines Kernrepertoires, aber was fehlt nicht alles: Die übrigen Beethoven-Symphonien, die Bruckner-Symphonien, von denen er die Siebte uraufgeführt hat, Brahms, Tschaikowskij, Felix Draeseke, für den er sich ähnlich stark gemacht hat wie später Furtwängler für Max Trapp und Heinz Schubert. Dem steht bei Furtwängler eine große Anzahl Aufnahmen gegenüber, deren Repertoire sich von Bach und Händel bis Ernst Pepping, Wolfgang Fortner und Karl Höller erstreckt. Freilich handelt es sich bei diesem Fundus letztlich um ein monumentales Fragment, gibt es doch nur vergleichsweise wenige Operngesamtaufnahmen (etwa von Wagner nur den Ring und Tristan) und Aufnahmen zeitgenössischer Musik (schmerzlich bedauert man etwa den Verlust der Konzertmitschnitte von Symphonien Frommels, Hessenbergs und Waltons), aber es genügt, ein umfassendes Bild vom Wirken des Dirigenten zu erhalten. Der Dirigent Furtwängler ist kein toter Musiker, den man nur aus der verbalen Überlieferung kennt. Anders als Dirigentenlegenden wie Felix Mendelssohn Bartholdy, Carl Maria von Weber, Hans von Bülow, Fritz Steinbach, Ernst von Schuch blieb Furtwängler lebendig. Er dirigiert mittels Tonträgern mittlerweile für ein Publikum, das ihn nie gesehen hat.

Dagegen sieht es bei den etwas älteren Kapellmeister-Komponisten wie Strauss, Pfitzner, Schillings, Zemlinsky, Hausegger, Weingartner nicht wesentlich anders aus als bei Nikisch. Als einziger von ihnen hat Weingartner mit den Beethoven- und Brahms-Symphonien komplette Werkzyklen festgehalten. Von Schillings, Strauss und Pfitzner gibt es einige Aufnahmen eigener Werke, aber wenig Historisches und abgesehen von ihnen selbst nichts Zeitgenössisches, obwohl auch sie Uraufführungen anderer Komponisten geleitet haben. Gar keine Aufnahmen hinterlassen haben beispielsweise Jean-Louis Nicodé, Wilhelm Berger, Richard Wetz, Felix Woyrsch, Paul Büttner, Hermann Suter, Fritz Volbach. Diese Musiker haben nicht anders als Furtwängler einen Großteil ihres Lebens als Dirigenten zugebracht. Sie sind uns heute aber nur noch als Komponisten greifbar. Ihre Werke können wir spielen, ihre Aufführungen sind für immer verloren. So verhält es sich (abgesehen von wenigen Klavierrollen eigener Stücke) auch mit Gustav Mahler, dem seinerzeit berühmtesten Operndirigenten der Welt, dessen Symphonien und Lieder heute berechtigten Weltruhm genießen, wohingegen sie zu seinen Lebzeiten regelmäßig den Vorwurf über sich ergehen lassen mussten, nachempfundene „Kapellmeistermusik“ zu sein. War es für den Komponisten Mahler vielleicht letzten Endes ein Vorteil, dass die Kunst des Dirigenten Mahler mit seiner sterblichen Hülle verfrüht ins Grab sank? Wäre ein über seine Lebenszeit hinausreichender Dirigentenruhm vielleicht ebenso gegen seine Musik in Stellung gebracht worden, wie in Furtwänglers Fall?

Über Mahler sagt man, er war „Komponist und Dirigent“. Niemandem würde es heute mehr einfallen, ihn als „komponierenden Dirigenten“ zu bezeichnen. Dies würde als eine Minderung seines künstlerischen Ranges, ja als eine Schmähung gedeutet werden. Derjenige, der sich so äußerte, würde Gelächter auf sich ziehen. Furtwängler dagegen findet sich in der Literatur verschiedentlich als „komponierender Dirigent“ abgehandelt (so im Artikel „Symphonie“ in der zweiten Auflage der MGG). Wie definiert man aber, wer „komponierender Dirigent“ und wer „Komponist und Dirigent“ ist? Wenn Mahler kein „komponierender Dirigent“ ist und wenn, wie ich meine, diese Bezeichnung auch auf Furtwängler zu Unrecht angewendet wird, so lässt sich darunter wohl nur ein hauptberuflicher Kapellmeister verstehen, der das Komponieren nicht als sein wesentliches Betätigungsfeld erachtet, aber eben „auch“, „nebenbei“ „ein bisschen“ komponiert und ein Schaffen vorlegt, in dem es keine „Hauptwerke“ gibt. „Komponierende Dirigenten“ wären dann etwa Hermann Abendroth, Clemens Krauss, Rolf Agop, Günter Wand, Herbert Kegel. Sie alle beschränkten sich auf kleine Formen (Lieder) oder komponierten nur zu bestimmten Gelegenheiten (Bühnenmusiken). Dann gibt es Fälle, in denen ein Musiker zu Anfang seiner Laufbahn komponiert und dirigiert, jedoch zu einem frühen Zeitpunkt das Komponieren ganz aufgibt, um nur noch als Nachschaffender zu wirken. Dazu zählen beispielsweise Hans von Bülow, Bruno Walter, Carl Schuricht, Hans Rosbaud, George Szell, Igor Markevitch, auch Walter Rabl, der letzte Protegé von Johannes Brahms. Von ihnen gibt es zum Teil sehr ambitionierte Kammermusik- und/oder Orchesterwerke, zu welchen die Komponisten nach Ende ihrer schöpferischen Laufbahn sehr verschiedene Standpunkte einnahmen: Während etwa Szell im späteren Leben Aufführungen seiner Kompositionen zu verhindern suchte, war sich Markevitch gewiss, dass die Nachwelt die seinen zu schätzen wissen würde. Furtwängler fällt auch nicht in diese Kategorie schaffender Nachschaffender. Er gab das Komponieren eben nicht auf, fing viel mehr als beinahe Fünfzigjähriger erst richtig damit an.

Hier sind wir bei einem Sachverhalt angelangt, der viele Kommentatoren irritiert hat, nämlich der Tatsache, dass Furtwängler zwischen dem Te Deum (1909) und dem Klavierquintett (1935) – also während mehr als zweieinhalb Jahrzehnten – keine Komposition vollendete. Es mag in der Tat bizarr erscheinen, dass von diesem Komponisten nur Jugendwerke und relativ späte Arbeiten existieren – ungefähr, als hätte Beethoven sich nach den Joseph- und Leopold-Kantaten vorerst als Komponist zurückgezogen, um dann mit op. 106 wieder aufzutreten. Dies bietet böswilligen Betrachtern natürlich einen Angriffspunkt: Furtwängler habe es nicht verschmerzen können, in seiner Jugend als Komponist gescheitert zu sein und habe wieder zu komponieren begonnen, nachdem er als Dirigent eine herausgehobene Stellung erreicht hatte, die es ihm erlaubt habe, seine Musik gleichsam mit Gewalt dem Publikum aufzuoktroyieren. Dass die scheinbare Ruhephase tatsächlich eine Zeit der Reifung gewesen ist, die der Komponist brauchte, um seiner Ideen Herr zu werden und zu einem souveränen Künstler heranzuwachsen, geht diesen Betrachtern nicht auf. Hört man sich die Jugendarbeiten Furtwänglers an, so stößt man auf viel Halbgares, Unausgegorenes. In den beiden Jugendsymphonien in D-Dur (von der nur der erste Satz eingespielt wurde) und h-Moll (die über den ersten Satz nicht hinaus gekommen ist) begegnen großartige Themen, aber auch nicht zu leugnende Ungeschicklichkeiten in der Verlaufsgestaltung. Der junge Komponist kann die Spannung nicht aufrecht erhalten und verliert sich in einer Aneinanderreihung von einzelnen Momenten. Als gelungen kann man dagegen die Drei Klavierstücke von 1903 bezeichnen, bei denen es sich jedoch im Wesentlichen um Stilstudien nach Beethovens späten Bagatellen handelt. Mit Furtwänglers reifem Stil haben sie nichts zu tun. Furtwängler war tatsächlich um 1910 daran, „als Komponist zugrunde zu gehen“, wie er gegen Ende seines Lebens schrieb, denn er fühlte deutlich den Zwiespalt zwischen seinen Einfällen und seinen damals noch zu beschränkten Möglichkeiten, sie adäquat realisieren zu können. Er widmete sich verstärkt dem Dirigieren, weil ihm diese Art der musikalischen Betätigung leicht fiel, weil sie ihm das Überleben sicherte, natürlich auch, weil sie ihm rasch zu großen Erfolgen verhalf, aber er gab zwischen 1909 und 1935 das Komponieren nicht auf. Immer wenn ihm sein Dirigentenberuf Zeit ließ, arbeitete er an eigenen Werken, und damit an sich selbst. „Wer hohe Türme bauen will, muss lange am Fundament verweilen“, soll Anton Bruckner – wahrlich auch ein Spätentwickler – gesagt haben; Furtwängler wollte hohe Türme bauen, und er verweilte sehr lange am Fundament – mit Erfolg.

Als besonders schön habe ich an Furtwänglers reifen Werken stets empfunden, dass sie in einem so scharf profilierten Personalstil geschrieben sind, dass man ihren Autor bereits nach wenigen Takten erkennt. Furtwängler schreibt nicht kompliziert. Seine Harmonien sind immer funktional gedacht, und jede steht in einem Zusammenhang zur Vorangehenden und zur Folgenden. Selbst sehr scharfe Dissonanzen (etwa gegen Ende der Durchführung im Finale der Dritten Symphonie) stechen nicht als aufgesetzte „Modernismen“ heraus, sondern dienen dazu eine dramatische Wirkung zu erzeugen, die ihren notwendigen Platz innerhalb der Gesamthandlung hat. Dem Streben nach Einfachheit im Harmonischen entspricht seine Bevorzugung diatonischer Melodik. Seine Themen klingen vokal erfunden und sind stets sangbar (ein Potpourri der „schönsten Melodien“ Furtwänglers könnte ich jederzeit zum Besten geben). Allerdings sind es nicht eigentlich liedhafte Melodien. Zumindest wüsste ich keine, die ich mir als Volkslied denken könnte. Märsche gibt es bei ihm nicht, und Tanzcharaktere bestenfalls in äußerst sublimierter Gestalt. Es ist insgesamt eine nicht sehr „weltliche“ Musik. In seiner ausschließlichen Ausrichtung auf das Erhabene gleicht Furtwängler Bruckner – gewaltige Steigerungen und bedeutungsvolle Generalpausen („die Fenster in der Kathedrale“ nannte das Robert Simpson) gehören denn auch zu den liebsten Stilmitteln beider. Gerade Bruckner aber ist hinsichtlich der Melodik seiner Themen und ihrer metrischen Gestaltung nahezu Furtwänglers vollkommener Gegensatz: Bruckner liebt signalhafte Motive, häufig dreiklangsbasiert; die Hauptakzente liegen immer auf dem Anfang, er denkt entschieden abtaktig; Synkopen und Synkopenfolgen müssen immer auf metrisch schweren Zählzeiten beginnen; Abweichungen vom „quadratischen“ Bau der Perioden mit seinem regelmäßigen Wechsel „schwerer“ und „leichter“ Takte kommen sehr selten vor. Furtwängler entwickelt seine Themen weniger aus dem Dreiklang als aus der Tonleiter heraus und bevorzugt den Beginn auf leichter Taktzeit, sodass leise Anfänge wirken, als würden sich die Themen beim ersten Erscheinen unauffällig einschleichen. Mit dieser Neigung korrespondiert eine Vorliebe für Melodien, die nicht auf dem Grundton beginnen und nicht zu ihm hinführen, sondern ihn nur vorübergehend streifen. Dies erinnert ein wenig an das Streben mittelalterlicher Kirchengesänge von der Finalis weg, hin zur Repercussa. Überhaupt ähneln Furtwänglers Melodien am ehesten gotischen Chorälen, einer Art Musik also, mit der er sich kaum näher beschäftigt haben dürfte. Hier wie dort finden sich einfache Rhythmen und eine freie Metrik, die der Regelmäßigkeit Bruckners ganz entgegengesetzt ist. Eine Melodie in wechselnden Taktarten wie das Hauptthema des langsamen Satzes der Zweiten Symphonie, oder ein unregelmäßiger Takt wie zu Beginn des Finales desselben Werkes, wären bei Bruckner nicht zu denken. Das Erhabene stellt sich Furtwängler offenbar leichtfüßiger, schwebender, eleganter vor als Bruckner.

Ebenso wie Bruckner könnte man jeden von Furtwängler besonders geschätzten Komponisten zur Gegenüberstellung heranziehen (etwa Beethoven, Wagner, Brahms, Pfitzner) und müsste letztlich immer die Eigenständigkeit Furtwänglers gegenüber dem früheren Meister feststellen. Furtwängler hatte es wahrlich nicht nötig zu versuchen, den Stil irgend eines Anderen zu imitieren. Von seiner künstlerischen Unabhängigkeit zeugen nicht zuletzt die kritischen Betrachtungen in seinen Schriften und Aufzeichnungen. Der letzte Komponist, den er uneingeschränkt bewundert, ist Brahms. Wagner und Bruckner steht er bei aller Verehrung nicht unkritisch gegenüber. Über diejenigen Komponisten, die zu seiner Jugendzeit im Zenit ihres Ruhmes standen, äußert er sich, bei allem Respekt, kritisch (Strauss, Mahler) bis äußerst skeptisch (Reger). Am nächsten steht ihm unter ihnen Pfitzner, aber auch zu ihm bekennt er sich nicht ohne Einwände. In diesem Kontext betrachtet, wirkt das Furtwänglersche Komponieren – und die bereits deutliche stilistische Nähe des Te Deums und der Jugendsymphonien zu den Werken der Reifezeit bestätigt diesen Eindruck – wie eine schöpferische Kritik an seinen älteren Zeitgenossen. Er gefiel sich nicht in harmonischen Kompliziertheiten wie Reger, hatte keine Ambitionen auf dem Gebiet effektvoller Programmmusik wie Strauss, wollte nicht in Form gezielter stilistischer Buntscheckigkeit mit seinen Symphonien die Welt umfassen wie Mahler, und von Pfitzner trennte ihn der Umstand, dass dieser im Kern seines Wesens Lyriker war, Furtwängler dagegen Architekt.

Vorurteil Nr. 3: Die zu langen Werke

Das dritte große Vorurteil betrifft diesen Architekten. Es besagt, Furtwängler habe als Komponist zu viel gewollt und es nicht vermocht, mit seinen Gedanken Maß zu halten, was letztlich dazu geführt habe, dass ihm seine Werke in der Länge ausgeufert seien. Diese Behauptungen gehen von der Annahme aus, es müssten sich doch in den sieben Hauptwerken Furtwänglers, deren Spieldauern zwischen einer Dreiviertelstunde (Violinsonate Nr. 2) und anderthalb Stunden (Symphonie Nr. 1 in Fawzi Haimors Aufnahme) betragen, irgendwelche überflüssigen oder übermäßig weit ausgesponnenen Passagen finden. Dass Furtwängler dem Vorwurf übergroßer Länge von Anfang an besonders stark ausgesetzt war, hat auch historische Gründe, trat er doch mit seinen Werken gerade zu einer Zeit in Erscheinung als Kürze Trumpf war. In den 1930er Jahren herrschte die Mode der „Sachlichkeit“, worunter man u. a. ein Komponieren in knappen, angeblich klassischen Formen verstand. Später, nach dem Krieg, konnte auch der allem Neoklassizismus abholde, sich aber ausschließlich miniaturistisch ausdrückende Webern als Sachlichkeitsideal gedeutet werden. Furtwängler stand, ich wiederhole es, nicht „außerhalb seiner Zeit“, wohl aber stand er quer zum damals herrschenden Drang zur Kürze, der ja letztlich eine Umkehrung der um 1900 im Gefolge Wagners aufgekommenen Mode war, sich möglichst lang und breit auszudrücken.

Weder saß Furtwängler den Moden seiner Jugendzeit auf, noch denen, die später aufkamen. Kürze um der Kürze willen war ihm, der Chopin genauso sehr, wenn nicht noch mehr verehrte als Bruckner, und der, wie die frühen Klavierstücke zeigen, durchaus Talent zum Miniaturisten hatte, genauso wenig erstrebenswert wie Länge um der Länge willen. Was er anstrebte, war nichts anderes als seinen Gedanken die ihnen angemessene Entfaltung zukommen zu lassen. Hört man den Kompositionen aufmerksam zu, so wird man feststellen, dass sie gar nicht so immens lang wirken, wie ihre objektive Spieldauer vermuten lässt. Bei Furtwängler haben wir im Grunde das gleiche Phänomen vor uns wie bei Bruckner: Die Sätze dauern zum Teil über 20 Minuten und sind doch knapp geformt. Hören wir beispielsweise den ersten Satz der Neunten Symphonie Bruckners, so können wir bemerken, dass er im Grunde nur aus zwei großen Teilen besteht, denen sich eine kurze Coda anschließt. Robert Simpson nannte dies in seinem Standardwerk The Essence of Bruckner „Statement, Counterstatement, and Coda“ (Darstellung, Gegendarstellung und Coda). Sowohl „Statement“ als auch „Counterstatement“ gliedern sich in wenige Unterabschnitte, von denen jeder nach dem Prinzip der Entwicklung durch Kontrast eine bestimmte Funktion innerhalb des Gesamtverlaufs des Satzes einnimmt. Das „Counterstatement“ beginnt als Durchführung und nimmt später Reprisencharakter an, wobei der Übergang zwischen „Durchführung“ und „Reprise“ erst rückwirkend als solcher wahrgenommen wird. Obwohl mit rund 25 Minuten Spieldauer objektiv der längste Kopfsatz einer Bruckner-Symphonie, ist er doch durch die Verschmelzung von Durchführung und Reprise formal der kürzeste. „Lang“ wird er durch sein verhältnismäßig breites Tempo und die Weite der einzelnen Phrasen und Perioden, also durch die Größe der Bauteile, aus denen er errichtet ist. Nicht anders verhält es sich bei Furtwängler: Seine Sätze bestehen aus Abfolgen weniger, aber ausgedehnter Verläufe.

Haben dann vielleicht die einzelnen Glieder seiner Sätze Längen? Ein wiederholt gegen Furtwängler ins Spiel geführter Einwand betrifft seine häufige Verwendung von Sequenzen. So lautet auch der Hauptkritikpunkt in Gerhard Frommels Beurteilung der Zweiten Symphonie. Frommel (1906–1984) ist einer der wenigen Kritiker Furtwänglers, deren Einwänden sich nachzugehen lohnt, denn er war nicht irgendjemand, sondern einer der besten deutschen Komponisten seiner Generation und Furtwängler keineswegs übel gesonnen. Furtwängler schätzte ihn und brachte seine Erste Symphonie mit den Berliner Philharmonikern 1942 zur Uraufführung. Frommel nimmt in seinen 1975 verfassten Lebenserinnerungen seinen Bericht über den persönlichen Umgang mit Furtwängler zum Anlass, sich auch zu dessen Zweiter Symphonie zu äußern:

„Für die Aufführungschancen und darüber hinaus für eine gerechte Würdigung von Furtwänglers Leistung als Komponist sind die überdimensionalen Ausmaße dieser Symphonie äußerst nachteilig. Das lautere Gold vieler schöner Einfälle, z. B. der Anfang des langsamen Satzes, wird überschwemmt von manchmal fast unerträglich langen, sequenzierenden Entwicklungen, die bestechende Plastik und Einfachheit steht in mangelndem Gleichgewicht zu der überladenen Instrumentation dominierender anderer Formen.“

(Gerhard Frommel: Entwurf einer Autobiographie, Tutzing 2013, S. 81. Frommels konsequente Kleinschreibung wurde der konventionellen Rechtschreibung angeglichen.)

Dass Frommel an Furtwänglers wenig koloristischer Instrumentation Anstoß nahm, wird niemanden überraschen, der weiß, dass Frommel, im Gegensatz zu Furtwängler, ein Verehrer Strawinskys war und eine starke Affinität zu südländischer Musik besaß. Von diesem Standpunkt aus mag man tatsächlich manches als überladen empfinden. Schwerer wiegt die Kritik an der Sequenzentechnik. Aber sind diese sequenzierenden Entwicklungen tatsächlich „unerträglich lang“? Mir scheint, in Frommels Kritik schwingt die um 1900 als eine Art Abwehrreaktion gegen die Musik der Wagner-Nachfolge aufgekommene Scheu vor der Sequenz nach, die mit der Scheu vor der wörtlichen Wiederholung (die Mahler einmal als „Lüge“ bezeichnet hat) und der Hinwendung zum Aphoristischen (Debussy, Schönberg, Webern) in ein gemeinschaftliches musikgeschichtliches Kapitel gehört. Nun ist die Sequenz an sich weder gut noch schlecht, sondern ein gewöhnliches Mittel musikalischer Formung. Durch exzessiven und schematischen Gebrauch kann es sich freilich abnutzen und so der Wirkung einer Musik abträglich sein. Ob dieser Fall eintritt, liegt im Geschick bzw. Ungeschick des Komponisten begründet. Gerade aufgrund der Gefahren, die mit ihrer Verwendung verbunden sind, zwingt die Sequenz zum verantwortungsbewussten Umgang. Eine alte Faustregel besagt, dass man eine Sequenz nie auf mehr als drei Glieder ausdehnen sollte.

Betrachten wir nun kurz eine Furtwänglersche Sequenz. Sie findet sich gegen Ende des „Statements“ im Finalsatz der Zweiten Symphonie (in Furtwänglers Aufnahme mit den Wiener Philharmonikern etwa ab 8’30“; in der Partitur, die sich auf IMSLP findet, ab S. 227). Ausgangspunkt der Entwicklung ist eine fünftaktige Periode (man beachte auch die metrische Freiheit mittels Taktwechsel), die von der Dominante von G zur Dominante von E führt. Sie enthält bereits in sich eine (variierte) Sequenz, in welcher ihr Kopfmotiv dreimal erklingt, bevor es in einen motivisch verschiedenen Anhang ausläuft. Diese fünf Takte werden nun auf anderer Stufe wiederholt, von der Dominante von C zur Dominante von A führend. Es folgt eine (fürs lesende Auge) scheinbar viergliedrige (und damit der „Faustregel“ scheinbar zuwiderlaufende) Sequenz des zweitaktigen Kopfmotivs: Beim ersten Mal hebt es auf der Dominante von F an, dann auf der Dominante von As, dann auf der Dominante von C, dann auf der Dominante von Es. Die Harmonien lassen indessen keinen Zweifel daran, dass es sich tatsächlich um zwei im Quintabstand aufeinander folgende zweigliedrige Sequenzen von jeweils vier Takten über dasselbe Material handelt. Die zweite dieser Sequenzen läuft dann in einen zweitaktigen Anhang aus, der selbst eine Sequenz aus zwei Gliedern ist. Der ganze hier besprochene Komplex ist als Steigerung zu dem „sehr gehaltenen“, hymnischen Thema gedacht, das an ihn anschließt. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Furtwängler in diesem Abschnitt des Satzverlaufs die Sequenztechnik zwar sehr ausgereizt hat, aber nirgends der besagten „Faustregel“, die Bach, Mozart, Beethoven oder Brahms stets wach anwandten, zuwidergehandelt hat. Zudem muss man feststellen, dass hier eine lange Steigerung mit äußerst wenig motivischem Material bestritten wurde, also ein Fall bemerkenswerter kompositorischer Ökonomie vorliegt. Das ist kein Sequenzieren aus Unvermögen, auch kein Missbrauch der Sequenz. Es ist eine hohe Schule der Sequenz, die uns Furtwängler hier bietet! Deshalb erlaube ich mir, bei allem Respekt, Gerhard Frommels Ansicht, es gebe bei Furtwängler „unerträgliche“ Sequenzen, nicht zuzustimmen.

Aber verweilen wir ein wenig bei Frommel und hören, was er sonst noch über die Zweite Symphonie schreibt. Eine Seite weiter liest man in seinem autobiographischen Entwurf folgendes:

„Im Gegensatz zu der gängigen Meinung möchte ich der Symphonie […] genialische Züge keineswegs absprechen, und, was die extrem traditionelle Musiksprache betrifft, so sind die mich beeindruckenden Partien in meiner Sicht geradezu ein Beweis, dass auch in unserem Jahrhundert persönliche, eigenständige Aussage im traditionellen Idiom möglich ist. Nebenbei bemerkt finden sich in der Symphonie auch strukturell höchst interessante Einzelheiten, so der fünfstimmige Kanon in der langsamen Introduktion des Finales. […] Zusammengefasst: Über den Fall ‚Furtwängler als Komponist‘ sind die Akten wohl noch nicht geschlossen, vielleicht noch nicht einmal eröffnet.“

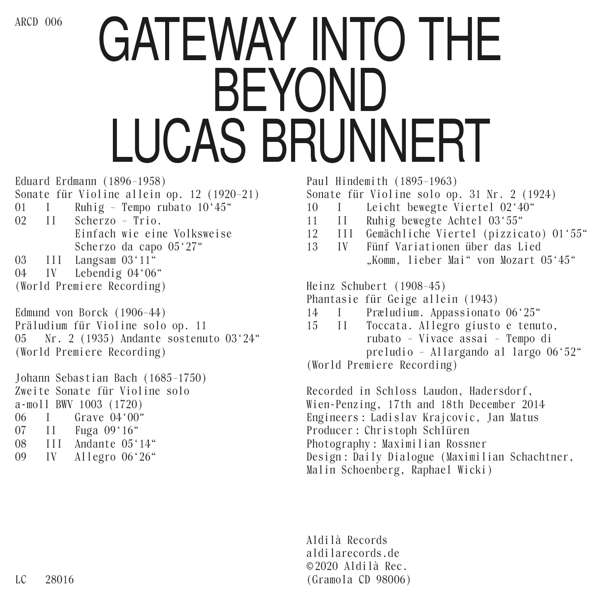

Ob man mittlerweile sagen kann, die Akten seien geöffnet worden? Immerhin liegen Furtwänglers sämtliche Hauptwerke in mehreren Einspielungen vor. Gerade in den Jahren seit der Jahrtausendwende hat sich diskographisch einiges für ihn getan. Historische Aufnahmen wurden veröffentlicht, und Neueinspielungen durchgeführt. Die wissenschaftliche Literatur hält sich allerdings in Grenzen. Eine knappe, aber gute Einführung zu Furtwänglers kompositorischem Werk bietet der Aufsatz „Wilhelm Furtwängler als Komponist – das Ethos eines Künstlers“ von Bruno d’Heudières in den 1998 bei Ries & Erler erschienenen Furtwängler-Studien I (Hrsg. Sebastian Krahnert), denen leider kein zweiter Band gefolgt ist. Das einzige mir bekannte Buch, das sich dem Komponisten Furtwängler widmet, ist Oliver Blümels analytisch leider ziemlich missglückte Studie Die zweite und die dritte Symphonie Wilhelm Furtwänglers (Berlin: Tenea 2004). Die Akten sind also geöffnet, aber zu schreiben gibt es noch viel.

Furtwängler meinte gegen Ende seines Lebens in einem Anfall von Resignation, dass seine Kompositionen mit ihm verschwinden würden. Dieser Fall ist nicht eingetreten. Seine Werke wurden nach seinem Tode zwar nicht häufig gespielt, gelangten aber doch mit einer gewissen Regelmäßigkeit zur Aufführung. Dabei widmete man sich schließlich auch den zu seinen Lebzeiten nicht erklungenen Werken: der Ersten und der Dritten Symphonie sowie dem Klavierquintett. Da oft ein Jubiläum den Anlass gab, eines der Stücke aufs Programm zu setzen, kann man natürlich einwenden, es habe sich in diesen Fällen um bloße Akte der Pietät zum Gedächtnis des großen Dirigenten gehandelt. Sicherlich waren sie auch das, aber man hätte Furtwängler auch mit seinen Lieblingsstücken der klassischen Meister, mit Beethoven und Brahms etwa, feiern, oder aus Pietät nur einen einzigen Satz, etwa das Andante der Zweiten Symphonie aufs Programm setzen können. Man führte aber in der Regel die Werke vollständig auf. Hätten sich namhafte Dirigenten und Solisten dazu bereit gefunden, diese Werke zu Gehör zu bringen, wenn diese das gewesen wären, was die Schmäher Furtwänglers in ihnen sehen wollten: überlange, epigonale Zeugnisse der Selbstüberschätzung eines komponierenden Dirigenten?

Ja, warum haben Musiker wie Edwin Fischer (Klavierkonzert, Uraufführung), Hugo Kolberg (Violinsonate Nr.1, Uraufführung), Georg Kulenkampff (Violinsonate Nr. 2, Uraufführung), Eugen Jochum (Symphonie Nr. 2), Joseph Keilberth (Symphonie Nr. 3, Uraufführung der ersten drei Sätze), Yehudi Menuhin (Uraufführung der vollständigen Symphonie Nr. 3, Te Deum), Wolfgang Sawallisch (Symphonie Nr. 3, Uraufführung des Klavierquintetts), Lorin Maazel (Symphonie Nr. 3), Daniel Barenboim (Symphonie Nr. 2, Klavierkonzert), Zubin Mehta (Klavierkonzert), Rafael Kubelík (Klavierkonzert), Erik Then-Bergh (Klavierkonzert), Paul Badura-Skoda (Klavierkonzert), Lothar Zagrosek (Klavierkonzert), Hans Chemin-Petit (Te Deum), die doch allesamt keine Niemande gewesen sind, sich bereit gefunden, diese Werke aufzuführen?

(Hier geht es zu Teil 2.)

[Nobert Florian Schuck, November 2021]