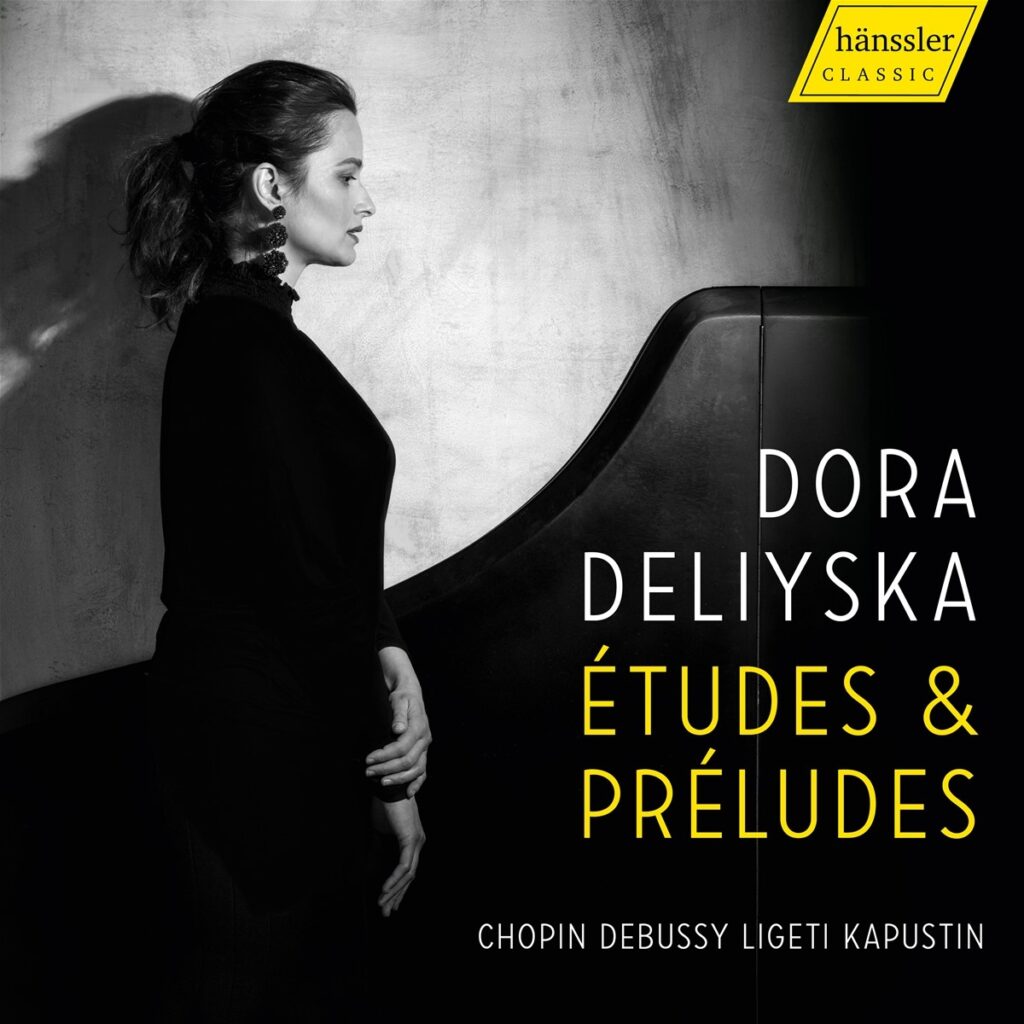

hänssler CLASSIC, HC22083, EAN: 8 81488 22083 4

Die Pianistin Dora Deliyska präsentiert ein Programm von Etüden und Präludien von Chopin, Debussy, Ligeti und Kapustin. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf der Anordnung der einzelnen Stücke, die eigenen Gesetzmäßigkeiten und dramaturgischen Ideen folgt.

Die Pianistin Dora Deliyska, gebürtige Bulgarin, mittlerweile seit Jahren in Wien lebend, hat seit ihrem CD-Debüt 2008 eine respektable Diskographie eingespielt, und so ist ihr im vergangenen Jahr erschienenes neues Album Études & Preludes (nach Angaben ihrer Homepage) bereits das dreizehnte mit ihr am Klavier. Die Palette, die sie abdeckt, ist breit, und neben Liszt-, Schubert- oder Schumann-CDs hat sie speziell in den letzten Jahren offenbar ein besonderes Faible für sogenannte Konzeptalben entwickelt, CDs also, deren Programm einer bestimmten Idee (oder eben: Konzeption) folgt und dabei immer wieder bewusst Grenzen überschreitet, Werke und Komponisten miteinander kombiniert, die man vielleicht a priori nicht unbedingt nebeneinander erwarten würde.

Im Falle von Études & Preludes widmet sich Deliyska zwei der populärsten Genres der Klaviermusik seit dem frühen 19. Jahrhundert, und zwar nicht zufälligerweise im Rahmen eines Programms von 24 Stücken, das sich aus je zwölf Etüden und Präludien zusammensetzt; klassische Zahlen also. Mit Chopin, Debussy, Ligeti und Kapustin geht es dabei vom frühen 19. bis ins späte 20. Jahrhundert auf den Spuren von Marksteinen der beiden Gattungen.

Als besonders raffiniert erweist sich das Konzept im Falle der zwölf Etüden, mit denen die CD beginnt. Deliyska hat hier Stücke aus Chopins 12 Etüden op. 25, Debussys Douze Études sowie György Ligetis 18 Etüden (1985–2001) ausgewählt, wobei sie von Debussy die Idee übernommen hat, die Etüden nach Intervallen anzuordnen. Und so startet das Programm mit der Prime (bzw. einer Etüde, in der die Prime eine prominente Rolle spielt), dann der kleinen Sekunde und so weiter, bis die Oktave erreicht ist; es folgen noch zwei Etüden zu Arpeggien und eine zu Akkorden, und damit ist das Bild vollständig, ohne dass dabei jemals zwei Stücke desselben Komponisten aufeinander folgen würden.

Es ist erstaunlich, wie gut diese Werke nebeneinander funktionieren, exemplarisch zu beobachten am Beginn der CD. Alles beginnt mit den rasenden Tonrepetitionen von Ligetis Etüde Nr. 10 Der Zauberlehrling, gefolgt von Debussys Etüde Nr. 7 Pour les Degrés chromatiques, die Deliyska fast ohne Pause folgen lässt. Gerade in den lapidaren Anfangstakten von Debussys Etüde wirkt der Übergang in der Tat verblüffend natürlich. Eine gewisse Rolle spielt dabei sicherlich auch, dass Ligetis Etüden zwar für den Pianisten horrend schwer sind, auch für den mit Musik des späten 20. Jahrhunderts nicht sonderlich vertrauten Hörer jedoch zu den zugänglichsten seiner Werke zählen dürften – Der Zauberlehrling etwa ist im Grunde genommen fast eine Etüde in C-Dur. Aber selbst, wenn anschließend mit Chopins Etüde op. 25 Nr. 11 ein Sprung in die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts erfolgt und, jedenfalls was das Melos betrifft, aus Chromatik Diatonik wird, fühlt man sich doch beim (abermals) chromatischen Wirbelwind in der rechten Hand an das, was in den beiden zuvor gehörten Etüden geschehen ist, erinnert. Allein dies ist bereits ein eindrucksvoller, sehr gelungener Brückenschlag.

Gleichzeitig schaffen diese ersten Stücke eine Atmosphäre permanenter Unruhe, Betriebsamkeit, stetigen Flirrens, auch Dramatik (gerade in Chopins Etüde), die auch in Ligetis Etüde Nr. 4 Fanfares mit ihren unregelmäßigen Rhythmen weitergeführt wird und insofern den Hörer in einen regelrechten pianistischen Strudel reißt, der erst in Track 5 mit Chopins Etüde op. 25 Nr. 7 gebremst wird, dafür nun umso deutlicher. Ein Ruhepol, der einen Track später in Ligetis Etüde Nr. 2 Cordes à vide, die sanft den Klang leerer Streichersaiten heraufbeschwört, noch einmal bekräftigt wird. Neben dem Fokus auf Intervallen ergibt Deliyskas Auswahl also auch eine veritable Dramatik und Struktur mit Steigerungen, Höhepunkten und Momenten des Durchatmens.

Natürlich folgen nicht alle Etüden dem Intervallschema so deutlich wie etwa Ligeti in den Cordes à vide mit ihren Quinten oder (an neunter Stelle) die mal brausenden, mal innig singenden Oktaven in Chopins Etüde op. 25 Nr. 10, erst recht, zumal Debussys Etüden, die sich ja explizit auf Intervalle beziehen, hier (bis auf Track 2) ausgespart und erst gegen Ende der Abteilung Etüden das Bild mit Arpeggien bzw. Akkorden (Debussys Etüden Nr. 11 und 12) komplettieren. Dabei ergeben sich aber auch interessante Zwischenstellungen. So fallen in Ligetis Fanfares natürlich die Terzen in der rechten Hand auf, aber in der fortwährenden Achtelbewegung in der linken ist es die große Sekunde, die dominiert – eine Etüde „zwischen“ den Intervallen also. Ganz ähnlich verhält es sich mit Chopins Etüde op. 25 Nr. 7: natürlich hört man hier zunächst Quarten in den Achteln in der linken Hand, aber das Melos wird doch auch stark von der Terz beherrscht.

Generell entsteht jedenfalls speziell in den ersten Etüden in der Tat ganz entschieden jener Eindruck des allmählichen Sich-Weitens der Intervalle, auf den Deliyska mit ihrem Programm offensichtlich abzielt. Dass am Ende Debussys Etüde Nr. 12 für einen robusten Abschluss mit Finalwirkung sorgt, versteht sich von selbst, zumal sie ja im ursprünglichen Zyklus dieselbe Stellung innehat.

Anders verhält es sich mit den Präludien: wieder drei Komponisten, und wieder werden Chopin (mit erneut fünf Stücken aus seinen 24 Préludes op. 28) und Debussy (diesmal mit vier statt drei Stücken aus seinen zwei Büchern von insgesamt ebenfalls 24 Préludes) um einen Komponisten der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts ergänzt, nämlich durch Nikolai Kapustin (1937–2020) und drei seiner 24 Präludien im Jazzstil op. 53 (1988). Anders als bei den Etüden gruppiert Deliyska die Präludien aber (konventioneller) nach Komponisten.

So steht am Anfang ein Chopin-Block, der gleich mit dem enorm populären Des-Dur-Präludium (Nr. 15) beginnt, auf das Deliyska das e-moll-Präludium (Nr. 4) folgen lässt und so Parallelen zwischen den beiden Stücken aufzeigen will (die auf einer grundsätzlichen Ebene zweifelsohne vorhanden sind). Ansonsten scheint ihre Anordnung der Präludien vorwiegend von dramaturgischen Überlegungen motiviert, ein wenig auch Tonartenbeziehungen (auf fis-moll folgt, beruhigend, Fis-Dur); auf jeden Fall läuft der kleine Chopin-Zyklus auf einen stürmischen Presto-Abschluss (Nr. 16) hinaus, der in der Tat dann auch eine etwas längere Pause, einen Moment des Sich-Sammelns zur Folge hat.

Ähnlich ist der Debussy-Block aufgebaut: wieder ein ebenso verhaltener wie hochexpressiver Beginn (Des Pas sur la neige), der schließlich in Debussys Beschwörung des Westwindes gipfelt (Buch I, Nr. 7). Kapustins Präludien bilden schließlich ein kleines Triptychon in der „klassischen“ Reihenfolge schnell-langsam-schnell und verwandten Tonarten (gis-moll, H-Dur, h-moll), das hier ein wenig als Zugabe fungiert, als locker gefügter, spielerischer Abschluss eines Programms, das die vollen 80 Minuten der CD ausschöpft.

Deliyskas Argument (im Beiheft), durch die Anordnung gemäß Komponisten seien „die deutlichen Stilunterschiede noch genauer [zu] erkennen“, überzeugt sicher nicht völlig, denn ein Faszinosum am ersten Teil ist ja gerade das ganz leichte Verschwimmen dieser Unterschiede (wohlgemerkt: in kleinen Momenten und Augenblicken, in denen man kurz aufhorcht). Andererseits gibt es sicherlich eine Reihe anderer Gründe dafür, hier eben genau so vorzugehen; das Genre selbst, in dem es ja weniger um technische oder Materialfragen geht als um kurze Impressionen, mag eine Rolle spielen, aber vielleicht auch die Auswahl der Komponisten, denn insgesamt scheint mir Ligeti in seinen Etüden mit ihrem ausgeprägten, raffinierten Klangsinn doch näher an Chopin und Debussy zu liegen als Kapustins schon im Titel aufgezeigter (klassisch fundierter) „Jazzstil“.

Bei alledem überzeugt Deliyska als kompetente, pianistisch sehr gutklassige Anwältin ihrer Programmidee. Ihre Tempi sind insgesamt eher gemäßigt (etwa im Vergleich zu Ligetis Angaben zur Dauer seiner Etüden oder zu Kapustins eigener Interpretation seiner Jazzpräludien), obwohl nicht dezidiert langsam. Gerade bei den Präludien von Chopin fällt ein ausgeprägtes Interesse an Mittel- und Nebenstimmen auf (von ihr selbst im Beiheft im Falle des Préludes Nr. 4 gesondert erwähnt, aber auch an zahlreichen anderen Stellen zu beobachten wie etwa im più lento von Nr. 13).

Gewiss: es handelt sich hier in der Mehrzahl um Repertoire, das diskographisch in einer solchen Breite und Qualität erschlossen ist, dass man fast beliebig stark ins Detail gehen und differenzieren könnte. Im Falle von Ligetis Etüden etwa ist Aimards Lesart der Cordes à vide noch eine Nummer filigraner, ganz exquisit an der Grenze zwischen Stille und zartem Nachhall angesiedelt, während mir in der Teufelstreppe (Nr. 13) der Höhepunkt in Takt 43 (im achtfachen Forte) bei Deliyska deutlich zu wenig Wucht besitzt. Andererseits liegt der Reiz dieser CD ja gerade nicht darin, diese Zyklen (erst recht die ganz bekannten von Chopin und Debussy) wie gewohnt zu hören, sondern sie neu zu kontextualisieren und womöglich in einem etwas anderen Licht zu betrachten. Ebendies erfüllt Deliyskas Album in hervorragender Weise.

[Holger Sambale, Mai 2024]