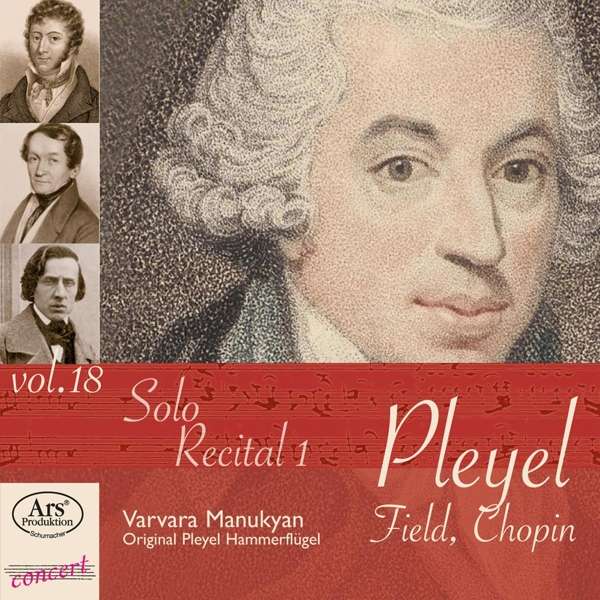

Heute spreche ich mit der Pianistin Varvara Manukyan, die gerade ihre

Solo-CD mit Klavierwerken von Ignaz Pleyel, John Field, Camille Pleyel und

Frédèric Chopin herausgegeben hat.

[Rezension zur CD]

Dies war ja Ihre erste CD-Publikation, oder?

Ja und nein. Dazu muss ich

vielleicht zuerst einmal erzählen, wie ich zur internationalen Ignaz-Pleyel-Gesellschaft

(IPG) kam. Den Anstoß gab die Geigerin Cornelia Löscher, mit der ich zusammen

im Duo und Trio spiele. Seit über 10 Jahren pflegt sie die Verbindung zur

Pleyel-Gesellschaft und hat bereits als Studentin viele Werke von Ignaz Pleyel

aufgeführt. Vor circa fünf Jahren wurde sie vom Präsidenten der

Pleyel-Gesellschaft, Prof. Dr. Adolf Ehrentraud, gefragt, ob sie nicht eine

Hammerklavierspielerin kenne, mit der zusammen sie alle 48 Klaviertrios von

Ignaz Pleyel einspielen könne. Durch unsere lange Zusammenarbeit hat sie mich

empfohlen und so kam es, dass ich nach Ruppersthal zum Pleyel Zentrum gefahren

bin und den Komponisten sowie sein Umfeld für mich entdeckt habe – und auch

seine Flügel! In Arne Kirchner fanden wir noch einen wundervollen Cellisten,

der neben modernen auch auf alten Instrumenten spielt, und so ist das IPG

Pleyel Klaviertrio entstanden. Mit diesem Trio haben wir bereits drei CDs mit

je drei Trios aufgenommen, von denen bislang eine publiziert wurde [Ars 38 203;

EAN: 4260052382035].

Die CD

„Piano Recital“ ist meine erste Solo-CD, auf der ich neben einer Klaviersonate

von Ignaz Pleyel auch die romantischen Nocturnes von Field, Chopin und von

Camille Pleyel, dem Sohn von Ignaz, aufgenommen habe. Für die Trio-CD habe ich

einen Hammerflügel vom Vater aus dem Jahr 1830 verwendet, der im Geburtshaus

Pleyels steht; auf der Solo-CD hören Sie Klänge eines Camille-Pleyel-Instruments,

das 1838 gebaut wurde. Die Instrumente sind wirklich sehr unterschiedlich, was

auch die CDs voneinander abhebt – zusätzlich zur Besetzung.

Wie kamen Sie nun dazu, für die Solo-CD

einen vergleichsweise jungen Flügel zu spielen? Die meisten der Stücke

entstanden ja bereits vor 1838 und in der damaligen Zeit entwickelten sich die

Klaviere derartig schnell, dass wenige Jahre große klangliche Differenzen geben

konnten.

Wir hatten

einerseits natürlich nicht die größte Auswahl, was das Instrument betrifft.

Dieses Klavier steht im Pleyel Kulturzentrum in einem extra für Aufnahmen eingerichteten

Saal. Ein anderes historisches Hammerklavier in den Saal zu transportieren,

fand ich unnötig, weil mir dieses Instrument für diese Werke sehr passend

erschien. Die romantischen Stücke von Field, Chopin und Camille Pleyel

funktionieren auf solch einem Klavier vielleicht sogar noch besser, als auf

einem etwas früheren Instrument – obgleich, klar, die Stücke vor dem Instrument

entstanden. Camille Pleyel stand ja in enger Verbindung mit Chopin, der genau

solche Instrumente verwendete und auf ihnen spielte und komponierte.

Entsprechend wunderbar ist es, die Stücke auf genau solch einem Instrument

aufzunehmen. Gleiches gilt natürlich auch für Camille Pleyel selbst, der selbst

komponierte und nicht nur Klaviere baute. Von John Field wissen wir nicht,

welche Flügel er verwendete – aber vielleicht hat er seine Nocturnes und andere

spätere Werke ebenfalls auf Instrumenten von Camille oder sogar von Ignaz

gespielt. Die Flügel entsprechen gewissermaßen der Zeit der aufkeimenden

Romantik und so schmeicheln sie auch den Werken dieser Zeit.

Den ersten Programmpunkt des Solorezitals

bildet eine Klaviersonate von Ignaz Pleyel, die erstmalig eingespielt wurde.

Wie kamen Sie auf genau diese Sonate? Welchen Stellenwert nimmt allgemein die

Klaviermusik im Schaffen Pleyels ein? Als Komponist kennt man ihn schließlich,

wenn überhaupt, hauptsächlich für seine Streichquartette und Klaviertrios.

Und selbst

im Bezug auf Quartette und Trios ist der Name heute meist unbekannt, nur wenige

wissen um seine Streichermusik und noch weniger um seine Klaviermusik. Im Laufe

meiner langjährigen Kooperation mit der Ignaz-Pleyel-Gesellschaft kam ich dazu,

auch viele seiner Solowerke zu entdecken und zu spielen. In einem Jahr habe ich

mich vor allem seinen Sonaten verschrieben; und diese Sonate wurde schnell zu

meiner Lieblingssonate, weshalb ich sie für diese CD ausgewählt habe. Pleyel

Vater musste einfach auf die CD, wenngleich er vielleicht programmatisch nicht

unbedingt passt, da er im Gegensatz zu den anderen Komponisten kein Romantiker

war – aber ohne ihn wäre all das, was nachfolgt, unmöglich. Er hält all das

andere zusammen, von den Komponisten der CD über die Klavierfabrik bis hin zur

IPG und dem Pleyelsaal. So entsteht eine ruhende Wahrnehmung des

gesamten Programms.

Bei der Sonate fällt die Struktur auf, es gibt einen ziemlich langen

Kopfsatz, auf den zwei recht kurze Sätze folgen.

Allgemein unterscheiden sich die

Klaviersonaten Pleyels deutlich, bei dieser fällt natürlich das kurze Finale

auf; typisch allerdings sind knappe Mittelsätze. Diese zweiten Sätze bestechen

durch ihre Sanglichkeit: Man sagt, Pleyel singe in seinen Instrumentalwerken

und es ist wirklich wahr, daran erkennt man ihn. Während seines

Italienaufenthalts, wo er bei Wanhal studierte, hörte er sicherlich zahlreiche

Opern, was sich dann in der Musik niederschlug. Über die dritten Sätze lässt

sich wenig Allgemeines aussagen, oft zeichnen sie sich aus durch eine

spielerische, tänzerische und lustige Art. Wie zu der Zeit oft üblich, liegt

das Hauptaugenmerk der Sonaten auf dem Kopfsatz.

Mozart sagte einmal, man erkenne viel Haydn in der Musik Pleyels, und

schrieb das in einem Brief an seinen Vater nieder.

Richtig, Mozart schrieb, man

würde den Meister (Haydn) gleich herauskennen. In dem Brief erwähnte Mozart sogar,

dass Pleyel Haydn einmal ersetzen, als sein Nachfolger wirksam werden könne.

Das ist schon eine große Vorhersage.

Würden Sie Mozart zustimmen?

Auf jeden Fall kann ich nichts

dagegen sagen; tatsächlich kam es jedoch anders und Pleyel wurde nicht Haydns Nachfolger.

Was sich letztlich nicht gerade positiv auf seine Nachwirkung

ausgewirkt hat. Während bei Haydn die Frühwerke vergleichsweise nur selten zu

hören sind, wie beispielsweise die ersten Klaviersonaten, wurden und werden die

späten Werke damals wie heute regelmäßig aufgeführt. Pleyel hätte einen guten

Anknüpfungspunkt bekommen.

Genau, aber so wissen wir nun

wenig über seine Rolle und können diese auch gar nicht nachvollziehen. Er

schrieb so viele Werke, von Oper, Marionettenoper bis Kammer- und Klaviermusik

– was wir alles nicht kennen, der Name ist den meisten nicht einmal ein

Begriff.

Wie konnte das eigentlich passieren, dass Pleyel so schnell aus dem

Gedächtnis der Öffentlichkeit verschwand?

Ende des 18. und Anfang des 19.

Jahrhunderts zählte er zu den meistgespielten Komponisten Europas. Doch die

Geschichte spielte gegen ihn: Er wohnte damals nicht in Österreich, sondern in

Straßburg, wo er die Französische Revolution miterlebte. Viele der Komponisten,

sogar der Autor der Marseillaise, wurden verhaftet – was Pleyel mehr oder

weniger dazu zwang, eine Revolutionskantate zu schreiben. Später war sein Name

einfach nicht mehr präsent, er findet sich nicht einmal in österreichischen

Schulbüchern und Komponistenverzeichnissen – das könnte teils an den

politischen Umständen liegen, teils aber einfach am Zufall.

Pleyel teilt damit das Schicksal zahlloser großartiger Komponisten, die aus

teils uneinsichtigen Gründen von der Bildoberfläche verschwanden. Umso

wichtiger finde ich es, sie heute wiederzuentdecken. Die Werke sollen von der

Öffentlichkeit gehört und auch gespielt werden. Das verändert die „Hierarchie“

der Komponisten, wie sie heute in den Köpfen der Hörer herumspukt.

Pleyel wirkte nicht zuletzt als Noteneditor, er verlegte zahlreiche

Werke von Haydn, Clementi und Beethoven, hatte für manche Opera gar das

alleinige Publikationsrecht.

Es gibt wohl kaum eine so

vielseitige Figur in Europa wie Pleyel, der Komponist war, Klavierbauer,

Noteneditor und auch Gründer vom Pleyelsaal, wo zahlreiche heute große Namen

wie Chopin debütierten. Das zeigt uns seine Persönlichkeit in einer ganz

anderen Rolle.

Wer gehörte denn zum Umkreis von Ignaz Pleyel? Mit welchen Komponisten

der Zeit stand er in Kontakt?

Pleyel kannte viele Größen der

Zeit, durch seine vielseitige Beschäftigung konnte man sich seinem Einfluss

kaum entziehen. Selbst Beethoven zählte zum Umkreis, wenngleich es keinen

regelmäßigen Austausch gab. 1807 schrieb Beethoven dem Sohn, wobei er sich

erkundigte, wie es dem Vater und ihm ginge, und er freue sich darauf, die

beiden wiederzusehen. Das sagt viel aus über die Beziehung, da Beethoven

bekannterweise nicht zu den einfachsten Menschen gehörte – solch einen Brief

hätte er nicht ohne Grund geschrieben.

Spielte Beethoven auch auf einem Pleyel-Flügel?

Das lässt sich schwer sagen. Aber

zumindest kannte er sie und schrieb auch, dass er sie sehr schätze.

Wenn wir auf der CD weitergehen, blicken wir nun auf das Umfeld von

Ignaz Pleyels Sohn, Camille.

Genau, wir beginnen mit dem Kopf

des Ganzen, mit dem Vater und Gründer, dem ‚Möglichmacher‘ all des Folgenden.

Dann gehen wir weiter zur Romantik, der auch Camille Pleyel angehörte. Hier

beginnen wir mit vier Nocturnes von John Field, der dieses Genre ins Leben

gerufen hat. Dann widmen wir uns Camille Pleyel, welcher sich in seiner zu

hörenden Nocturne „á la Field“ den Ursprüngen verschrieben hat, und später

Chopins drei Nocturnes als Apotheose der Gattung. Die drei Nocturnes op. 9

stehen in Verbindung mit Pleyel, da sie Marie Moke Pleyel gewidmet sind, der

Frau von Camille. Das macht die Dramaturgie der CD aus.

Fangen wir mit John Field an: In welcher Beziehung stand er zur Pleyel

Familie? Kannten sie sich persönlich und hat er vielleicht sogar dort seine Klaviere

gekauft?

Ich persönlich weiß es nicht. Er gab

zwar zahllose Konzerte in ganz Europa, wohnte allerdings die meiste Zeit in

Moskau. Field lebte zur gleichen Zeit wie Ignaz Pleyel und die

Pleyel-Hammerklaviere fanden international großen Zuspruch, weshalb ich mir

eine persönliche Begegnung durchaus vorstellen kann.

Für mich musste Fiel auf die CD,

auch ohne Wissen um solch ein Treffen: denn Nocturnes ohne die Grundlagen

dieser Gattung zu spielen, fände ich schade.

In der Aufnahme fiel mir auf, dass Sie in den Field-Nocturnes viel

improvisiert haben; zumindest in der rechten Hand, während der Bass unverändert

weiterläuft; bei Camille Pleyel nicht.

Bei Pleyel sehe ich keine

Stellen, wo ich wirklich improvisieren würde, die Musik ist sehr selbstständig.

Bei Field, vor allem in der ersten Nocturne, öffnet sich ein ganz anderes Bild:

Hier laufen links die Triolen weiter und rechts stehen teils ganz lange Noten.

Da fragt man sich, was das bedeuten soll. Ein historisches Klavier besitzt

keine so kräftige Diskant-Lage, um den Ton ausreichend lange klingen zu lassen.

Die Note der Melodie geht unter und man hört nur die Triolen der Unterstimme –

das funktioniert musikalisch nicht. So bin ich überzeugt, dass hier wie auch in

der früheren Musik (beispielsweise im Barock) improvisiert wurde. Entsprechend

versuche ich, an diesen Stellen Neues einzufügen, und gleiches dort, wo es eben

stilistisch passt. Wenn man dies geschmackvoll macht, erhält das Stück eine

ganz neue Dimension. Das gibt ihnen auch etwas Fantasievolles, da sich in den

Stücken auch viel wiederholt, was so umgangen werden kann. Ich glaube, dass die

Nocturnes auch so gedacht waren; Field gibt uns diese Möglichkeiten, wir müssen

sie nur sehen und umsetzen.

Improvisieren Sie jedes Mal spontan aus dem Moment heraus oder richten

Sie sich an feste Vorlagen, die Sie komponiert, beziehungsweise vorbereitet,

haben?

Ich habe die einzelnen Läufe und

Ornamente aufgeschrieben und auswendig gelernt. Teils laufen die

Ausschmückungen über lange Strecken und sie müssen auch zur Harmonik passen,

und das bei all der Chromatik! Wenn es bei Bach oder seinen Söhnen kurze

Kadenzen gibt, die vielleicht zwei Takte lang sind: dort kann man jedes Mal

etwas Neues improvisieren, bei solch großem Format wie hier ist das allerdings

kaum möglich. Ich bin hier nach langem Nachdenken und Reflektieren auf eine

Variante gekommen, die ich nun in Konzerten und auch auf der Aufnahme spiele.

Mittlerweile ist dies obligato für

mich. Andere haben natürlich andere Ausschmückungen und ich freue mich immer,

im Konzert zu erleben, was andere aus dieser Nocturne machen mit ihren im

besten Sinne ganz eigenen Versionen – wie ein Fingerabdruck.

Die Werke von Camille Pleyel gehören der Romantik an. Hat er in dieser

Stil-Atmosphäre begonnen oder sich langsam dorthin entwickelt?

Nein, er begann direkt in der

Romantik und setzte sich deutlich vom Vater ab. Als er anfing, zu komponieren,

blühte der Stil bereits voll auf. Bei Camille entdeckt man sogleich einen ganz

persönlichen Stil, der zwar erkennbar zu seiner Zeit gehört, sich aber doch

gänzlich von anderen Komponisten der Zeit unterscheidet.

Die Nocturne Camille Pleyels betitelt er selbst als „Stilkopie“ nach

Field. Schlägt sich dies auch in der Musik nieder?

Tatsächlich lässt sich dieses

Werk in keiner Hinsicht als Stilkopie von Field bezeichnen, es steht ganz in

Camille Pleyels Personalstil. Ich sehe dieses „á la Field“ eher als Hommage an

den Erfinder der Gattung. Harmonisch heben sich die Komponisten deutlich

voneinander ab, was man hört, wenn man die beiden direkt gegenüberstellt, wie

ich es auf der CD gemacht habe. Das Empfindsame, das Süßliche der Intonation

von Field zum Beispiel, das findet sich nicht bei Pleyel. Auch ist Pleyels

Nocturne wesentlich kürzer als die Beiträge von Field.

Über Chopin und seine drei Nocturnes Opus 9 müssen wohl nicht viele

Worte verloren werden, über diese wurde von anderen bereits ausreichend

geschrieben. Oder wollen Sie noch etwas hinzufügen?

Es gibt wirklich nicht viel. Was

aber vielleicht gesagt werden muss, ist, dass diese Werke auf einem

historischen Instrument ganz anders klingen als auf einem modernen. Viele

Zuschauer, die diese Werke gut kennen und sie oftmals auf modernen Instrumenten

gehört haben, sind total überrascht von der Wirkung, die sie auf dem

historischen Flügel erhalten. Allgemein klingen sie etwas nachdenklicher – sie

sollten auch ein bisschen langsamer gespielt werden – und erhalten eine

sensiblere und melancholischere Note; wie sie Werke von Chopin eigentlich immer

haben sollten, was allerdings moderne Flügel uns nicht erlauben, da sie

schneller und stärker sind. Dadurch ergibt sich das Problem der heutigen

Wahrnehmung auf die Romantik und das Virtuosentum. All die Passagen mit den

vielen kleingeschriebenen Noten, die heute in irrem Tempo heruntergespielt

werden, tragen eigentlich so viel Gesang und Feingefühl, sie umarmen den

gesamten tonalen Rahmen. All das kann bei schnellem Tempo unmöglich realisiert

werden. Das alte Instrument erlaubt mir, so etwas aus der Musik herauszuholen.

Was kann sonst noch gesagt

werden? Vielleicht, dass die Widmungsträgerin Marie Moke-Pleyel früher die

Verlobte von Hector Berlioz war. Sie hat ihn dann aber verlassen und Camille

Pleyel geheiratet. Chopin kannte sie sehr gut und widmete die Nocturnes nicht

umsonst ihr: Sie gehörte zu den wirklich bekannten Pianistinnen der damaligen

Zeit.

Wie kamen Sie eigentlich dazu, sich auf historische Instrumente zu

spezialisieren?

Wie so vieles war dies vielleicht

Zufall, vielleicht aber auch nicht. Irgendwie kam ich damals im

Tschaikowski-Konservatorium in Moskau in die Abteilung für historische

Aufführungspraxis, die Alexei Lubimov erst kurz zuvor eröffnet hat; dort wirkte

nicht nur er, sondern auch seine wunderbare Kollegin, Olga Martinova, die

mittlerweile zur Professorin berufen wurde. Ich gehörte damals zu den ersten

Studentinnen dieser Abteilung und begann, mich mit historischer

Aufführungspraxis auseinanderzusetzen. Später habe ich dann verschiedene

Meisterkurse besucht und kam schließlich hier nach München, wo ich bei der

Cembalistin und Hammerklavierspielerin Christine Schornsheim studierte. Sie gab

meinem Spiel noch einmal neuen Schliff. Ich bin sehr dankbar dafür, so tollen

Lehrern und Musikern auf meinem Weg begegnet zu sein.

Die historische Aufführungspraxis

bietet uns einige Schwierigkeiten, so muss ich immer wieder die alten

Instrumente ausfindig machen und zu Konzerten oder Aufnahmen transportieren.

Andererseits ist das aber auch meine große Leidenschaft und ich werde meinen

Weg weiter gehen.

Oft steht die historische Aufführungspraxis massiv in der Kritik.

Konzerte wie Aufnahmen gleichermaßen klingen rein erdacht und nicht mehr

erlebt, wie Museumsstücke, die auf theoretischen Quellen basieren, ohne den

Bezug zum echten Leben zu haben. Sie haben einen anderen Zugang zur Musik und

ich merke beim Hören Ihrer CD, dass Sie in gelebten Kontakt mit den Noten

treten, sie aktualisieren statt bloß dar- oder gar auszustellen.

Ich bin selbst oft sehr

enttäuscht von Konzerten, in welchen die Musiker sich historisch informierten.

Oft werden die Instrumente missverstanden und die Musiker holen nicht das aus

ihnen hervor, was in ihnen steckt. Nicht umsonst haben wir die Vorurteile, alte

Instrumente und besonders das Cembalo seien langweilig oder klingen wie eine

Nähmaschine, mechanisch und ohne Dynamik. Nichts davon stimmt, sofern man das

Instrument gut spielt. Wie bereits erwähnt, bin ich gerade hier meinen Lehrern

dankbar, dass Sie mir die technischen wie musikalischen Geheimnisse gezeigt

haben, die den Unterschied machen: denn man kann diese Musik auch auf andere

Weise spielen, als man sie gewohnt ist. Selbstverständlich hat eine gewisse

Epoche ihre Techniken, die man erlernt, doch innerhalb dieses Rahmens gibt es

noch immer unendlich viele Möglichkeiten, sie stimmig einzusetzen und lebendig

auf die Musik zu übertragen. Wir sollten nicht vergessen: Als Musiker sind wir

Vermittler, und wenn wir diese Rolle gut umsetzen, dann leben auch die

historischen Instrumente und ihre Techniken weiter und verlieren nichts an

ihrer Aussagekraft. Wenn wir die Rolle missverstehen, erklärt es sich von

selbst, dass das Publikum die modernen Instrumente bevorzugt – und das, obwohl

die Musik gar nicht für sie geschrieben wurde. Hätte Chopin einen Steinway

gehabt, klänge seine Musik vermutlich vollkommen anders.

Was halten Sie denn von Aufnahmen auf modernen Flügeln?

Ich beschäftige mich jetzt nicht

intensiv damit, aber erkenne trotzdem sofort, ob sich ein Pianist Gedanken

gemacht hat, für welche Instrumente die Musik geschrieben wurde oder nicht. Er

muss ja nicht gleich Cembalo oder Hammerklavier spielen, aber dennoch bemerkt

man, ob er zumindest ein bisschen Ahnung über sie besitzt – und das ist

wahrscheinlich entscheidender.

Walter Gieseking schrieb einmal, man solle Bach auf modernen Klavieren

spielen, aber immer das Cembalo als Idee im Kopf haben.

Das Cembalo ist dynamisch und im

Bezug auf gewisse Spielweisen eingeschränkt, doch Bachs Musik ist zu einem guten

Teil dafür konzipiert. Insofern sollte der heutige Pianist sich bewusst sein,

welche Möglichkeiten ein Cembalo hat und welche nicht – es müssen Kompromisse

eingegangen werden. Der Musiker muss etwas erzeugen, dass sich mit der Ästhetik

des Cembalos vereinbaren lässt und nicht selbst kreieren. Dann nämlich wäre es

ein Arrangement.

Wir hatten ja bereits gesagt, dass sich zu der Zeit von Pleyel die

Klaviere schnell entwickelten. Was für Unterschiede gibt es denn zwischen den

Instrumenten von 1830 und 1838, die Sie gespielt haben?

Das Instrument des Vaters besitzt

gerade im Diskant etwas Silbriges, allgemein herrscht ein Glanz vor, das

Instrument wirkt leichter. Beim Sohn fehlt diese Brillanz, dafür überragt das

Klavier durch eine sanfte Gedämpftheit; während beim Vater die obere Lage

überwiegt, lässt sich beim Sohn besser mischen, die Mittellage scheint recht

neutral und die Tiefe brummt sonor herauf. Man muss diese Instrumente einmal

gehört haben, um sich der enormen Unterschiede bewusst zu werden, die

letztendlich Ausschlag geben für die Ästhetik der Epoche.

Die großen Konkurrenten von Pleyel war die Klaviermanufaktur Sébastien

Érard. Wo liegen denn die Unterschiede zwischen beiden?

Darüber wurde bereits viel

geschrieben, Rubinstein vermerkte beispielsweise einiges darüber in seiner

Autobiographie „Mein glückliches Leben“. Aus meiner Sicht kann ich sagen, dass

Érard-Flügel wesentlich schwerer sind, Anschlag wie Klang. Die Tasten sehen

ganz anders aus und es entsteht ein „gepuffter“ Klang, er besitzt nicht diese

Brillanz der Pleyel-Klaviere. Diese Brillanz inspirierte auch Chopin, der

sagte, seine Werke könne man nur auf einem Pleyel-Flügel aufführen. Die Seele

seiner Kunst liege eben bei einem Klavier von Pleyel.

Nun sollten wir noch auf einen ganz wichtigen Punkt aufmerksam machen,

und zwar, wie diese CD-Produktion und mit ihr viele anderen um Ignaz Pleyel

ermöglicht werden.

Dieses Projekt und viele weitere

konnten durch die internationale Ignaz-Pleyel-Gesellschaft realisiert werden,

die bereits seit 25 Jahren existiert. Geleitet wird die Gesellschaft durch

Prof. Dr. Adolf Ehrentraud, der nicht nur CD-Produktionen finanziert und

ermöglicht, sondern auch das Museum leitet, dort Führungen macht und Konzerte

veranstaltet. Als Gründervater macht er diese wundervolle Arbeit seit der

ersten Sekunde der IPG an.

Es begann mit einem Museum, das

mittlerweile wirklich schön eingerichtet wurde inklusive Marionetten aus einer

Puppen-Oper, die oben aufgehängt wurden, und vielen Gemälden aus der Zeit. Es

gibt einen herrlichen Pleyel-Flügel aus einem Opus, von dem nur noch sieben

Exemplare enthalten sind. Ein Pianino steht dort ebenso wie Pleyel-Harfen, die

mittlerweile kaum noch jemand spielen kann. Ich kann nur jedem empfehlen, der

in Niederösterreich Nähe Wien ist, das Museum einmal zu besuchen! Seit drei

Jahren entsteht in der Nähe ein Pleyel-Kulturzentrum mit einem Konzertsaal, der

eine ausgesprochen gute Akustik hat. Dort werden auch die Aufnahmen gemacht, in

diesem Saal mit etwa 150 Plätzen, wo auch das Instrument vom Sohn steht.

Professor Ehrentraud hat vieles davon selbst gespendet und auch das Land

Niederösterreich hat geholfen, all das zu errichten. Jetzt im April haben wir

noch ein Benefizkonzert gespielt, damit sich das Kulturzentrum auch weiterhin

entwickeln kann. Aktuell wird an einem Anbau gearbeitet, aber die Konzerte

laufen natürlich weiter; Termine findet man alle auf der Homepage https://www.pleyel.at. Selbst werde ich im

Juni und Juli dort wieder spielen, mindestens drei Mal im Jahr trete ich im

Kulturzentrum auf und freue mich auf weitere Zusammenarbeit mit der IPG.