Zum zweiten Mal hintereinander spielten die Münchner Philharmoniker unter ihrem slowakischen Gastdirigenten Juraj Valčuha am Freitag, den 05. Februar 2016, ein Programm mit böhmischer Musik: die Tondichtung „Vodnik“ („Der Wassermann“) Op. 107 von Antonín Dvořák (1841 – 1904), das Doppelkonzert für zwei Streichorchester, Klavier und Pauken H 271 von Bohuslav Martinů (1890 – 1959) und die „Sinfonietta“ von Leoš Janáček (1854 – 1928).

Wie man dem in jeden Programmpunkt sehr sorgsam einführenden Programmheft entnehmen konnte, war es stets ein Anliegen der Münchner Philharmoniker und ihres Vorgängerorchesters seit 1893, sich als Botschafter tschechischer (bzw. tschechoslowakischer) und polnischer Musik zu erweisen. Dank Juraj Valčuha, der seit der Saison 2005/06 die Philharmoniker immer wieder dirigiert, kamen während der drei Tage vom 4. bis zum 6. Februar jeden Abend in der Philharmonie des Gasteigs wieder einmal tschechische Werke zum Erklingen.

Klug konzipiert war das Programm, das neben zwei der meistgespielten böhmischen Komponisten – Dvořák und Janáček – mit Martinů einen zwar auch als modernen Klassiker anerkannten, aber in München eher weniger zu hörenden Landsmann präsentierte. Es hatte allerdings am Abend des 5. Februar den Anschein, als ob die Darbietung der zwei erstgenannten Komponisten auch ein gewisses Verbleiben in Routine mit sich brachte, was vor allem die Sinfonietta von 1926, eines der fesselndsten Werke Janáčeks, betraf. Immerhin gehörte der eröffnende Satz „Fanfaren“ sowie der Schluss von „Das Rathaus“ mit den darin enthaltenen zwölf Trompeten zu den aufregendsten Momenten dieses Abends. Hinsichtlich des zweiten Satzes, der „Burg“, sind vor allem die Streicher und die Holzbläser positiv zu erwähnen, sowie Valčuha, der kein allzu rasches Tempo nehmen ließ. Allerdings hätten einige Gruppen kultivierter agieren können, so zum Beispiel die Posaunen, deren gestopfte, für diesen Satz charakteristische Achtel mehr Akzentuierung vertrügen. In seinem Textbeitrag zur Sinfonietta schreibt Tobias Niederschlag, es zeichne das Werk aus, auf spätromantische Mischklänge zu verzichten und eher auf klar abgetrennte Instrumentengruppen zu setzen. Derart orientierten sich denn auch die Philharmoniker und Valčuha, ohne jedoch zu kantig zu klingen, die Wechsel zwischen den Gruppen kamen stets sehr fließend. Was das „Königin-Kloster“ angeht, so waren die Themen und deren Wechsel durch die Instrumente zwar sehr plastisch vorgetragen, wobei eine etwas innigere Atmosphäre, die gerade dieses lyrische Herzstück der Sinfonietta ausmacht, nicht geschadet hätte. Das gilt auch für den vierten Satz, die „Straße“. Dieses Scherzo wurde, wie die übrige Sinfonietta auch, mit Ernst und Sicherheit in der Phrasenbildung und Formkontur vorgetragen, allerdings fehlte etwas vom suggestiven Bild der „Straße und was in ihr wimmelte“ (wie Niederschlag den Komponisten zitiert). Und das ist nicht unerheblich, wenn man bedenkt, dass dieses letzte Werk für Janáček ein sehr persönliches war. Spannend wurde es dann, wie schon angemerkt, im Schlusssatz, der sich immer weiter steigert und wo die Philharmoniker bereits vor der Kulmination in die Fanfaren zu ihren besten Momenten an dem Abend fanden.

So erhielt die Sinfonietta insgesamt eine beachtenswerte Wiedergabe, die ihre Schwächen in der mangelnden musikalischen Tiefe und ihre Stärke in der formal klaren Gestaltung sowie in der Kompaktheit der Instrumentengruppen hatte. Anders verhielt es sich bei Dvořáks 1896 komponiertem Vodnik. Diese für eine symphonische Dichtung schon recht lange Komposition wurde von Marcus Imbsweiler eingehend erörtert, vor allem bezüglich der einzelnen musikalischen Motive, deren Zuordnung zu den Figuren in der Schauergeschichte Karel Jaromír Erbens und deren seelischer Darstellung in der Musik. Die entsprechenden Figuren kamen auch deutlich zum Vorschein, vor allem das Motiv des Wassermanns war von gewichtiger Bedeutung, wogegen die Thematik der Mutter in den hohen Streichern eher farblos klang. Was in der ersten Hälfte des Werkes etwas auf der Strecke blieb, war der formale Zusammenhalt zwischen den einzelnen Episoden dieser Symphonischen Dichtung, die an sich einer Rondoform orientiert. Einige Instrumentengruppen hatten auch ihre Schwierigkeiten mit der Klangbalance. In diesem Fall waren es – und das ist kein billiges Stereotyp dieser häufig unterschätzten Gruppe – die Bratschen, die, nimmt man den eigenen Anspruch des Orchesters an sein Niveau ernst, einen runderen Gesamtklang hätten bringen können (die Akustik des Gasteig trug keine Schuld daran). Von überzeugender Dramatik waren die wohldosierten Tutti-Ausbrüche, wobei gerade die an diesem Abend seltenen Einsätze des Schlagwerks hervorstachen. Ab der zweiten Hälfte wurde die Klimax spürbar, welche die Verdichtung der Themen und die allgemeine Steigerung mit sich brachte (woran auch der seltene Einsatz einer zweiten Basstuba Anteil hat). Auch gelang es Valčuha von hier ab besser, die Gestaltung einzelner Abschnitte sorgfältiger darzustellen. Sei es der leise, aber hier bedeutsame Schlag des Tamtams, der wohl den Mord am Kind symbolisiert, oder der resignierte Schluss der Dichtung, den wenige tiefe Instrumente inklusive Posaunen pointiert, aber nicht zu lange wiedergaben.

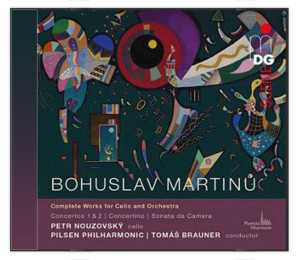

Oftmals neigen selbst große Symphonieorchester dazu, weniger bekannte Werke unterprobt und unausgereift zur Aufführung zu bringen. Glücklicherweise kam ein solcher Eindruck beim Mittelwerk, dem 1938 komponierten Doppelkonzert für zwei Streichorchester, Klavier und Pauken H 271 von Bohuslav Martinů, nicht auf. Martinů, der am 8. Dezember 1890 in Polička in Böhmen geboren wurde, hatte das Schicksal eines Nomaden: Er musste, bedingt durch die beiden Weltkriege, von seiner Heimat nach Paris, in die USA und von dort, obwohl keineswegs kommunistisch, aufgrund der Repressionen der Mc-Carthy-Ära nach Basel übersiedeln, wo er am 28. August 1959 starb. Als dementsprechend kosmopolitisch, frei und humanistisch ist sein Schaffen zu verstehen, so beschreibt es Wolfgang Stähr im Programmheft. Mit dem rein äußerlich klassizistischen Doppelkonzert ist zumindest ein Glanzstück entstanden, das an diesem Abend bei den Münchner Philharmonikern eine Sternstunde erlebte (was auch die notwendige, aber lange Umbauzeit nach dem Vodnik kompensierte). Obgleich der erste Satz Poco allegro mit seinen tendenziell freitonalen Themen noch recht sperrig klang, konnte man schon das Potential ahnen, das in diesem Werk steckt, das die Streicher mit dem Pauker und dem Pianisten überzeugend vortrugen. Emotional packend gelang der zweite Satz Poco allegro, welchen der Komponist „Den Märtyrern von Lidice“ widmete, wo es zu einem Massaker durch die NS-Wehrmacht gekommen war. Hierbei erhält der Pianist zwar Gelegenheit, als dritte Instanz zwischen den beiden Streichorchestern hervorzutreten. Doch verhielt er sich ganz und gar unpianistisch im eigentlichen Sinne, was man als kluge Zurückhaltung zugunsten der Musik verstehen kann. Der Höhepunkt kam dann mit dem Finale, Allegro. Hier zieht Martinů alle satztechnischen und kontrapunktischen Register seines Könnens und formt einen komplexen Satz mit hohen Ansprüchen, der formal sehr geschlossen wirkt, und den die Philharmoniker unter dem einfühlsamen Dirigat Valčuhas voller Hingabe musizierten. Wenn es etwas zu kritisieren gibt, dann vielleicht, dass die Musiker gelegentlich das konzertante Konzept klarer betonen hätten können, indem sie die Trennung zwischen den beiden Streichorchestern mehr akzentuierten. Dies fiel jedoch nicht sehr ins Gewicht bei dem Niveau, das die Streicher (inklusive Bratschen) in diesem Binnenstück des Abends erreichten, was uns, was sicher ausbaufähig ist, auf weitere Aufführungen im Sinne musikalischer Völkerverständigung nicht nur zwischen Tschechien und Deutschland hoffen lässt.

[Peter Fröhlich, Februar 2016]