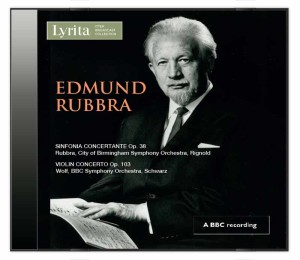

Label: Lyrita; Vertrieb: Naxos; EAN: 5020926113429 / Art.-Nr.: REAM1134

Edmund Rubbra ist einer jener britischen Komponisten, die so gar nicht in das Klischee vom pastoralen Spätromantiker passen wollen, das man den britischen Musikgrößen der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts (Britten ausgenommen) stets gern und stets unreflektiert ans Revers heftet.

Rubbra ist ein Komponist, der weder im Fahrwasser Elgars Großbritanniens Glanz und Gloria verbreiten wollte, noch im Umkreis der Volksliedsammler unterwegs war, noch im Umfeld der Neuerer um Britten oder Tippett zu suchen ist. Rubbra ist im Wesentlichen Rubbra. Und das hat es ihm schon zu Lebzeiten nicht unbedingt leicht gemacht. Seine zuweilen schrullige, mit Versatzstücken aus fernöstlicher Musik ebenso wie mit einem chromatischen Blick zurück über die Schulter der Musikgeschichte angereicherte Musik lebt von einem der außergewöhnlichsten Personalstile in der Musik des 20. Jahrhunderts.

Ein ganz eigener Querkopf schreitet auch in der „Sinfonie Concertante“ Op. 38 selbstbewusst und etwas rumpelig durch das Orchester. Es ist der Komponist selbst, der hier als Solist am Klavier seine eigene Komposition mit dem City of Birmingham Symphony Orchestra unter Leitung Hugo Rignolds vorträgt. Es ist, man ahnt es, ein Stück mit vielen Gesichtern: Antik wirkende Satzbezeichnungen wie „Fantasia“ und „Saltarella“ beinhalten Musik, die wirkt, als hätte sich der kompositorischer Geist Rubbras in einem einzigen Rausch über das Notenpapier ergossen: Sich stetig abwechselnde Ideen, Versatzstücke fast, kaum etwas wird motivisch fortgeführt, entwickelt, vieles wirkt wie akustisch in den Raum gestellt, sehr plakativ. Wüsste man nicht, dass diese Musik von einem Engländer geschrieben wurde, hätte man sie auch problemlos als Musik eines indischen Kolonialkomponisten akzeptiert.

Die „Sinfonia Concertante“ ist eine alte Gattung, war sehr beliebt bei den Komponisten der Mannheimer Schule und Frankreichs des 18. Jahrhunderts, Mozart griff die Gattung auf, bis sie im 20. Jahrhundert – kurios genug – ausgerechnet in Großbritannien viele Anhänger fand, darunter neben William Walton, der vielleicht das bekannteste moderne Beispiel für die Gattung lieferte, eben auch Edmund Rubbra. Er verstand die Gattung weniger als Konzert (wie es viele seiner Kollegen ziemlich unverhohlen taten), sondern stärker im Sinfonie-Sinne, bei der das solistische Klavier gleichzeitig auch Ensemblefunktionen innehat. Sehr originell, sehr eigen, sehr ungewöhnlich… Rubbra eben.

Es folgen die „Prelude and Fugue on a theme of Cyril Scott“ Op. 69 sowie eine Eigenkomposition Cyril Scotts, die Edward Rubbra als Pianist solo vorträgt. Cyril Scott war Rubbras großes Idol und sein Privatlehrer, nachdem der 17-jährige Rubbra ein Konzert mit Musik Scotts organisiert hatte und dadurch dem Meister positiv aufgefallen war. Bemerkenswert ist, wie viel Seele, welche Innigkeit Rubbra als Interpret in seinen Scott-Vortrag legt. Er wirkt hier als Pianist wie ausgewechselt. Keine Spur mehr vom rumpelig-hemdsärmeligen Stil, den Rubbra bei der Interpretation seiner eigenen Kompositionen pflegt. Hier ist plötzlich ein Pianist, der um Kantabilität, feinste dynamische Abstufungen, Empfindungstiefe bemüht ist. Das Cyril Scott-Stück „Consolation“ ist freilich auch ein sehr dankbares Objekt, um diese Vortrags-Charakteristika ausgiebig zu demonstrieren.

Nachdem wir bis hierhin Rubbra selbst als Interpreten hören konnten, begegnet uns im Violinkonzert Solist Endré Wolf mit dem BBC Symphony Orchestra, dirigiert von Rudolf Schwarz. Die Einspielung von 1960 ist die älteste und klanglich problematischste in diesem Set aus BBC-Mitschnitten, die nur dank der privaten Rundfunkaufnahmen des Lyrita-Gründers Richard Itter überlebt haben. Die beiden anderen, die klanglich durchaus zu gefallen wissen, datieren auf 1967. Es fällt schwer, das Stück zu beurteilen angesichts eines Aufnahmeklangs, bei dem Teile des Orchesters wie verschluckt zu sein scheinen, während die Solostimme im Mono-Mix alles andere überdeckt. Doch eines ist klar: Die Interpretation ist hier alles andere als ideal. Endré Wolf besitzt vor allem in den anspruchsvollen Doppelgriffen und Modulationen keine sichere Intonation. Es ist schwierig, sich das mit Genuss anzuhören. Solostimme und Orchester wirken nicht nur klanglich sondern auch interpretatorisch wie zwei getrennte Einheiten. Das macht einfach keinen Spaß.

Für Rubbra-Fans dürfte sowieso die andere Hälfte des Albums interessanter sein, wo der Komponist als Interpret eigener Werke und Werke seines Mentors Cyril Scott in Erscheinung tritt. Und dieser Teil des Albums darf auch in der Tat musikhistorische Bedeutung für sich verbuchen und ist für damalige BBC-Verhältnisse mit sehr gutem Klangbild produziert. Soweit also eine Empfehlung für Fans britischer Musik abseits ausgetretener Pfade.

[Grete Catus, August 2017]