The following guest contribution was written by the Spanish-Norwegian violinist, composer and conductor Ricardo Odriozola:

I would like to introduce you to a major young composition talent from Norway. Before that, however, allow me to introduce myself. I am a violinist and sometime violist, composer and conductor. The last 31 and half years I have worked as a violin and chamber music teacher at the Grieg Academy in Bergen, Norway. I have also recorded very many CDs, mostly of contemporary (or Twentieth Century) music but also more standard repertoire, such as J.S. Bach’s sonatas and partitas for solo violin or (not quite so standard, but accessible, nevertheless) violin music by Ole Bull. You can check these out here.

Although I have a deep respect and interest for the violinist’s craft (which, as a frequent performer on that instrument, is essential) my heart has always beaten the fastest for those who create or channel music: composers, songwriters, improvisers …

In the past three and a half decades I have been exceptionally fortunate to be able to work with many remarkable composers, mostly in Norway, but also in Denmark, England and the United States. In 2017 I released a book about five of them. It is called “Opus Perseverat” and can be purchased through Musik Produktion Hoeflich. The same edition has given me the opportunity (since May 2016) to publish the score and parts of a Norwegian work once a month. All of the above means that, although a great amount of work remains to be done on behalf of all the composers represented in the book and the monthly publications, there is at least a sense of momentum: some work is being done for them, and their music is gradually becoming available in beautiful editions.

Getting started in the music world is very hard and even more so if one happens to be a composer. With so much music available, why should one devote one’s precious time and attention to listening to new music by unknown young composers?

The question cannot be answered with a single sentence.

However, I can say the following: as a very self-centred young man with his head in the clouds I was given enormous encouragement and support by many older and wiser people. When I eventually grew up sufficiently to see the world around me with a degree of objectivity, I decided that, given the chance, I would do my best to provide the same level of support to those younger than me who came within my sphere. Fortunately, there have been many such people in the past thirty odd years.

In the academic year 2016-2017 fate landed me with the privilege of tutoring an exceptional talent. She was then a Master student of composition at the Grieg Academy, and her name is Trine Franksdatter.

Some biographical details

Trine Fransdatter was born in Lørenskog on September 26th 1990. On the very same day, some twenty kilometres to the East, the great Norwegian composer Harald Sæverud was having his last composition premiered in Oslo. Trine grew up in a farm near Drøbak (south of Oslo), the place she calls home.

She is number twelve in a flock of fourteen siblings (seven boys and seven girls) and grew up in an essentially Christian family; an uncommonly harmonious one, apparently: they have always, and do still get on really well among themselves. Trine started writing her own music very early on but it was only when she began attending the distinguished Toneheim music Folk High School in Hamar (some 130 km. north of Oslo) that she began to compose seriously. Gaining access to notation software made it easier to produce musical material that could be readily handed over to friends. In a family the size of hers, sharing had become second nature for Trine. Being able to give her music to other people was, in her view, her contribution to making the world a little bit better. For, Trine Franksdatter has never been attracted to the „enfant terrible“ role. [In our first supervising session at the Grieg Academy (a year before I became her composition tutor) I asked her (apologizing for the inherent silliness of the question): „what kind of music do you write?“. „Beautiful and melodious“, she replied. There was not a hint of conceit in her answer. She simply has a firm conviction that what she wants to deliver to the world she is in has to be edifying and beautiful.]

Eventually she felt that, in order to get a robust composer’s education in Norway (without going too far afield), she had to try to get into the Norwegian Music Academy in Oslo. She applied there for the bachelor program in 2010 but was turned down. Undeterred, she enrolled in the private Staffeldtsgate Music School for a year. It proved to be a pivotal year in her development. She was one of only four classical musicians there, and the only composer. At Staffeldtsgate she started a choir that eventually became the excellent female vocal quintet Franksdatter Vokalensemble (earlier called Staffeldtsgate Vokalensemble) that concentrates exclusively on singing Trine’s music. You can hear them here.

In 2011 she applied again to the Norwegian Music Academy. Wiser from her experience the previous year, she now delivered a bizarre electronic music composition as hear audition piece.

She was accepted.

Her experience there was mixed. There was great camaraderie and mutual respect among her composer classmates. The teaching staff was a different story. By and large, the favoured style among the latter was the so-called „avant-garde“ aesthetic, rooted in post World War 2 Darmstadt ideals and strongly coloured by the French spectral school. In other words, what in Norway is so eloquently referred to as „pling-plong“. A lot of the course work consisted of analyzing works in that style, which bored our young composer to distraction. Having never intended to rebel, she now began doing so (out of dejection, rather than from any wish to make a point) by spending a lot of time in her classes doodling or sleeping. This eventually infuriated one of the teachers, who told her she had no business being at that school and that she should quit. Shaken by this confrontation, she in fact contemplated quitting half way through her studies. However, after a summer of turmoil she returned to the academy, stronger in her purpose, and embarked on the composition of what would become her graduation piece, a substantial music theatre work called „Koydon“. It is one of her greatest achievements to date, and an excellent work on many levels.

In 2015 Trine decided to pursue her Master degree at the Grieg Academy in Bergen. Her timing was, ostensibly, not the most auspicious. The Academy’s long standing and much loved composition teacher Morten Eide Pedersen had died suddenly the previous fall, leaving the department in the hands of substitutes. Although these were highly qualified, the stability that Pedersen had built over 18 years was proving difficult to maintain.

I was Trine’s supervisor for the required written assignments of her study. In time she began showing me some of the music she was working on. We seemed to hit it off and she was happy with the feedback I was giving her. She took the unprecedented step of applying for permission to have me, the academy’s violin associate professor, as her composition instructor for her entire second year. [The previous year, after the untimely passing of M.E. Pedersen, I had helped another very gifted composer for a few months. but that is another, very pleasant story]. Her wish was granted and, for me, this resulted in one of the happiest years I have had at work.

Trine is a hard, conscientious worker. She sets herself very ambitious goals and delivers on every level.

For her Master study she decided to create another big piece of music theatre. It was going to be about God (I did mention she is ambitious!). Well … that is the quick way to describe it. She called it „The mirror: a music theatre about the First Cause“. I was privileged to witness the birth of this work, from its first sketches and extra musical ideas through to its completion. I got to conduct its premiere at two performances given in Bergen in early May 2017.

For the past year and a half Trine Franksdatter has been working at a number of part-time teaching jobs and has recently signed a contract with the Norwegian music publishing house Cantando.

At the venerable age of 28, this is the extent of her outer biography so far. For her inner biography I need to refer to her music.

Trine Franksdatter’s music: reinventing the wheel

Not (I hasten to claim) a negative notion at all! Quite the contrary: all great artists (as well as spiritual leaders) have, through the ages, made us aware of what we, deep inside, already knew, but always in delightfully new and original ways that stem from their innermost being. Trine Franksdatter’s music does not set out to teach us anything. It does not purport to have found the Holy Grail. It neither is narcissistic nor does it intend to proselytize. It is simply a superbly crafted representation of her view of the world. Even when she deals with serious matters, she can seldom avoid laughing at herself through the music she writes. And hers is a music that, more than merely occasionally, is touched by the divine spark.

A glance into Trine’s website reveals 85 titles to her credit (with two or three omissions). They are in varied formats, but vocal music (songs and a capella works) constitute a high percentage of her production. As you will see, there is also a small number of chamber works, some music for film, electronic pieces, music for solo piano and some occasional music, such as music for weddings that often embraces folk and pop styles with remarkable abandon. Not to forget two substantial pieces of music theatre, a mass, a work for wind ensemble and a three children’s operas (one of them written in cooperation with other composers).

The pieces I am going to comment on can be heard on Franksdatter’s soundcloud page (unless otherwise stated):

I will discuss a few of Franksdatter’s works in no particular order.

ORDET (“The Word” – 2013)

This thoroughly wonderful work was my introduction to Trine Frankdatter’s music. I got to know it through her webpage and I liked it so much that I decided to perform it. Thanks to Trine’s enterprising talent, a concert of her music was scheduled in the Bergen Sacred Music autumn festival in 2015, with Ordet as the centrepiece. We recorded it the next day.

„Kyrie“ presents the majority of the elements that will play out throughout the work: a juxtaposition of inward and outward expressions, a sense of quiet devotion and a frequent use of what the composer calls „sacral clusters“, i.e. pan-diatonic harmonies that include many of the tones of the diatonic scale simultaneously. These create a feeling of hovering tonality, where the tones circle around a centre but are unaffected by gravity.

There are many instrumental commentaries. Sometimes they are interspersed in between sections of the liturgical text, but the work also contains three interludes that act as links between the movements. The first one flows seamlessly from the Kyrie and sets the stage for the joyful and extrovert „Gloria“. The second intermezzo is the more introspective of the three and prepares for the wide-encompassing „Credo“. In this movement there are elements of medieval organum and a subtle use of dissonance during the ‚Crucifixus‘ section. The ‚Et in Spiritum Sanctum‘ section is one of the loveliest and more inwardly ecstatic moments in the piece. The movement ends on a single, unaccompanied note.

The third intermezzo is good-natured and warm in character, spiced by teasing mordents played by the oboe. This acts as an earthier kind of relief after the spiritual calm of the Credo and does not at all prepare the listener for what is the one truly unsettling moment in the piece: the „Sanctus“ movement. The music seems keenly aware that it is addressing a higher power of unfathomable greatness. Subtle dissonance reappears and the music grows to almost unbearable intensity, before suddenly returning to its opening sombre mood, as if a giant bubble has been burst. After several very earnest minutes, the music attempts to break into dance before finally bursting into an intoxicatingly joyful song of praise.

The quietly contemplative a capella „Benedictus“ follows, giving way to the final and longest movement, „Agnus Dei“. This movement opens in a desolate mood before a short instrumental passage leads the music into a more serene realm where the Kyrie theme makes a reappearance. Seemingly out of nowhere the final theme of work emerges, an achingly beautiful and deeply mournful melody in G minor that sweeps everything before it. The music of this movement seems to probe deeply into its own raison d’ètre, ultimately providing a remarkably fulfilling conclusion to the entire work.

Ordet is, arguably, the first example of Franksdatter’s imaginative use of instrumental colour, which she would further develop in subsequent works.

You can purchase an excellent recording of Ordet (made in 2016) from iTunes.

An earlier live performance can be accessed from the aforementioned soundcloud.

While Ordet shows Franksdatter at her best in combining voices and instruments, a capella writing has always been the medium in which her natural feeling for melody, harmony and musical flow shines most brightly. Nowhere is this more evident than in the delicate setting for female voices of Camilla Collett’s beautiful poem I haven da Marie Kaltenborn var død (In the garden when Marie Kaltenborn died – 2014). The music captures perfectly the dignified wistfulness of this elegy that looks backwards with affection and forwards with courage.

Sancta Maria (2009, written for the composer’s vocal quintet) is another consummate miniature, perfectly balanced in form and texture, overtly sacral and devotional in character and wholly satisfying in its brevity.

KOYDON (the legend of the ocean people) (2014)

An ambitious piece of music theatre, lasting around 75 minutes. Although written in 2014, the idea had been around in its composer’s mind for some time. The ocean people (a community that, originating from the earth, moved underwater at a time remote from the piece’s time frame) love to sing and dance and are very aware of the beauty of their bodies. And, of course, they speak their own language. Trine enlisted the services of Linn Iren Sjånes Rødvand, a brilliant linguist (as well as a member of the Franksdatter Vocal Ensemble) in order to develop the language of the people of Koydon, which is called Omakoy. In the story, Elohim (a God-like figure) is the sole inhabitant of „The Land“, a piece of earth that was once the abode of the ocean people (before they decided to leave). Elohim, weary of his loneliness, decides to visit his old people. Naturally, conflict arises. He is barely remembered through ancient songs and, at best, as a legend. The people of Koydon consider their visitor as an impostor and a nuisance, finally throwing him out violently.

The music is, generally, melodious and harmonically elaborate in Elohim’s interventions, while the music of the ocean people tends to be invigoratingly rhythmical and harmonically static. Some of the work’s more memorable themes have a definitely filmic flair. Makadia (a young girl who has just made her rite of passage into womanhood – and the only Koydon denizen to give Elohim the benefit of the doubt) is portrayed and accompanied by very lively and rhythmically intricate music. A few short, tense passages in the work border on atonality.

Koydon works remarkably well as a whole. There is enough recurring material to hold the piece together for the listener and it contains moments of genuine beauty. You can watch Koydon (which, on this video, is billed as a musical) here.

The use of a full orchestra gave the composer the opportunity to further develop her imagination in the use of tone colours. This horn of plenty was starkly absent from her next music theatre project, on which she embarked directly after Koydon: a children’s opera in German, in which the „orchestra“ consisted of a single saxophone player. Judging from the short video available to watch on the Internet, Franksdatter managed to get maximum results out of such constraining premises, and it appears to be a very amusing show that leads the audience through several physical locations. It is called Das Schlossgespenst und der Bergtroll, and you can watch excerpts of it here.

In Dance of Abundance (2014) Franksdatter gives ample expression to a quality common to a lot of her music: a wide-eyed sense of wonder at the beauty of the world. Even in this short piano quintet composition, the music communicates, without any text, devotion and deference (to nature, to higher powers…?). The first half of the piece has the enchanted air of the outdoors. Its contemplative music gives way to the dance proper, luscious in texture (we are dealing with abundance, after all) and largely based on a ground. After a short flashback to the introduction, the dance turns into song before returning to its infectious triple metre. For the brief ending, the music returns again to the contemplative atmosphere of the beginning. We are left wanting more, or rather, wondering „what happens next“ (arguably a desirable quality for any piece of art).

We get a very similar impression (albeit in an even more meditative atmosphere) from Hellige Øyeblikk (Sacred Moments – 2011), a sonic collage consisting of a thoroughly improvised piano part (entirely on the white keys, except for a single F sharp in the highest register) accompanied by diverse sounds from nature (birds, water, a breeze, a child’s laughter…) and a discreet background vocalise. Literally, a piece-of-music (and a very beautiful one at that).

Childlike innocence spills over to the title of another atmospheric piece, Such a happy place, Geez! (2012), the result of playful experimentation in the recording studio. A folk-inflected voice intones a mellifluous melody in the Lydian mode on top of warm keyboard pads. It has a strong Scandinavia-meets-the-Middle-East vibe to it. This brief piece ends with a small, unassuming but effective and lively dance that elicits the smile towards which the title hints.

Some of the same balmy Oriental Night ambience can be felt at either end of the solo piano piece Flukt (Escape- 2009). This is an effective piece of mood-painting that gains momentum (as it simultaneously sheds its subtlety) towards the middle (the „escape“ part?), regaining its composure at the end.

Humour often lurks behind Franksdatter’s music and in some cases it comes to the fore and takes centre stage. This is most obvious in the uproariously funny and cheerful Gåsekrek i mannejakten (the goose rascal in the man hunt – 2016). On the score cover we see a drawing of what looks like a rather inebriated goose and, overleaf, a fully clothed female skeleton sits on a bench covered in spider webs. The caption reads „waiting for the perfect man“.

Written for wind band, Gåsekrek… is a feast of rhythm, colour and good fun. In the first two minutes and 15 seconds of the piece, the composer takes her language to the outer fringes of tonality and throws short comical motifs across the ensemble, all in the service of the silliness represented by the mischievous goose. We are not to know how the daft avian creature managed to get itself mixed in a woman’s hunt for a perfect man, but it certainly creates a lot of havoc. The central part of the piece is an infectiously merry dance, based on a song called „Man hunt“ (which, however, does not appear in the composer’s work list). It has a lyrical theme and goes through some genuinely tender moments, before the goose re-enters the stage and manages to sabotage all sense of order created by the previous music. I challenge anyone to listen to this piece without a happy smile upon his or her face.

[Note: since the writing of this article the live recording of this work has been taken down from the composer’s soundcloud for legal reasons. If you wish to hear the work, please contact the composer, provided that you will under no circumstance share the file publicly]

SPEILET (The mirror – 2015-16) is, as I mentioned above, a very ambitious piece of music theatre, for which Franskdatter prepared extensively with characteristic zeal and meticulousness before even writing a single note.

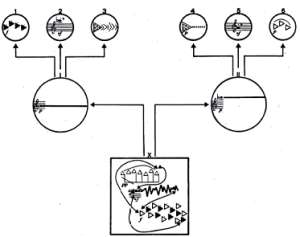

The story, in short: a young girl who is deeply dissatisfied with herself and her life finds herself in her bedroom having a conversation with her physical body. To make matters even more interesting, her spirit shows up and invites her to take a journey with her, leaving her physical body behind. The spirit introduces the girl’s soul to five different representations of God, in proper Biblical order: the Inventor (or creator: a hopelessly enthusiastic male character full of excitement at all the things he manages to create), the Judge (a stern and dogmatic lady who claims everything is preordained), the King (whom the girl is only allowed to hear, and who tells her that she is a miracle and that she was known and loved before she incarnated), the Prophet (played by the same singer as the Judge: a lovesick prima Donna type whose lover is unfaithful to her) and the Man (a Jesus type, played by the same singer as the Inventor, and the one who ultimately heals the girl and helps her to see herself the way he sees her). Every time the spirit leads the girl’s soul to meet a new manifestation of God they go through a mirror. At the end, it is in the mirror that the girl is able to see herself as “The Man” sees her. The work itself is constructed as a mirror of sorts, with the symmetry of the singing roles and the music of the spirit, which appears before the first deity and after the last. The work begins and ends in the girl’s bedroom.

I will not describe the music, which goes through many styles, moods and textures. Will only state that it is thoroughly delightful and, often, deeply moving. It portrays the personalities of each of the God representations, and that of the girl’s spirit with extraordinary insight. In one of the scenes the music even embraces something close to objective art, in the form of an angel choir.

Speilet is not only the latest work of substance that Franksdatter has produced to date; it is also the culmination of all the best traits her music has had on offer up to that point. And, I am confident in believeing, a stepping stone to further inspired works.

You can watch Speilet here:

* * * * * * *

I am wary of flinging around often misused words such ad „genius“ and „masterpiece“. „Genius“ is a realm that exists in actuality and is as real as the Grand Canyon or your vacuum cleaner. I would argue that anyone who has embarked on an artistic path has visited that realm at least once, usually very early in life. The event that inevitably follows such an early visit is a rapid fall back down to earth, landing on an object sharp enough to always remind us what it was like up there. We then spend the rest of our lives searching for it. Some find it from time to time and are graced with relatively extended stays. Others are able to remain there for most of the time. The latter are those who effect a positive and lasting change on the face of History. They are also, generally, difficult people to be around.

A masterpiece is, in short, a consummate work of art. A piece so coherent, so robust of constitution within its premises, that it can withstand the passage of time and remain impervious to criticism (or what passes for it, which is often little more than a fanciful expression of likes and dislikes).

I have not undertaken the writing of this article because I consider Trine Franksdatter to be a genius or because I believe she has written numerous masterpieces. I will, however, suggest that she has, in fact, paid a fair number of visits to that realm, from which she has returned with some precious treasures that she has generously chosen to share with us. And I firmly believe that Ordet and Speilet (in particular, but not exclusively) – and, in the smaller format, Sancta Maria and I haven da Marie Kaltenborn var død – have the makings of a masterpiece.

The reason I have written this article is that Trine Franksdatter’s music has touched me deeply and it has enriched my life. Because I have great faith in her talent and a genuine respect and affection for her as a person, and I strongly feel that she has the mark of the master on her brow and that her best music is still to come. I, for one, look eagerly forward to hearing it.

And if you, dear reader, are looking to cooperate with a young composer who writes beautiful, highly imaginative and good-natured music; an artist with whom it is a joy to work; a disciplined and thoroughly ethical person who will deliver her work on time and with impeccable craft… then I suggest you contact Trine Franksdatter and give her further opportunities to reinvent the musical wheel and make the world a bit more beautiful. I assure you will be very glad you did!

[Ricardo Odriozola, 2019]

Troldhaugen, Villa von Edvard Grieg (Foto von: Oliver Fraenzke)

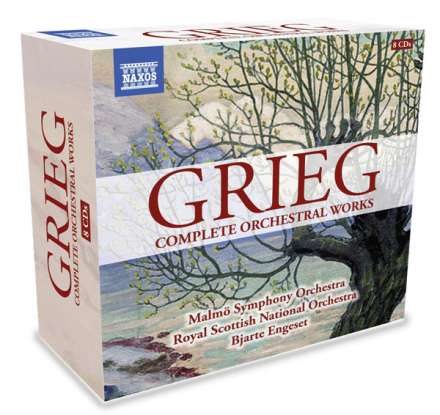

Troldhaugen, Villa von Edvard Grieg (Foto von: Oliver Fraenzke) Grieg Orchesterwerke bei jpc bestellen

Grieg Orchesterwerke bei jpc bestellen Griegs Lyrische Stücke bei jpc bestellen

Griegs Lyrische Stücke bei jpc bestellen Festspiele in Bergen: Byparken, der Stadtpark (Foto von: Oliver Fraenzke)

Festspiele in Bergen: Byparken, der Stadtpark (Foto von: Oliver Fraenzke)