Hatten wir uns in Teil 1 dieses Aufsatzes den drei großen Vorurteilen gegen den Komponisten Wilhelm Furtwängler und ihrer Widerlegung gewidmet, so befasst sich der zweite Teil (der heute zum 136. Geburtstag Furtwänglers erscheint) zunächst mit den Reaktionen der Musikkritik auf die 2021 bei cpo erschienene Aufnahme der Ersten Symphonie durch die Württembergische Philharmonie Reutlingen unter Fawzi Haimor und schließt mit einer Untersuchung der Vorgehensweise eines besonders hartnäckigen Gegners des Komponisten.

Presseschau: Fawzi Haimors Einspielung der Ersten Symphonie

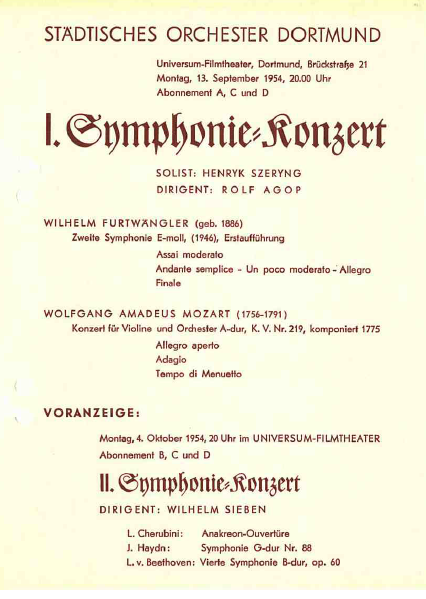

Vor kurzem erschien bei cpo eine Aufnahme der Ersten Symphonie durch die Württembergische Philharmonie Reutlingen unter Fawzi Haimor. Sie bedeutet in der Diskographie insofern einen Markstein, als dass mit Haimor sich erstmals ein Dirigent des Werkes angenommen hat, der an ihm keine Grundlagenarbeit mehr geleistet hat, denn der Dirigent der Erstaufnahme, Alfred Walter, leitete auch die Uraufführung, George Alexander Albrecht, der die zweite Einspielung durchführte, war Herausgeber des Erstdrucks. Es ist also ein Schritt getan vergleichbar dem, als der Komponist 1954, kurz vor seinem Tod, mit Rolf Agop erstmals einem anderen Dirigenten seine Zweite Symphonie anvertraute – gewissermaßen ein Schritt in die Normalität. Die Kritiken fielen für das Werk nahezu durchweg anerkennend aus.

So meint Operalounge zum Finale der „überraschenden Ersten“: „Es grenzt an Unmöglichkeit, hiervon unberührt zurückzubleiben.“

In Svens Opernparadies liest man, dass von diesem „überaus melodischen Werk“ eine Interpretation vorgelegt wurde, „die man unbedingt gehört haben sollte“. Außerdem sei es ein „Vorurteil“, wenn behauptet würde, Furtwänglers Werke seien „hoffnungslos veraltet“.

Auf der Angebotsseite von jpc haben die dort regelmäßig schreibenden Rezensenten „meiernberg“ und „JAW-Records“ dem Werk und der Einspielung die Höchstpunktzahl (5/5) gegeben.

Die Neckar-Chronik gibt dem Interview mit dem Dirigenten Fawzi Haimor den Titel: „Meistersinfonie aus dunkler Zeit“.

Dagegen wärmte der Kulturabdruck alte Kamellen auf: „Die 1. Symphonie, die zwischen 1938 und 1941 entstand und am äußersten Rand der Spätromantik einen monströsen Kampf gegen das Verschwinden derselben führt, ist ein besonders undankbares Objekt. Denn obwohl die vier Sätze mit klassischen Grundmustern und Nachklängen aus der Welt Anton Bruckners aufwarten, verliert sich der Hörer immer wieder in Furtwänglers labyrinthischen Tonfolgen. Nach 90 Minuten bleibt das Gefühl einer vielfachen Überspannung und die Frage, ob hier nicht ein Kosmos um einen leeren Kern kreist.“

In Crescendo bemerkte Christoph Schlüren: „Tatsächlich handelt es sich bei Fawzi Haimors Reutlinger Aufnahme für cpo um die aufnahmetechnisch bislang gelungenste Darbietung des knapp 90-minütigen Kolossalwerks, das in seiner Innenschau so gar nichts gründerzeitlich Macherhaftes bietet, sondern die von aller Effekthascherei völlig unabhängige Konzentration auf die pure organische Formentwicklung einfordert. Und wir warten weiter auf einen Dirigenten, der die gewaltigen Spannungsbögen adäquat zu verwirklichen versteht. Dann können wir auch dieses Werk, das noch immer erratisch erscheint, verstehen.“

Auf Classical CD Reviews hielt Gavin Dixon zwar an der Auffassung fest, Furtwänglers „major flaw“ sei „a tendency towards large-scale, expansive structures, which, although in traditional forms, are not supported by the scale or invention of his melodic writing“ – also dem von mir in Teil 1 beschriebenen Vorurteil Nr. 3 –, gesteht ihm jedoch als Komponisten „a distinctive voice“ zu und lobt immerhin das Scherzo ohne Einschränkung.

Ähnlich äußert sich Rob Maynard auf Musicweb International, der seinen Artikel mit folgendem Fazit beschließt: „We must hope that it foreshadows a full cycle of Furtwängler’s symphonic oeuvre that will bring his frequently flawed but nonetheless fascinating – and most certainly enjoyable – music to a wider audience.“

Ich selbst habe die Aufnahme auf Klassik-Heute rezensiert und dort auch meine vom Großteil der zitierten Rezensionen abweichende Ansicht dargelegt, warum ich Haimors Einspielung nicht für diejenige Aufnahme halte, die den bestmöglichen Eindruck von der Komposition vermittelt. Aber darum geht es hier nicht. Wichtig erscheint mir festzuhalten, dass unter den Kritiken der cpo-CD die positiven Stimmen weit überwiegen. Man kann anscheinend tatsächlich davon sprechen, dass die lange Zeit dominierende, von Vorurteilen geprägte Sicht auf den Komponisten Furtwängler nun einer unvoreingenommenen, von echtem Interesse geprägten Herangehensweise an seine Musik weicht.

Norman Lebrechts Attacke

Doch halt! Da meldet sich ein älterer Herr zu Wort, um energisch sein Veto einzulegen. Es ist der britische Kritiker und Buchautor Norman Lebrecht, der sich in der Vergangenheit regelmäßig zu Wilhelm Furtwängler geäußert hat. Er steht offenbar im Ruf, ein Furtwängler-Experte zu sein, denn sonst hätte ihn die Deutsche Grammophon 2019 kaum damit beauftragt, einen Einführungstext zu ihrer 34 CDs und eine DVD umfassenden Edition sämtlicher DG- und Decca-Aufnahmen Furtwänglers zu schreiben. Seine Kritik der Haimor-Aufnahme unterscheidet sich von den oben erwähnten dadurch, dass sie in einem Kontext steht, den ihr Autor im Laufe vieler Jahre schuf. Lebrecht inszeniert sich als eine Art Enthüllungsjournalist der Musikwelt. Eine Konstante seiner Tätigkeit als Autor ist die Suche nach charakterlichen Schwächen namhafter Musiker. Liest man seine Texte, meint man mitunter, ihn geradezu aufjauchzen zu sehen vor Freude, wenn er meint, etwas gefunden zu haben, das ihm die Möglichkeit gibt, eine bekannte Figur des Musiklebens als fehlerhaften Menschen darstellen zu können. Der Energie, die Lebrecht in Suchaktionen dieser Art steckt, steht eine bemerkenswerte Unachtsamkeit in Sachen Fakten gegenüber. Wer sich kurz informieren möchte, wie dicht in seinen Veröffentlichungen Fehler auf Fehler folgt, der lese die in der englischen Wikipedia zitierten Ausschnitte aus Besprechungen des Buches The Maestro Myth (1991, deutsch: Der Mythos vom Maestro) durch John von Rhein (Chicago Tribune), Roger Dettmer (Baltimore Sun) und Martin Bernheimer (Los Angeles Times).

Lebrechts Texte sind als Informationsliteratur nicht zu gebrauchen. Ihr Erfolg gründet sich auf die Art und Weise, wie der Autor Fakten, oder was er dafür hält, präsentiert. Wer sich von seiner Diktion einlullen lässt und ausreichend unkritisch alles schluckt, was Lebrecht seinen Lesern vorsetzt, wird am Ende damit belohnt, dass er es ihm gleichtun und sich wonnig in Schadenfreude suhlen kann. Diese Schadenfreude erscheint als die eigentliche Motivation der Lebrechtschen Schriftstellerei.

Wilhelm Furtwängler gehört offensichtlich zu Lebrechts Lieblingszielscheiben. Was Lebrecht über Furtwängler schreibt, ist im Grunde nicht interessant. Aber es ist interessant zu sehen, wie er gegen Furtwängler vorgeht und wie er Furtwänglers Kompositionen in diesem Zusammenhang benutzt. Zunächst lässt sich feststellen, dass er Furtwängler keineswegs pauschal verdammt. Auch für Lebrecht ist Furtwängler ein großer Dirigent. Das muss er auch sein, denn Lebrecht gibt sich nicht mit kleinen Fischen zufrieden. Einem großen Mann Anrüchiges anzuhängen, das ist seine Freude. Außerdem gehört Lebrecht zu jenen Autoren, die nie ernsthaft gegen den Strom schwimmen. Er möchte ein großes Publikum bedienen und braucht demzufolge die gängigen Klischees seiner Zeit, an die er anknüpfen und die er in seinem Sinne zuspitzen kann. Also kann er sich in diesem Falle gar nichts anderes leisten als den Dirigenten Furtwängler einen großen Mann sein zu lassen. Er versucht deshalb, ihn auf anderen Gebieten zu demontieren: Sein Ziel ist es zu zeigen, dass der berühmte Dirigent als Komponist wie als Mensch versagt habe. Auch dazu bedient er sich gängiger Klischees. Erwartet man etwas anderes?

Im Jahre 1992 veröffentlichte Lebrecht bei Simon & Schuster, New York, einen Companion to 20th Century Music, der acht Jahre später unter dem hochtrabenden Titel Complete Companion to 20th Century Music in erweiterter Form neu aufgelegt wurde. Auf S. 127 der Erstfassung findet sich über Furtwänglers Werke der folgende Absatz, der wörtlich auch in die Neufassung übernommen wurde:

„He saw himself, like Mahler, as primarily a composer, yet his music is of little consequence. In three symphonies (1941–54), he seems repeatedly to linger and luxuriate in the sound he has created, though none of it bears the mark of an original mind. The works lack momentum, daring and, above all, anything personal to say – an unbelievable neutrality, given the times and the composer’s musical stature. The third in C-minor is classically formed and derivative of Bruckner. There is also a piano concerto that does a thematic tour around the great composers.“

Hier finden sich alle im ersten Teil des vorliegenden Textes ausführlich behandelten Vorurteile gegen Furtwängler gleichsam in der Nussschale zusammengefasst. Vor allem die Behauptung einer Bruckner-Abhängigkeit der Dritten Symphonie kann jeden, der mit dem Werk einigermaßen vertraut ist, nur belustigen. Kennt jemand eine Bruckner-Symphonie, die mit einem langsamen Satz beginnt, oder ein Scherzo enthält, in dem das Trio die Stelle einer Sonatendurchführung vertritt? Kann man sich auch nur ein Thema aus Furtwänglers Werk in eine Bruckner-Symphonie versetzt vorstellen? Welche Themen anderer Komponisten Lebrecht im Klavierkonzert gehört hat, verschweigt er. Würde er seine Funde öffentlich machen, hätte er zwei Möglichkeiten: Entweder müsste er zugeben, dass die Ähnlichkeiten zu gering sind um von einer „thematic tour“ zu sprechen (unter der er sich wahrscheinlich eine Art Potpourri vorstellt), oder dass Furtwängler die fremden Themen (welche auch immer es sein mögen) so stark verwandelt hat, dass sie zu seinen eigenen geworden sind. Außerdem fällt auf, dass Lebrecht sich in der Tonart der Dritten Symphonie irrt (cis-Moll muss es heißen, nicht c-Moll!). Furtwängler schien ihm wohl der Mühe nicht wert gewesen zu sein, den Fehler in der zweiten Auflage auszubessern. Dort steht er noch auf S. 136.

Seine zweite Angriffsfläche sieht Lebrecht in Furtwänglers Charakter im Allgemeinen und seinem Handeln während der NS-Zeit im Besonderen. Da greift er sehr hoch: „Moralisch lässt sich an Furtwängler nichts finden, das man bewundern könnte“, heißt es im Begleittext zur oben genannten Edition der Deutschen Grammophon. Was soll man davon halten angesichts dessen, dass Furtwänglers Einsatz für zahlreiche von den Nationalsozialisten Verfolgte eine durch Quellen hinreichend belegte Tatsache ist, und dass es darunter wenigstens zwei Fälle gegeben hat, in denen akut bedrohte Menschenleben durch eine direkte Intervention Furtwänglers gerettet worden sind (Carl Flesch und Heinrich Wollheim)? Aber nein, Lebrecht will in ihm nur einen „Günstling des Führers“ sehen, der „[n]ach einem Zwist mit Joseph Goebbels wegen einer Hindemith-Symphonie [gemeint ist Mathis der Maler] […] für kurze Zeit von seinem Amt bei den Berliner Philharmonikern suspendiert“, dann aber „von Hitler höchstselbst wieder eingesetzt“ worden sei. Wieder ein Lebrechtscher Fehler! Furtwängler ist als Chefdirigent der Philharmoniker 1934 aus eigenem Antrieb zurückgetreten und übernahm dieses Amt erst 1952 wieder. Es hat ihn niemand suspendiert, und erst recht hat ihn kein Hitler wieder eingesetzt.

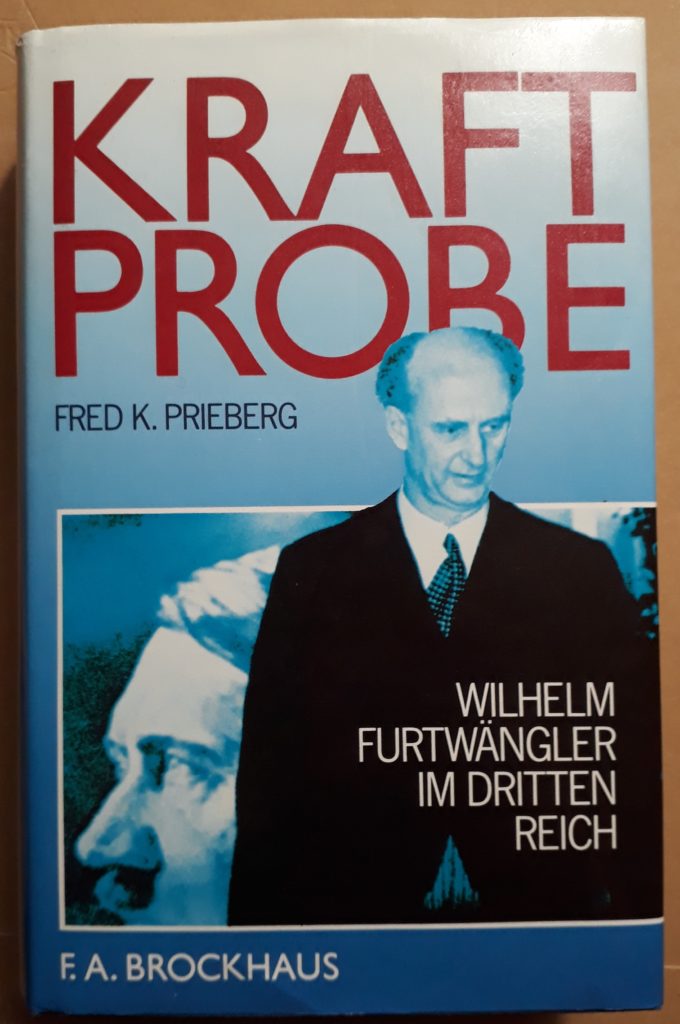

Anscheinend immer bereit, in diese Kerbe zu hauen, frohlockte Lebrecht am 27. März 2019 auf seiner Seite Slipped Disc über ein angebliches „unknown pic[ture] of Furtwängler and the Füh[rer]“, das er mit folgenden Zeilen begrüßte: „After decades of censorship, whitewash and hagiolatry, documents continue to emerge of Wilhelm Furtwängler’s deeply compromised position with the leadership of the Third Reich. This latest discovery is from the Süddeutsche Zeitung archives. It shows Furtwängler conducting a factory concert in 1939 in front of a huge portrait of his Führer.“ Wer genau liest, wird feststellen, dass Lebrecht seine Leser mit der Überschrift in die Irre führt, denn, wie er ja selbst im Text schreibt, handelt es sich nicht um ein Bild, das Furtwängler mit Hitler zeigt, sondern lediglich um eine Aufnahme Furtwänglers vor einem überdimensionalen Hitler-Plakat (dem er übrigens mit nicht gerade begeistertem Blick den Rücken zukehrt). Das eigentlich Interessante an Lebrechts Beitrag ist allerdings, dass diese „latest discovery“ gar nicht neu ist. Das Bild, von dem er spricht, war der Öffentlichkeit spätestens bekannt, seit Fred K. Prieberg es 1986 in seinem Buch Kraftprobe. Wilhelm Furtwängler im Dritten Reich publiziert hatte, auf dessen Schutzumschlag es außerdem zu sehen ist. 1986 bis 2019 macht 33 Jahre. Lebrecht hat sich also wieder einmal geirrt. Nicht „censorship, whitewash and hagiolatry“ haben dafür gesorgt, dass er die Photographie erst mit solch immenser Verspätung zur Kenntnis genommen hat, sondern schlicht seine Unwilligkeit, sich korrekt zu informieren. Bezeichnend erscheint auch der Umstand, dass er auf ein Bild, das vor Jahrzehnten in dem Buch eines Musikhistorikers abgedruckt wurde, durch die Süddeutsche Zeitung aufmerksam geworden ist. (Die Photographie gefiel Lebrecht übrigens so gut, dass er sie am 25. September 2019 zur Illustration eines weiteren Beitrags auf Slipped Disc verwendete, in welchem er „a series of videocasts, elaborating on the unofficial aspects of the great conductor“ ankündigte.)

Soviel zu Lebrechts früheren Eskapaden. Die Veröffentlichung von Fawzi Haimors Aufnahme der Ersten Symphonie durch cpo nahm er nun zum Anlass, seinem jahrzehntelangen Verächtlichkeitsfeldzug die Krone aufzusetzen.

Seine Kritik findet sich im englischen Original auf My Scena, ist aber auch bereits auf Französisch, Tschechisch und Spanisch erschienen. Auf seiner eigenen Seite kündigte Lebrecht noch weitere Übersetzungen an.

Was er da in die Welt hinausgeschickt hat, ist, um es vorneweg zu sagen, ein Gebräu aus offensichtlichen Fehlern, Halbwahrheiten, Verleumdungen und schwachen Versuchen witzig zu sein. Aber sehen wir uns den Text Absatz für Absatz genauer an!

„In the spring of 1943, with millions being murdered across the continent of Europe, Germany’s wealthiest conductor summoned the Berlin Philharmonic Orchestra to rehearse a symphony he had written in B minor, his first. Furtwängler had been writing it, on and off, since 1908 and had lately added a fourth movement for which he had high hopes. These aspirations were dashed on first play-through. ‘Am very depressed,’ he told his wife. [/] Of all things to get depressed about at this darkest moment in modern history, a symphony seems relatively trivial, but such was the size of the maestro’s ego that it occluded most things around him, including the Nazi horrors which he chose to ignore. The symphony was supposed to be his ticket to posterity and he must have realised, during rehearsal, that it would not buy him a ride anywhere beyond the suburbs.“

→ Zunächst fällt wieder ein sachlicher Fehler auf: Die Erste Symphonie wurde weitgehend in den späten 30er und frühen 40er Jahren komponiert. Will man ihre Entstehungsgeschichte mit dem Largo-Satz beginnen lassen, der mit dem Kopfsatz der Ersten Symphonie das Anfangsthema (und nur dieses) gemeinsam hat, und von Furtwängler 1906 in seinem ersten Konzert uraufgeführt wurde, so muss man die Anfänge der Komposition ins Jahr 1905 verlegen, nicht 1908.

→ Lebrecht beginnt effektvoll mit dem Zweiten Weltkrieg. Furtwängler soll hier als moralisch fragwürdiger, egoistischer Mensch erscheinen, der es sich mitten im Krieg gut gehen lässt („Germany’s wealthiest conductor“) und sich nur um seine Kompositionen sorgt. Schwerer wiegt die Behauptung, Furtwängler hätte sich entschieden, die Nazi-Greuel zu ignorieren. Erneut muss man sich fragen: Wie kann man einem Manne, der sich persönlich für Verfolgte eingesetzt hat, der aus Protest gegen die Beeinflussung des Kulturlebens durch die Politik bereits 1934 alle öffentlichen Ämter niederlegte, der sich weigerte in von der Wehrmacht besetzten Ländern zu dirigieren, der sich dem Missbrauch seiner Person durch die NS-Propaganda so weitgehend entzog, wie es ihm möglich war, vorwerfen, er habe die Augen vor der nationalsozialistischen Terrorherrschaft verschlossen? Man lese zu diesem Thema seriöse Bücher wie Klaus Langs Wilhelm Furtwängler und seine Entnazifizierung (Aachen: Shaker Media 2012) und Fred K. Priebergs Kraftprobe. Wilhelm Furtwängler im Dritten Reich (Wiesbaden: F. A. Brockhaus 1986).

→ Lebrecht meint, Furtwänglers Niedergeschlagenheit nach der Probe wäre Wasser auf seine Mühlen. Nun hat Furtwängler tatsächlich nie wieder einen Takt aus der Ersten Symphonie dirigiert. Dies bedeutet aber nicht, er hätte das Werk als misslungen betrachtet und beiseite gelegt. Nein, er überarbeitete es ein weiteres Mal, sodass er 1946 Eugen Jochum schreiben konnte: „Von meinen Symphonien wird eine in diesem Jahr, die andere ein Jahr später herauskommen.“ (Klaus Lang: Wilhelm Furtwängler und die Tragik seines Komponierens, Aachen: Shaker Media 2013, S. 55) Dies hätte er (damals noch unter Auftrittsverbot) nicht geschrieben, wenn ihm die Erste zu dieser Zeit nicht aufführungsreif erschienen wäre. Während er die Zweite (die er 1948 uraufführte) als „fix und fertig“ ansah, war die Erste für ihn aber nur „fertig“ (ebenfalls an Jochum 1946, siehe Lang: Tragik, S. 49), und noch 1954 feilte er an einzelnen Stellen der Partitur. Dass er bis in sein Todesjahr um die endgültige Gestalt dieses Werkes rang, zeigt deutlich genug, wie wichtig ihm dieses Stück war. Ein Künstler macht sich nicht eine solche Arbeit mit einem Werk, das er für misslungen hält! Es kam lediglich durch den Tod des Komponisten zu keiner „Fassung letzter Hand“. Furtwängler hat die Erste Symphonie „’fertig‘, aber mit einigen Fragezeichen für die Nachwelt hinterlassen“, wie Sebastian Krahnert über den vergleichbaren Fall des Klavierquintetts schreibt.

„Furtwängler died in 1954 and, though his cult as a legendary conductor continued to grow, his first symphony did not get performed until 1991. Two recordings were issued soon after, neither of them convincing. I was hoping for more from the Württemberg Philharmonie of Reutlingen, conducted by Fawzi Hamor [sic], on a label that performs noble service to German music, great and small. It soon confirmed my long impresion [sic] that Furtwängler’s composing talent was too small to be measured on any musical scale.“

→ Natürlich lässt sich Lebrecht nicht entgehen, die lange Zeitspanne zwischen Furtwänglers Tod und der Uraufführung hervorzuheben. Der Grund für die verspätete Uraufführung (die Ersteinspielung geschah bereits 1989) lag, ähnlich wie im Falle des Klavierquintetts, in dem philologisch problematischen Zustand der Partitur begründet. Die Furtwängler-Pflege konzentrierte sich zunächst auf die Werke, zu denen ein Notentext letzter Hand vorlag.

→ Kann man Lebrecht angesichts seiner Sätze von 1992 tatsächlich glauben, wenn er schreibt: „I was hoping for more“, oder ist dies nur reine Rhetorik?

„If Bruckner married Mahler and hired Wagner and Brahms to tutor their backward child, the infant might have doodled something like Furtwängler’s B-minor symphony. This work is not so much composed as collaged. Trademarked themes of other composers are pasted onto a vast canvas of almost ninety minutes, each movement opening with a tune you know you’ve heard before. [/] The wholesale theft of classical treasures becomes so blatant that, six minutes into the Adagio, Furtwängler starts churning out chunks of Beethoven’s ninth symphony, as if we’d never know. Vanity aside, he repeats himself (or others) over and over again until you wonder how it was possible that so insightful and atmospheric a conductor could be so deaf and senseless to his own emanations. The fine musicians of Reutlingen do their level best to get us through; the fawning sleeve-notes are the most muddled I have read in years.“

→ Hier wird Lebrecht nicht nur gegen Furtwängler ehrenrührig, sondern auch gegen Eckhardt van den Hoogen, den Autor des Begleittextes. Als Übersetzung des Wortes „fawning“ wird mir von den konsultierten Nachschlagewerken nicht nur „liebedienernd“, sondern auch „kriecherisch“, „hündisch“, „schwanzwedelnd“ angeboten. Mit diesem Wort wird ein Autor bedacht, der sich sorgfältig mit Leben und Werk des von ihm dargestellten Komponisten vertraut gemacht hat und auf Grundlage dieses umfassenden Wissens in seinem Text ein möglichst getreues Charakterbild des Künstlers zu vermitteln strebt. Van den Hoogens Art, sich gleichsam in die Psyche der Komponisten, über die er schreibt, hineinzudenken, mag nicht Jedermanns Sache sein und birgt gewiss Risiken. Gerade aber, weil van den Hoogen diese Risiken auf sich nimmt, verdient er Respekt. Er ist ein Autor, der wagt, was sich viele andere nicht trauen. Und das Ergebnis gibt ihm meistens Recht. Der Furtwängler-Text macht darin keine Ausnahme.

→ Zum Schluss seines Artikels lässt Lebrecht die Katze aus dem Sack und zeigt uns, dass er offensichtlich rettungslos in Reminiszenzenjägerei befangen ist. Nach Anklängen an andere Werke Ausschau zu halten, mag ein hübscher Zeitvertreib sein und mitunter auch tatsächlich Interessantes zu Tage fördern, aber was ist davon zu halten, wenn diese Tätigkeit mit solch fanatischem Ernst betrieben wird, wie Lebrecht es hier tut? Lebrechts Worte sind ein Dokument uneingestandener Hilflosigkeit. Man hat einen routinierten Kritiker vor sich (oder besser: einen in Routine erstarrten Kritiker), welcher 1. offensichtlich weder willens noch fähig ist, sich mit dem Werk ernsthaft auseinanderzusetzen, und 2. die Vorurteile, die er gegenüber dem Komponisten hegt und selbstgefällig pflegt, auf Biegen und Brechen sich und anderen bestätigen will. Für Lebrecht ist Furtwängler also ein Dieb (bereits 1992 klingt dies in seiner Einschätzung des Klavierkonzerts an), und der Kritiker hält sich für besonders schlau, weil er meint, diesen „Dieb“ überführt zu haben. Wenn man weiß, dass Lebrecht ein leidenschaftlicher Verehrer Gustav Mahlers ist, und bedenkt, dass er bereits 1992 in seinem Handbuchartikel Furtwängler und Mahler einander gegenübergestellt hat, so möchte man glauben, er versuche hier die Vorwürfe, die man früher Mahler gemacht hat, auf einen anderen Komponisten (der zugleich, wie Mahler, ein großer Dirigent war) zu übertragen und damit gleichsam ein Negativbeispiel zu Mahler zu schaffen: Seht her – scheint er uns zwischen den Zeilen sagen zu wollen –, die Diebstähle, die man Mahler zu Unrecht vorwarf, Furtwängler hat sie begangen! Da stellt sich die Frage, was eigentlich so schlimm daran sein soll, wenn ein Komponist aus einem fremden Einfall einen eigenen macht. Dass bei Mahler die Anfangsthemen der Dritten und Sechsten Symphonie und das Rondo-Thema der Siebten auffallend an Melodien von Brahms, Bruckner und Wagner anklingen, ist doch keine Schande! Wenn Mahler hier den Reminiszenzenjägern Köder ausgelegt hat, so tat er das – Humorist, der er war –, um sie zu foppen. Bereits bei der Komposition dürfte er innerlich darüber gelacht haben, dass das „jeder Esel hören wird“, um es mit Brahms zu sagen. Außerdem hat er allen Themen etwas Neues, Eigenes hinzugefügt. In der Form, in der er sie präsentiert, sind sie nicht mehr die Themen anderer Komponisten.

Mahler ist kein Melodiendieb. Noch unsinniger wirkt der Versuch, Furtwängler dergleichen anzuhängen, denn dessen melodische Erfindung war so eigen, dass jedes Zitieren fremder Musik im Kontext seines Stiles wie ein Fremdkörper hätte wirken müssen. Dabei gibt es allerdings Reminiszenzen in Furtwänglers Werken. Ich erinnere an ein Thema im Kopfsatz der Ersten Symphonie, dessen Anfang im zweiten Satz der Dritten wieder auftaucht. Auch fängt das Symphonische Konzert mit beinahe dem gleichen Motiv an wie die Zweite Symphonie. Themen, die auf Tonleiterausschnitten basieren, oder solche mit sinusartigen Melodieverläufen gibt es in jedem Werk Furtwänglers, sodass schon dadurch Anklänge der Werke untereinander gewährleistet sind. Dies liegt schlicht daran, dass Furtwängler der Archetyp eines „Igels“ ist. So nennt Isaiah Berlin in seinem Buch Der Igel und der Fuchs, anknüpfend an das antike Sprichwort „Der Fuchs weiß verschiedene Sachen, der Igel aber nur eine große“ diejenigen Künstler und Denker, die von einer großen Idee besessen sind, auf welche sie alles beziehen. Auch Furtwängler hat sein Leben lang eigentlich immer das gleiche Ziel verfolgt. Die einzelnen Werke sind individuelle Lösungen einer stets gleich bleibenden Aufgabenstellung – wie bei Bruckner, der ja auch als „Igel“ in Reinform gelten kann (als spätere Vertreter dieses Typus lassen sich etwa Allan Pettersson, Robert Simpson, Peter Mennin nennen). Und so wie Bruckner mit gewisser Regelmäßigkeit sich selbst zitiert, vielleicht sogar unbeabsichtigt, so tut dies Furtwängler ebenfalls.

Ich gebe gern zu, dass mir die Anklänge an Beethovens Neunte, die Lebrecht im Adagio der Ersten Symphonie Furtwänglers zu hören meint, nie aufgefallen sind. Warum nicht? Weil dieses Adagio mich durch das, was es ist, so gefesselt hat, dass ich mich nicht darum kümmerte, ob Reminiszenzen an ein anderes Meisterwerk darin sind oder nicht. Gedanken darüber, was es zur individuellen Beschaffenheit dieses Satzes zu sagen geben könnte, kommen Lebrecht gar nicht. Meint er ernsthaft, dass es das Wesentliche an diesem Stück sei, dass Furtwängler hier „gestohlen“ habe? Lebrecht hat mit seinen Lesern etwas Bestimmtes vor: Sie sollen gedanklich gelenkt werden, und zwar nicht hin zu einem besseren Verständnis des Werkes, sondern sie sollen ebenso eine Mauer zwischen sich und dem Werk hochziehen, wie sie Lebrecht für seine Person errichtet hat. Wenn in der Kritik steht, jeder Satz der Symphonie beginne mit einem Thema, von dem man wisse, dass man es schon einmal gehört habe, so ist das eine Aufforderung an die Leser, sich, wenn sie denn dazu kommen das Stück zu hören, auf die Frage zu konzentrieren, wo man dieses oder jenes Thema bereits gehört haben könnte. Sie sollen davon abgelenkt werden, den musikalischen Ereignissen zu folgen, so wie Lebrecht ihnen nicht mehr folgen kann, da seine alten Vorurteile gegen Furtwängler ihm den Weg versperrt haben. Man erlebt in seinem Text, wie ein Kritiker, um seine einmal gefestigten Ansichten über einen Komponisten zu bestätigen, alle seine Kräfte zur Reminiszenzenjagd aufbietet, um wenigstens irgendetwas zu finden, das gegen den Komponisten verwendet werden kann. Dass Lebrecht dann keine Kraft mehr hat, sich auf das Werk selbst zu konzentrieren, ist die natürliche Folge.

Sowenig man Furtwängler einen derivativen Komponisten nennen kann, so sehr sind Lebrechts Ausführungen zu seinem Schaffen von Anfang bis Ende ein Derivat, zusammengeleimt aus dem Billigsten, was an Klischees und Vorurteilen über Furtwänglers Kompositionen im Laufe der Zeit von Unwissenden und Übelwollenden in Umlauf gebracht worden ist. Unter seinen Händen ist dieses Gedankengut geradezu eine Karikatur seiner selbst geworden. Man kann beinahe von einer unfreiwilligen Satire sprechen. Kann man angesichts dieser Bankrotterklärung eines der hartnäckigsten Verleumder Furtwänglers vermuten, dass die Gegner des Komponisten ihr Pulver verschossen haben? Gewiss wird man sie noch zu der einen oder anderen Schlammschlacht ausrücken sehen, aber ihre hohlen Phrasen, die sie mangels tatsächlicher Argumente gezwungen sind fortwährend zu wiederholen, werden sich immer weiter abnutzen. An Furtwänglers Werken werden ihre Attacken zerschellen wie eh und je. Dem Konzertleben, den Tonträgerproduktionen und der Musikwissenschaft dagegen steht ein zahlenmäßig nicht großes, aber dafür umso gehaltvolleres Schaffen zur Verfügung, das diejenigen reich belohnen wird, die sich mit Ernst und Zuneigung seiner Ergründung widmen. Es verdiente eine bessere Pflege als sie ihm im 20. Jahrhundert zu Teil wurde. Tun wir es nicht Lebrecht und seinesgleichen gleich, sondern:

Hören wir dem Komponisten Wilhelm Furtwängler gut zu!

[Norbert Florian Schuck, Januar 2022]