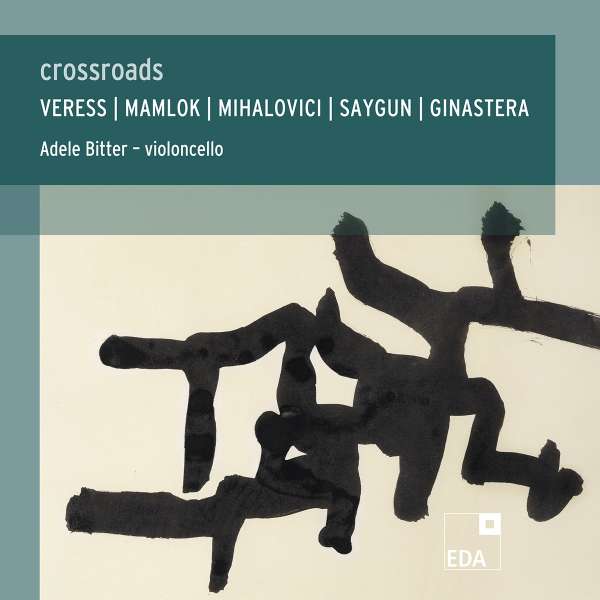

eda records, EDA 47, EAN: 8 40387 10047 0

Die Cellistin Adele Bitter, Mitglied des Deutschen Symphonie-Orchesters Berlin, präsentiert fünf Solowerke für Violoncello aus den Jahren von 1949 bis 1982. Der Titel „crossroads“ reflektiert dabei Herkunft und Lebenswege der Komponisten Sándor Veress, Ursula Mamlok, Marcel Mihalovici, Ahmed Adnan Saygun und Alberto Ginastera.

Wenn Literatur für Solocello bis heute vielleicht ein wenig das Flair des Exotischen umweht, dann sicherlich nicht zuletzt deshalb, weil es nach einer Reihe von Werken zu Zeiten des Barock (mit Bachs Suiten als zeitlosem Gipfelpunkt) fast zwei Jahrhunderte dauerte, bis das Interesse an dieser Besetzung wieder einsetzte, sieht man einmal von einzelnen Werken komponierender Cellisten wie Alfredo Piatti ab. (Das Cello bildet hier natürlich insofern keine Ausnahme, als dass Musik für unbegleitete Melodieinstrumente aus der Zeit zwischen 1750 bis 1900 generell Seltenheitswert besitzt.) Angefangen mit Werken wie Regers und Courvoisiers Suiten oder Toveys und Kodálys Solosonaten hat Musik für Cello allein im 20. Jahrhundert jedoch einen enormen Aufschwung erlebt, der bis zum heutigen Tag anhält, und so besteht in der Summe wahrlich kein Mangel an Repertoire. Sicherlich ist es dabei nötig, auch etwas abseits der hinlänglich bekannten Namen zu graben, aber wenn man dazu bereit ist (und dabei Dutzende von ausgesprochen fähigen Komponisten mit oft genug bemerkenswert persönlicher Tonsprache findet!), dann kann man eigentlich beinahe aus dem Vollen schöpfen.

In dieser Hinsicht ist die neue CD der Cellistin Adele Bitter ausgesprochen verdienstvoll, denn hier werden gleich fünf solcher Werke für Solocello von fünf verschiedenen Komponisten der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts präsentiert. All diesen Komponisten ist dabei gemein, dass sie einen Teil ihres Lebens außerhalb ihres Heimatlands verbrachten. Der Ungar Sándor Veress etwa lebte von 1949 bis zu seinem Tode im Schweizer Exil, wo auch der Argentinier Alberto Ginastera die letzten rund zehn Jahre seines Lebens verbrachte. Marcel Mihalovici, gebürtiger Rumäne, ließ sich zunächst zu Studienzwecken in Paris nieder, der Stadt, die dabei zu seiner Wahlheimat wurde, unterbrochen lediglich von einem fünfjährigen Exil in Cannes während der deutschen Besatzung (Mihalovici war jüdischen Glaubens). Die Berlinerin Ursula Mamlok wiederum flüchtete 1939 ebenfalls vor dem Hintergrund der nationalsozialistischen Judenverfolgung nach Amerika und verbrachte den Großteil ihres Lebens in den USA, bevor sie für ihre letzten zehn Lebensjahre doch wieder nach Berlin zurückkehrte. Nur im Falle des Türken Ahmed Adnan Saygun kann man nicht von Emigration sprechen: seine per staatlichem Stipendium ermöglichten Studien in Paris stehen in Zusammenhang mit den ehrgeizigen (und erfolgreichen) Programmen zur Etablierung eines Kulturlebens westlicher Prägung in der jungen türkischen Republik in den 1920er Jahren. Bewegte Lebensgeschichten also, wesentlich geprägt von den politischen Umständen des 20. Jahrhunderts, und dies ist es auch, worauf der Titel der CD, „crossroads“ also, anspielt.

Natürlich sind Bachs Solosuiten der Klassiker des cellistischen Solorepertoires schlechthin, und auf der vorliegenden CD ist es die 1949 entstandene Solosonate op. 60 von Marcel Mihalovici (1898–1985), die sich am deutlichsten auf dieses Vorbild bezieht. Mihalovici, Schüler von d’Indy und Le Flem sowie Ehemann der Pianistin Monique Haas, greift Melos und Rhetorik der Bach’schen Suiten ganz bewusst auf, gestaltet seine Sonate wenigstens teilweise durchaus suitenhaft (fünf Sätze zu je drei bis fünf Minuten) und lehnt sich auch in der tonalen Homogenität an Bach an (alle Sätze enden in c-moll). Selbstverständlich geht es Mihalovici aber nicht darum, Bach lediglich zu kopieren, und so kontextualisiert er die barocke Rhetorik neu, schön zu beobachten etwa im langsamen vierten Satz, der den Charakter Bach’scher Sarabanden mit einer Melodik kombiniert, der etwas von einem volkstümlichen Klagelied innewohnt. Auch die tonale Struktur ist bei näherem Hinsehen differenzierter: ist der erste Satz noch ganz in c-moll gehalten, so gehen die späteren Sätze zunächst von anderen tonalen Zentren aus und beschreiben Bögen, die am Ende dann doch wieder zur faktischen Grundtonart der Sonate zurückführen. Ein sehr schönes und interessantes Werk, das hier offenbar sogar erstmals aufgenommen wurde.

Ebenfalls suitenhaft angelegt ist die Partita op. 31 des großen türkischen Komponisten Ahmed Adnan Saygun (1907–1991), 1955 entstanden und dem Andenken Friedrich Schillers gewidmet. Saygun, eines der prominentesten Mitglieder der Türkischen Fünf, jener Gruppe etwa gleichaltriger Tonkünstler also, die als die ersten professionellen türkischen Komponisten gelten dürfen, bezieht sich in seiner Partita nicht direkt auf Bachs Idiom; Bach steht hier vielmehr Pate für die Umwandlung von (in diesem Falle eben türkischer) Tanzmusik in Soloformen. Florian Schuck weist im Beiheft zurecht darauf hin, dass der vierte Satz sicherlich der „westlichste“ des Werks ist, eine Art Siciliano im phrygischen Modus. Hier darf man sicherlich eine Parallele zum dritten Satz seiner nur wenige Jahre zuvor entstandenen Ersten Sinfonie ziehen, der in ganz ähnlicher Weise Menuett und türkische Folklore miteinander kombiniert. Am Rande sei angemerkt, dass Saygun auch ein ganz wundervolles Cellokonzert komponiert hat, ein lyrisch-melancholisches Spätwerk aus dem Jahre 1987.

Die anderen drei Werke auf der CD bedienen sich der Zwölftontechnik, die allerdings teils sehr frei gehandhabt wird, so etwa in der 1967 entstandenen Solosonate von Sándor Veress (1907–1992), einem intensiven, ausdrucksstarken Werk in drei Sätzen. Veress, Student von Bartók und Kodály, fand im Schweizer Exil zu einer eigenen Lesart der Dodekaphonie, die insbesondere auch Einflüssen ungarischer Folklore gegenüber offen ist und so trotz moderneren Vokabulars sehr wohl in Kontinuität zu seinen frühen Werken steht. Interessanterweise kann man bei seiner Solosonate stellenweise an die Solosonate seines eigenen Schülers György Ligeti denken (beide Werke beginnen überdies mit einem Dialogo). Ob Veress dieses Werk, dessen Rezeptionsgeschichte eigentlich erst 1979 wirklich begann, gekannt hat, erscheint aber eher fraglich, aber sowohl der frühe Ligeti als auch der reife Veress beziehen sich natürlich insbesondere auch auf Bartók und Kodály.

Wie Veress kombiniert auch der Argentinier Alberto Ginastera (1916–1983) zwölftönige Verfahren mit Folklore, im Falle seiner für Rostropowitsch komponierten Puneña Nr. 2 op. 45 (1976) besonders der präkolumbianischen Zeit (was natürlich zumindest teilweise hypothetisch zu verstehen ist: hier geht es nicht um Rekonstruktion, sondern eher um Imagination, Beschwörung). Das Resultat ist ein phänomenal farbenreiches Diptychon aus Liebeslied und wildem Tanz, in welchem das Cello unter anderem die Klänge von Flöten, Trommeln, aber auch Gitarren suggeriert. Ohne Folklorebezüge, aber wiederum mit einer eigenen Variante von Dodekaphonie kommen schließlich Ursula Mamloks (1923–2016) konzise Fantasy Variations aus dem Jahre 1982 daher, konzentrierte, facettenreiche, manchmal allerdings vielleicht ein wenig spröde Musik.

Natürlich ist bei einer solchen Zusammenstellung allein schon Adele Bitters Pioniergeist hervorzuheben, aber auch an ihren Darbietungen selbst gibt es vieles zu loben. Ihr Ton ist insgesamt kraftvoll und agil, und zahlreiche Details werden sorgfältig herausgearbeitet. Bitters Interpretation von Mihalovicis Sonate ist wie erwähnt offenbar konkurrenzlos und besticht insbesondere durch ihre an der Beschäftigung mit barocker Musik geschulte Gestaltung von Phrasen, eine „sprechende“ Darbietung. Sayguns Partita hat erst jüngst verstärkt Aufmerksamkeit gefunden; im Vergleich etwa zu Sinan Dizmens solider Lesart bietet Bitter die deutlich variablere, dramatisch akzentuiertere, in den Details z. B. der Artikulation feiner gearbeitete und dadurch charaktervollere Einspielung (exemplarisch z. B. am vierten Satz nachzuvollziehen). Sayguns Musik ist kontrastreich, oft von unerwarteten Wendungen geprägt (man vergleiche etwa den plötzlichen Wechsel nach Des ganz am Endes des zweiten Satzes), was sich in späten Werken wie der Fünften Sinfonie noch verstärkt, reich an Farben, die aber in der Regel eher dem dunkleren Spektrum angehören, immer auch etwas zurückgenommen-hintergründig, und diese Typika fängt Bitter insgesamt sehr gut ein.

Veress’ Sonate ist u. a. von Miklós Perényi (Hungaroton) eingespielt worden. Unterschiede (durchaus reizvoller Natur, denn die Sonate erlaubt verschiedene Lesarten) ergeben sich dabei bereits durch den Ton beider Cellisten: Perényi ist für sein feines, nuancenreiches Spiel bekannt, Bitter ist im Vergleich zupackender, unmittelbarer. Wo Perényis Interpretation allerdings ihre Vorzüge hat, ist in der Gestaltung größerer Zusammenhänge, etwa der wiegenden Figuren im Mittelteil des ersten Satzes, die er konsequenter in den Gesamtzusammenhang integriert, besonders aber im Finale, das er im Wesentlichen als Perpetuum mobile realisiert, während der Satz in Bitters Interpretation manchmal etwas zu episodisch wirkt. Ginasteras Puneña hat u. a. auch Maximilian Hornung auf CD herausgebracht; seine Interpretation wirkt erst einmal brillanter, virtuoser als Bitters, die aber wiederum in der expressiven Ausgestaltung etwa der Gesangslinien des ersten Satzes sehr wohl ihre Meriten hat. Ein ähnliches Bild ergibt sich im zweiten Satz, der bei Bitter eine fast rituelle Dimension erhält, etwas zu beiläufig dann allerdings der Schluss.

Ein besonderes Lob gebührt Florian Schucks ausführlichem, mit gründlich recherchierten Hintergrundinformationen aufwartendem, Details und Charakteristika der Musik auch jenseits des Offensichtlichen exzellent erläuterndem Begleittext. Auch Adele Bitter selbst hat ein persönlich gefärbtes, ansprechendes Geleitwort beigesteuert. Insgesamt fällt an der Präsentation der CD die Priorität, die hier der Musik selbst, den Komponisten und ihren Werken eingeräumt wird, sehr angenehm auf. Das Label eda records wird manchem Musikliebhaber übrigens noch unter seinem alten Namen Edition Abseits ein Begriff sein.

Jedem, der sich für Musik für Solocello aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts interessiert, sei dieses Album unbedingt empfohlen.

[Holger Sambale, Juli 2022]