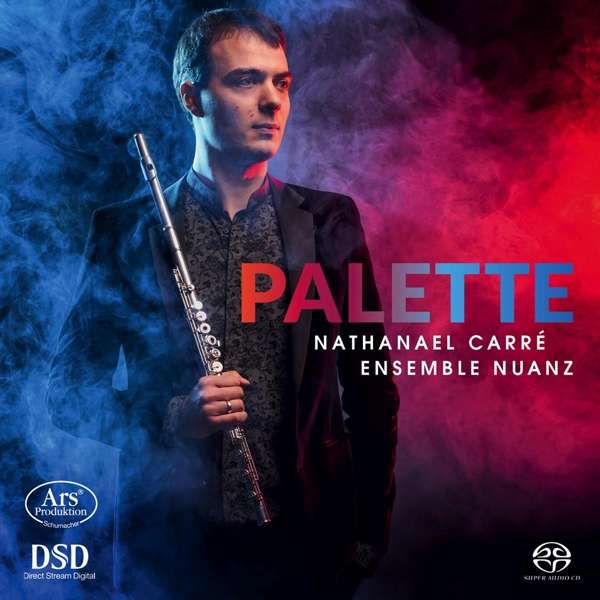

Nathanael Carré geht seinen

eigenen Weg, wenn er seine Lieblingstücke für das Ensemble Nuanz neu arrangiert

Der Flötist Nathanael Carré holt unverbrauchtes, seltenes Repertoire aus der Versenkung und taucht scheinbar bekanntes in leuchtende Farben eines virtuosen Neuarrangements. So hat er aus den Klavierparts der Kompositionen von Gabriel Fauré, Jean Francaix, Jacques Ibert, aber auch selten gespielten Stücken von Georges Hüe, Paul Taffanel, André Jolivet oder Francois Borne etwas neues gemacht, nämlich kunstvoll differenzierte Orchestrierungen für das hellhörig aufspielende, von ihm im Jahr 2015 gegründete Ensemble Nuanz. Vereint sind hier die beiden Geiger Evgeny Popov und Alexander Jussow, Jan Melichar und Robin Porta an den Violen, der Cellist Jan Pas sowie Stefan Koch-Roos am Kontrabass.

Carrés profunden Erfahrungen als Orchestermusiker und Dirigent ist zu verdanken, dass er die einstigen Klavierparts in wirkungsvolle orchestrale Dimensionen hinein ausgeweitet hat. Alleinstellungsmerkmale finden, Klischeevorstellungen konterkarieren: Das ist die Devise des jungen Franzosen, der gerne mal das Spezialistentum von Wettbewerbsjurys fröhlich ignoriert und sich stattdessen über Crowdfunding-Kampagnen des Publikumserfolges und über seine Unabhängigkeit versichert. Auch über eine aufgeklärte künstlerische Haltung sprach er mit Stefan Pieper.

Herr Carré, Sie haben gerade

ein sehr ungewöhnliches Video veröffentlicht. Sie öffnen Ihren Flötenkoffer und

entnehmen ihm Farbe und Pinsel, beginnen zu malen. Welche Farben wollen Sie mit

dem Repertoire dieser CD kreieren?

Das Ziel war, zu zeigen, dass

die Palette französischer Musik viel breiter als Debussy und Ravel ist. Hier

gibt es doch so viele Klischees, die dringend überwunden werden müssen. Ich

musste sogar die Erfahrung machen, dass selbst manche Wettbewerbsjury von

Klischees dominiert ist: Als ich dort mal die Sonate von Poulenc spielte, wurde

mein Spiel abqualifiziert, der dritte Satz höre sich „unschön“ und wie

Straßenmusik an. Aber genau darum geht es doch hier! Nicht alles, was aus

Frankreich kommt, klingt wie Daphne oder Syrinx. Viele Menschen glauben,

französische Musik ist wie Chanel Nr 5. Georges Hüe kennt doch auch kaum

jemand, aber es ist eine berückende Musik. Oder betrachten wir André Jolivets

„Fantaisie Caprice“ – dieses Stück baut auf einer modalen Skala auf, die von

der balinesischen und afrikanischen Musik dominiert ist.

Sämtliche Stücke der neuen CD

sind im Original bzw. ihrer Ursprungsversion für Soloflöte und Klavier

geschrieben. Was für neue Aspekte wollen Sie aus den Kompositionen heraus

holen, wenn Sie sie einem Streichensemble auf den Leib geschrieben haben?

Ich wollte den Rahmen ausweiten.

Sechs Streichinstrumente erzeugen viel mehr Dynamik. Entsprechend entfaltet

sich das Stimmengeflecht der Kompositionen noch weiter. Außerdem wird das

Gefüge reicher, weil auf einmal sechs Menschen ihre ganze Sichtweise in die

Sache einbringen. Alles wird

transparenter und damit einfacher, die Musik als Ganzes zu verstehen. Die

Linien werden weiter ausdifferenziert. Jeder kann musikalisch seine Phrase

gestalten und ein größeres Ganzes kreieren, wo jede Stimme ihre Kraft hat. Mein

Dank gilt nicht zuletzt meiner Frau, die mich zur Verwirklichung der Idee

dieses französische Repertoire neu zu arrangieren ermutigt hat!

Herr Carré, kann es sein,

dass Sie in der schnöden Konnotation des Klavierparts als Begleitung eine

Diskriminierung sehen?

Musik wird erst lebendig, wenn

man aus einer rigiden Rolle heraustritt. Wenn ich verantwortungsvoll musiziere,

dann fokussiere ich mich ja auch nicht auf meine eigene Solostimme, sondern

konzentriere mich vor allem auf meinen Gegenpart. Schon meine Mutter, bei der

ich die ersten musikalischen Gehversuche machte, hat mich immer aufgefordert,

bei Lernen eines Stückes auf den Klavierpart zu hören. Wer dieses Prinzip

wirklich ernst nimmt, kann viel tiefer in die Musik eintauchen. Umso mehr wird

das Ganze erfahrbar und es gelingt, den Sinn des Komponisten weiterleben und

sprechen zu lassen.

Also ist Musizieren für Sie

vor allem eine Kunst des Zuhörens?

Ich möchte mit meiner Energie

und Persönlichkeit alles entfalten, was in der Musik enthalten ist. Musizieren

hat immer etwas mit höchster Aufmerksamkeit zu tun und ist ein Spiel mit der

Energie der anderen Musikern und des Publikums. So kann jedes Konzert

einzigartig werden. Durch diese Symbiose können tiefe Emotionen erreicht

werden.

Wie wird Ihr eigenes Spiel

durch die erweiterte Besetzung beeinflusst? Was ist anders, als wenn Sie mit

einem Klavier zusammen musizieren?

Diese Neuarrangements sind eine

sehr komplexe Kammermusik geworden. Jede Stimme ist anders. Es gibt keine

Wiederholungen. Ebenso muss ich kräftiger spielen, wenn ich sechs Instrumenten

gegenüber stehe. Außerdem muss ich dirigieren phasenweise. So etwas braucht im

Konzert deutlich mehr Energie. Meine Aufmerksamkeit ist überall gefordert.

Diese Kammermusik ist dreidimensional.

Der Klassikmarkt ist

übersättigt mit viel Standard-Repertoire, das sich wiederholt. Wenn Sie hier

etwas neues anbieten, ist es schwer, sich damit öffentlich durchzusetzen?

Ich habe mich immer sehr frei

gefühlt und es geht mir einfach nur darum, etwas Gutes und Interessantes

anzubieten. Es muss nicht unbedingt bekannt sein dafür. Für meine Debüt-CD habe

ich zum Glück ein Label gefunden, dass sehr offen für ungewöhnliche, zugleich

hochqualitative Projekte ist. Das Publikum war bisher sehr begeistert. Warum

soll ich etwas aufnehmen, was schon viele andere aufgenommen haben? Wenn es um

Standardrepertoire geht, kaufen die Leute doch von vornherein die Einspielung

mit dem prominenteren Namen. Da konzentriere ich mich lieber auf eigene

Projekte, die mir Spaß machen und finde meine eigene Richtung. Nur so kann ich

eine echte künstlerische Persönlichkeit entwickeln. Dieses Projekt liegt mir

auch besonders am Herzen, und ich wollte davon eine Spur in der Musikwelt

hinterlassen.

Es wird ja überall getönt,

dass die CD tot ist. Warum produzieren Sie und alle Ihre Kollegen weiterhin so

viele CDs?

Allein, weil es ohne CD schwer

ist, Konzerte zu bekommen. Man muss einfach eine CD machen! Sie ist und bleibt

ein Türöffner.

Welche Rolle haben

Wettbewerbe für Ihre Karriere gespielt?

Als Student hatte ich den

Wunsch, internationale Wettbewerbe zu machen. Sie werden als einfache Autobahn

zum Erfolg angesehen. Wer einen Wettbewerb gewinnt, bekommt ein paar Konzerte

und kann oft kostenlos eine CD aufnehmen. Ich selbst bin aber kein

Wettbewerbstyp – mein Profil deckte oft nicht die Vorlieben der ganzen Jury ab.

Deswegen musste ich einen anderen Weg finden: So habe ich eine Stelle im

Orchester bekommen und mich weiter als Künstler entwickelt. Das hat meine

Kreativität und Unabhängigkeit gestärkt.

Sie gehen aktuell einen sehr

modernen Weg, um sich über Crowdfunding ein Feedback über den eigenen

Publikumserfolg einzuholen. Wie kam es dazu?

Das hatte erstmal rein

praktische Gründe. Für dieses Projekt brauchte ich eine finanzielle

Unterstützung. Es ist auch eine interessante Möglichkeit, das Interesse an

meinem Projekt zu prüfen – obwohl ich schon sehr sicher über den Wert meiner

Arbeit war. Aber ich bin sehr dankbar, dass mich so viele Leute übers Netz und

darüber hinaus privat unterstützt haben.

Das Grundprinzip ist ja einfach:

Es geht darum, Menschen zu überzeugen. Keine Spezialisten-Jury, sondern ein

Publikum.

Ich habe mich immer um eine gute

Vernetzung mit vielen Menschen bemüht. Und gerade, weil ein Crowdfunding viel Netzöffentlichkeit

herstellt, ist es ein guter Weg, an mehr junges Publikum heran zu kommen. Das

Prinzip einer solchen Präsentation ist es, ein konkretes „Produkt“ anzubieten

und dafür Begeisterung zu wecken. Natürlich ist es wichtig, mit künstlerischer

Qualität zu begeistern und nicht mit kommerzielle Methoden.

Was muss ein gutes Produkt

ausmachen?

Wir leben in einer Zeit, in der

neue Erfahrungen wichtig sind. In jeder Werbung werden diese „neuen

Erfahrungen“ ja auch versprochen. Man muss aber zugleich etwas hervor bringen,

was qualitativ hervorragend ist. Das ist dringend nötig, um der klassischen

Musik ein neues Publikum zu bringen. Ich begegne immer wieder Menschen, die

keinen speziellen Bezug zur Musik haben, aber doch sehr neugierig sind. Es geht

darum, auch den Nicht-Spezialisten etwas zu bieten, was deren Erwartungen

übertrifft.

Welche persönlichen Ideale

verbergen sich dahinter?

Es gibt in unserer Gesellschaft

viele menschliche und geistige Einsamkeit. Die Musik, live erlebt, hat die

Kapazität, Menschen zu sammeln und in eine andere Sphäre zu bringen. Eine

Sphäre, die weit von Materialismus und menschlichen Sorgen entfernt ist. Jeder

Mensch hat das tiefe Bedürfnis, etwas mit anderen Menschen zu erleben und

teilzunehmen.

Was ist Ihr Zukunftsplan?

Die Arbeit mit größeren

Kammerensembles, aber auch Orchestern fasziniert mich sehr. Deswegen studiere ich aktuell auch das Dirigieren. Vor

allem möchte ich jetzt mit meinem Ensemble Nuanz und diesem Programm und später

mit anderem Repertoire möglichst viele Konzerte spielen. Ich wünsche mir, dass

ein breites Publikum diese wunderbare Musik erleben kann!

CD: Palette; Nathanae Carré, Ensebmle Nuanz – ARS Produktion 2019

Interview geführt von Stefan

Pieper, September 2019

.