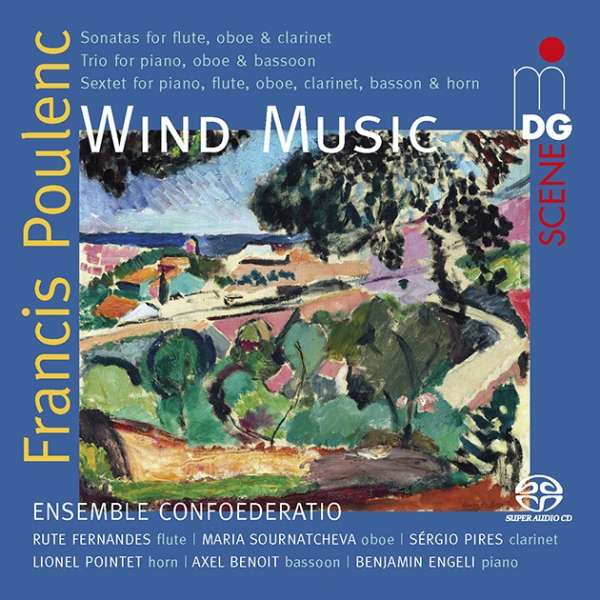

Musikproduktion Dabringhaus und Grimm, MDG 903 2152-6; EAN: 7 60623 21526-6

Das Ensemble Confoederatio spielt Werke für Holzbläser und Klavier von Francis Poulenc. Das Programm beginnt mit dem Sextett für Flöte, Oboe, Klarinette, Fagott, Horn und Klavier, woraufhin die drei Duosonaten, je eine für Flöte, Oboe und Klarinette, folgen. Das Trio für Oboe, Fagott und Klavier rundet die CD ab. An der Flöte hören wir Rute Fernandes, Maria Sournatcheva spielt die Oboe, Sérgio Pires die Klarinette. Das Horn tönt durch Lionel Pointet und das Fagott durch Axel Benoit. Am Klavier sitzt Benjamin Engeli.

Im 20. Jahrhundert blühte in Frankreich eine unerreichte Hochkultur an Musik für Holzbläser auf. Als Ende des 19. Jahrhunderts vor allem dank Debussy der deutsch-österreichische Einfluss abgelegt wurde, keimte eine neue französische Musik, die sich auf Eleganz und Leichtigkeit berief, kleinere Formate bevorzugte, dem Pathos abschwor und auch gefällig sein durfte. Der 1899 geborene Poulenc wuchs in diese Zeit des Umbruchs hinein und sog den neuen Stil auf. So sehr ihn die „französische Sonate“ Debussys begeisterte, so galt seine Liebe doch ebenso der Wiener Klassik: und so verband Poulenc die klassische Ausgewogenheit und ihre Formmodelle mit der Leichtigkeit der neuen französischen Schule. Heraus kamen kurzweilige, zumeist auch kurze, verspielte und scheinbar mit leichter Feder dahingeworfene Werke, die doch streng durchkonzipiert waren und von ihrem selbstkritischen Schaffer oft mehrfach überarbeitet wurden. Dabei steht die Musik stets in unverkennbarer Handschrift geschrieben, die wir in dieser Aufnahme vom frühen Trio und dem Sextett nachvollziehen können bis hin zu den drei erst in den späten 1950er- bis 60er-Jahren komponierten Sonaten, welche laut Poulenc „in dem gleichen Topf“ geköchelt wurden.

Von den Musikern wird eine Spielfreude und Leggerezza gefordert, gleichsam ein weicher und flexibler Ton, der sich gerade den Farben der Holzbläser anschmiegt. Die Musiker des Ensemles Confoederatio bringen genau dies auch mit und präsentieren die Musik Poulencs geradezu unbekümmert locker. Dies zahlt sich vor allem im Sextett aus, wo die einzelnen Stimmen fröhlich durcheinanderwuseln, und doch genau definierten Bahnen folgen. Lediglich der Pianist Benjamin Engeli wirkt teils etwas Passiv in seinem Spiel, hier hätte ich mir mehr Schwung gewünscht – wenngleich natürlich gesagt werden muss, dass es gerade das Klavier durch die Anschlagsmechanik schwer hat, mit der lebendigen Organik und Vielfarbigkeit eines Holzblasinstruments mitzuhalten, zumal in der französischen Musik. Die Aufnahmetechnik unterstützt die Musiker durch dezente Dämpfung und präzise abgestimmte Distanz zu den Instrumenten. Wohl dosierte Blässe unterstreicht die Weichheit der Musik und lässt die Bläser noch eindringlicher zu Wort kommen.

[Oliver Fraenzke, Januar 2020]